08/11/2009

L'Escargot (11) : Organes présumés endocrines

La différenciation des gamètes dans le sens mâle ou dans le sens femelle est sans doute due à des interactions hormonales. Il faut donc rechercher des organes endocrines susceptibles d'agir sur la gamétogenèse.

09:46 Publié dans Biologie, Invertébrés, Mollusques, Sexualité-embryologie | Tags : sexualité, hermaphrodisme, escargot, organes endocrines | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

07/11/2009

L'Escargot (12) : culture organotypique de la gonade isolée sur milieu anhormonal

Pour s'affranchir de l'influence de l'organisme sur la gonade, il faut l'isoler sur des milieux de culture dépourvus de toute hormone et de tester ainsi les potentialités intrinsèques des cellules souches à l'origine de la gamétogenèse. On montre ainsi que le sexe fondamental est le sexe femelle qui se manifeste spontanément en l'absence d'hormones : c'est l'autodifférenciation ovocytaire.

09:26 Publié dans Biologie, Invertébrés, Mollusques, Sexualité-embryologie | Tags : sexualité, hermaphrodisme, escargot, culture organotypique | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

06/11/2009

L'Escargot (13) : culture de la gonade sur milieux enrichis

En culture d'organes sur milieu anhormonal, les gonocytes évoluent spontanément en ovocytes. Pour obtenir des spermatozoïdes, il faut ajouter au milieu de culture du sang d'escargot en phase mâle. Le schéma de la sexualisation des gonocytes est le suivant : pas d'hormones : sexe femelle ; hormones : sexe mâle.

08:39 Publié dans Biologie, Invertébrés, Mollusques, Sexualité-embryologie | Tags : sexualité, hermaphrodisme, escargot, culture organotypique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

05/11/2009

L'Escargot (14) : association de la gonade avec d'autres organes

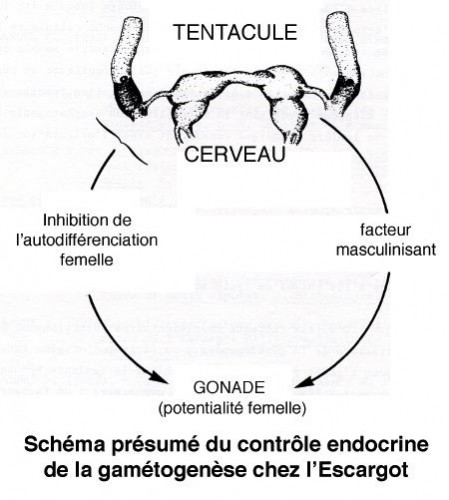

L'ajout de sang d'escargot a montré que la spermatogenèse était induite par des facteurs humoraux. Il faut rechercher les organes effecteurs de ces facteurs masculinisants. On les trouvera dans le cerveau et le tentacule oculaire.

10:09 Publié dans Biologie, Invertébrés, Mollusques, Sexualité-embryologie | Tags : escargot, hermaphrodisme, sexualité, culture organotypique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

04/11/2009

L'Escargot (15) Conclusion générale

L'Escargot (15) : Interprétation de l'hermaphrodisme chez Helix aspersa

L'Escargot (15) : Interprétation de l'hermaphrodisme chez Helix aspersa

par André Guyard

(suite de l'Escargot 14)

Le présent article constitue une conclusion aux 14 articles précédents consacrés à l'Escargot et au déterminisme du sexe chez cet animal hermaphrodite.

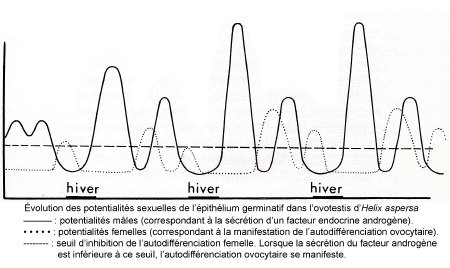

Le comportement de la gonade d'Escargot en culture organotypique autorise à penser que la différenciation sexuelle des gonocytes est sous la dépendance d'une séquence hormonale. La confrontation des résultats de l'analyse du cycle in vivo et de l'étude expérimentale in vitro permet de mieux comprendre certaines modalités de l'expression de l'hermaphrodisme.

1) La culture de l'ébauche gonadique isolée démontre que non seulement chaque cellule-souche morphologiquement identique à une cellule somatique est sexuellement bivalente mais qu'elle est potentiellement une cellule femelle. Chez cette espèce hermaphrodite, le sexe femelle se réalise dans des conditions anhormonales. Il s'agit d'une autodifférenciation femelle.

2) Comment interpréter la protandrie ? Il faut supposer que la phase germinative qui débouche in vivo sur la spermatogenèse est déclenchée par un facteur masculinisant. L'expérimentation nous apprend que ce facteur présumé est humoral. Il est présent dans l'hémolymphe d'animaux en phase mâle et il permet l'accomplissement de la spermatogenèse in vitro. La sécrétion de cet agent est discontinue puisque sa présence dans l'hémolymphe est épisodique.

Le primum movens de l'action androgène siège au niveau du ganglion cérébroïde d'animaux d'âge postembryonnaire puisque cet organe favorise la multiplication spermatogoniale et, conjointement avec le tentacule oculaire, empêche la manifestation de l'autodifférenciation ovocytaire. Un fonctionnement endocrine discontinu du cerveau expliquerait les démarrages de spermatogenèses abortives au cours du premier mois de la vie postembryonnaire.

3) L'apparition des ovocytes un mois après l'éclosion correspondrait à un épuisement corrélatif des hormones masculinisantes cérébrales. La différenciation des protogonies dans le sens femelle coïncide dans un tubule donné avec l'arrêt de la multiplication spermatogoniale. In vitro, c'est l'époque où la seule présence des ganglions cérébroïdes ne permet plus d'assumer le contrôle de la spermatogenèse et de refréner l'autodifférenciation ovocytaire. Le taux de facteur masculinisant serait insuffisant pour imposer le sexe mâle à toute la gonade puisqu'il s'établit une espèce de gradient de sexualité dans la culture. La partie la plus proche du tissu nerveux est occupée par des spermatogonies en multiplication alors que dans la partie la plus éloignée, des gonocytes échappant probablement à l'action du facteur masculinisant s'autodifférencient en ovocytes.

4) Plus tard, au cours du cycle annuel de la gonade mature, le démarrage de la spermatogenèse puis l'apparition des ovocytes sur les parois peuvent s'expliquer de la même façon par l'intervention puis l'épuisement du facteur androgène. Or, chez les Crustacés, le cerveau qui contrôle le fonctionnement de la glande androgène a lui-même le même effet directement sur les gonocytes (J. Berreur-Bonnenfant, 1968). L'association in vitro des ganglions cérébroïdes d'animaux en spermatogenèse avec la gonade ne permet jamais la réalisation d'une spermatogenèse comparable à celle réalisée par l'adjonction d'hémolymphe d'hiver. Peut-être que cette expérience ne met en évidence que la stimuline contrôlant le fonctionnement d'un hypothétique tissu androgène.

5) En outre, après accomplissement de la spermatogenèse, la lignée femelle poursuit son évolution. Or in vitro, le cerveau extirpé d'animaux en ovogenèse ne permet que la seule manifestation de la lignée femelle. C'est une nouvelle preuve de la labilité du facteur cérébral masculinisant. En sa présence en un taux suffisant, la lignée mâle entre en multiplications spermatogoniale ; en son absence ou en sa présence en quantité insuffisante, la lignée femelle se manifeste et amorce son auxocytose.

6) On peut se demander quel est le mécanisme responsable du déclenchement et de la modulation de la sécrétion de ce facteur masculinisant. D'une façon générale, il est certain que le système nerveux intervenant aussi bien dans le contrôle de la vie de nutrition et de reproduction que dans la vie de relation de l'organisme, la sécrétion des neurohormones est sousmise à l'influence des facteurs exogènes trophiques, climatiques ou psychiques, les récepteurs sensoriels (notamment le tentacule oculaire des Gastéropodes) pouvant jouer le rôle de relais. Ces considérations expliqueraient l'intervention des facteurs externes dans l'expression du phénotype cytosexuel chez les espèces hermaphrodites.

On peut également envisager que le signal du virage sexuel au niveau du cerveau provienne de l'ovotestis lui-même qui, par une sorte de feed-back déclenché par exemple par l'état de réplétion des tubules gonadiques dû à l'abondance des spermatogonies, avertisse le système nerveux central par voie humorale.

7) La participation d'autres facteurs humoraux contrôlant la physiologie de l'une ou l'autre des gamétogenèses doit être supposée pour expliquer la coexistence des deux lignées gamétiques.

Ainsi, pendant que se déroule la spermiogenèse in vivo ou en culture en présence d'hémolymphe d'hiver, l'accroissement ovocytaire est réprimé. C'est alors qu'on peut supposer l'intervention d'une inhibition de l'ovogenèse parallèlement à l'action d'un facteur spermiogénétique d'origine inconnue. Le fait que le tentacule montre un rôle constamment répressif sur l'ovogenèse est un indice en faveur de l'intervention de cet organe dans l'inhibition de l'accroissement ovocytaire.

D'autre part, un facteur cérébral semble, contrôler l'auxocytose. En culture, le ganglion cérébroïde prélevé sur des animaux en ovogenèse a une influence bénéfique sur l'accroissement ovocytaire sans qu'on puisse préjuger d'un rôle sur la vitellogenèse.

On peut soupçonner l'intervention de multiples facteurs dont les interactions constituent un jeu subtil permettant l'évolution en parallèle des deux lignées sexuelles ; ainsi la préméiose au sein des ovocytes débute fréquemment en même temps que s'amorcent les divisions réductionnelles des spermatocytes. Peut-être y a-t-il là une indication de l'intervention d'un facteur méiotique non sexualisé ?

Le schéma de la sexualisation des cellules germinales au sein de la gonade paraît plus simple. Les protogonies ou gonies indifférenciées sont sexuellement bivalentes. Elles reçoivent de la part du soma l'impulsion qui les orientera vers un sexe ou vers l'autre. C'est la nature et le cheminement de cette impulsion qui sont en cause.

Chez Helix aspersa, la culture organotypique a permis de mettre en évidence le phénomène d'autodifférenciation femelle.

Le schéma de la séquence hormonale qui contrôle la différenciation dans le sens mâle, évoqué par les résultats de l'association de la gonade avec le ganglion cérébroïde demande à être confirmé. S'agit-il de facteurs qualitativement distincts ou simplement de la modulation d'un unique facteur stimulateur de la gamétogenèse ?

Il ne faut pas perdre de vue que ces résultats ont été obtenus avec la seule technique des cultures organotypiques. La mise en évidence d'actions endocrines ne pourra être résolue qu'avec le concours d'expériences complémentaires. Injections d'extrait cérébral et/ou tentaculaire, ablation sélective de cellules nerveuses, greffes ou implantations de ganglions, observation de la différenciation fine au niveau des organites des cellules germinales, identification chimique des substances actives constituent autant de techniques à exploiter pour poursuivre la discussion sur le contrôle de l'hermaphrodisme chez l'Escargot.

RÉSUMÉ

Helix aspersa Müll. est une espèce d'Hélicidés hermaphrodite protandre. L'étude histologique et ultrastructurale complétée par la mise en culture organotypique de la gonade a permis d'apporter quelques précisions quant aux mécanismes qui régissent la sexualisation des gonocytes.

La mise en place de la gonade est caractérisée par une période d'indifférenciation qui se prolonge jusqu'à dix jours après l'éclosion. Il n'existe qu'une seule souche cellulaire à l'origine des deux lignées germinales.

La protandrie semble due à une induction mâle d'origine cérébrale qui se manifeste en réprimant une tendance spontanée à l'autodifférenciation femelle et par un effet mitogène favorisant la multiplication spermatogoniale qui envahit la lumière gonadique consacrant ainsi l'orientation définitive du gonocyte dans le sens mâle.

Un mois après l'éclosion, l'hermaphrodisme se manifeste par la différenciation d'ovocytes en position pariétale. Ce phénomène réalité de l'autodifférenciation ovocytaire non refrénée par le cerveau dont l'action modulée selon l'âge ou la saison déterminera les phases du cycle sexuel.

D'autres facteurs complémentaires interviennent dans la réalisation de la gamétogenèse : un facteur d'origine tentaculaire dont l'effet principal est d'inhiber la tendance spontanée des gonocytes à l'autodifférenciation ovocytaire ; un facteur dont le siège est le ganglion cérébroïde qui favorise l'accroissement de la cellule femelle avec le concours de facteurs trophiques.

09:59 Publié dans Biologie, Invertébrés, Mollusques, Sexualité-embryologie | Tags : escargot, sexualité, hermaphrodisme | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

11/10/2009

Alzheimer : ça se précise

Alzheimer : ça se précise

par Jean-Jacques Perrier (journaliste à "Pour la Science")

Deux études génétiques de grande envergure précisent le mécanisme hypothétique de la maladie d'Alzheimer.

Pour mieux comprendre les causes de la maladie d'Alzheimer, les chercheurs réalisent des études génétiques dites d'association. Ils comparent des milliers de mutations ponctuelles d'ADN variant entre individus, des marqueurs nommés SNP, chez un grand nombre de malades et de personnes en bonne santé. Dans la forme sporadique de la maladie d'Alzheimer, qui représente 97 pour cent des cas, le seul facteur génétique de prédisposition confirmé dans toutes les études a été découvert en 1993 : il s'agit d'une forme du gène codant l'apoliprotéine E (ApoE), l'allèle epsilon 4. Depuis, rien n'a vraiment émergé de concluant… jusque récemment.

Grâce à des études dites pangénomiques, qui analysent les 23 paires de chromosomes dans leur ensemble, deux consortiums internationaux ont analysé et comparé près de 600 000 marqueurs chez plus de 20 000 personnes. Le travail coordonné par Philippe Amouyel, à l'Institut Pasteur de Lille (Inserm U744), révèle l'implication de deux gènes, celui de la clusterine et celui codant une protéine contribuant au système immunitaire, CR1 (récepteur 1 du composant 3b/4b du complément). Et l'étude coordonnée par Julie Williams, à l'Université de Cardiff, montre une association avec le gène de la clusterine, là encore, et avec le gène codant la protéine PICALM (phosphatidylinositol-binding clathrin assembly protein).

Des résultats précédents, et d'autres en cours de publication, suggèrent que les deux premières protéines (la clusterine et CR1) interviennent, avec l'ApoE, dans l'élimination du peptide bêta-amyloïde (PICALM est quant à elle impliquée dans le fonctionnement des synapses, les connexions entre neurones). Or, selon l'explication la plus commune de la maladie, l'accumulation du peptide bêta-amyloïde provoque l'une des lésions cérébrales caractéristiques : les plaques séniles (voir Pour oublier la maladie d'Alzheimer, Pour la Science, août 2006). La forme tardive d'Alzheimer serait ainsi associée à une élimination insuffisante de cette molécule du cerveau, tandis que les formes héréditaires, plus précoces, seraient liées à sa surproduction.

22:40 Publié dans Médecine, Nature et santé | Tags : santé, alzheimer | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

10/10/2009

La Roche de Solutré et son musée préhistorique

La Roche de Solutré et son musée préhistorique

La Roche de Solutré et son musée préhistorique

par André Guyard

La Roche de Solutré est un site rendu célèbre par l'ascension annuelle qu'entreprenaient chaque lundi de Pentecôte, François Mitterrand et ses fidèles.

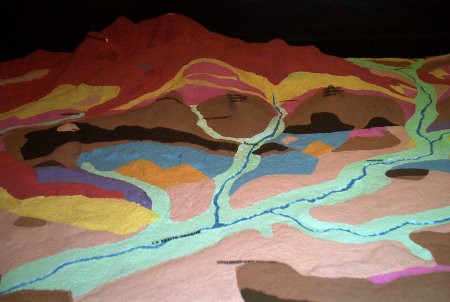

Le site de Solutré est sans conteste un des hauts lieux de la Bourgogne méridionale. Il est remarquable par sa composition paysagère insolite en Bourgogne. Cet éperon rocheux dominant le village de Solutré-Pouilly et le vignoble environnant a fait l'objet depuis plus d'un siècle de mesures de protection. Ensemble patrimonial prestigieux, il est exceptionnel à plus d'un titre.

Géologie et paysage

Le Grand Site de Solutré-Pouilly-Vergisson, qui constitue aujourd'hui une entité paysagère et humaine à part entière, doit son caractère spectaculaire à son histoire géologique.

Ce paysage original est remarquable, en particulier, par le rocher dressé au-dessus du vignoble du Maconnais. L'explication est à la fois géologique et tectonique : nous sommes, en effet, sur la bordure sud-orientale du Bassin parisien bouscule et fracture lors du plissement alpin. Les couches calcaires déposées dans les mers chaudes de l'ère secondaire ont été soulevées et fracturées ; l'érosion a, par la suite, mis à profit cette vulnérabilité pour dégager les matériaux les plus tendres et laisser en évidence des abrupts de calcaires coralliens. Ce phénomène est particulièrement mis en évidence ici où la dissymétrie du relief est évidente : la masse calcaire formée de plusieurs bancs superposés présente un front abrupt tourné vers le sud-ouest alors que son revers s'incline doucement vers le nord-est.

Ce lambeau de plateau, situé à environ 450 m d'altitude porte les traces d'une ancienne exploitation agricole ou pastorale sous la forme d'alignements d'épierrement soulignés par des haies : ces terres plutôt ingrates sont aujourd'hui abandonnées à de maigres boisements ou aux pelouses calcicoles ; la grande parcelle rectangulaire sur la droite du rocher offre une surface appréciable de ce milieu particulier.

Outre le vignoble qui entoure la roche de toute part, on distingue sur ce modeste territoire, d'autres unités caractéristiques : les roches, les pelouses sèches, la forêt et le bocage. Le contraste entre les falaises abruptes et cette diversité dans la lecture des panoramas est tout à fait singulier en Bourgogne méridionale.

Un site préhistorique

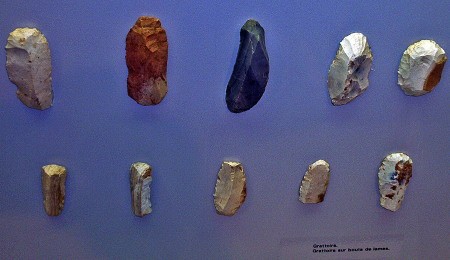

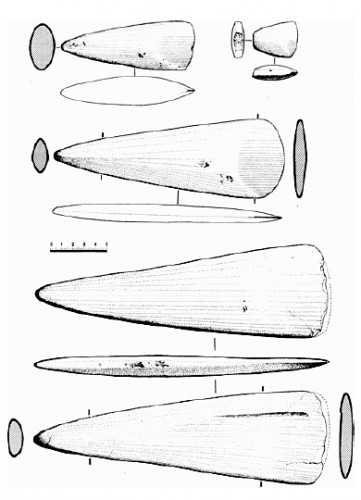

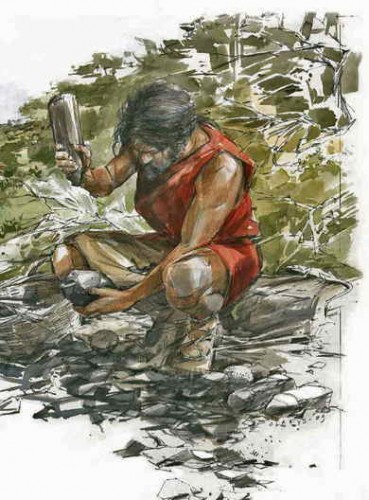

Depuis le XIXe siècle, Solutré occupe une place éminente dans la Préhistoire française. En 1866, un site archéologique majeur a été découvert au pied de la Roche de Solutré. Ont été mis au jour d'impressionnants gisements d'ossements animaux et des outils du Paléolithique supérieur. Les nombreuses fouilles qui s'ensuivront, facteur essentiel des premières mesures de protection, et les découvertes qui en seront tirées feront de Solutré un site archéologique de premier plan en Europe. Solutré, par la richesse des découvertes, devint même le site éponyme d'une culture du Paléolithique supérieur : le Solutréen (de 20 000 à 16 000 ans avant J.C.) caractérisée par ses "feuilles de laurier", chef d'œuvre de la taille du silex.

Parmi les trouvailles, de nombreux objets ont été regroupés dans un remarquable musée souterrain situé au pied de l'abrupt de l'éperon rocheux.

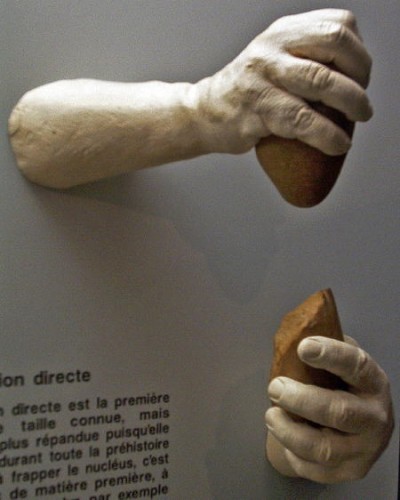

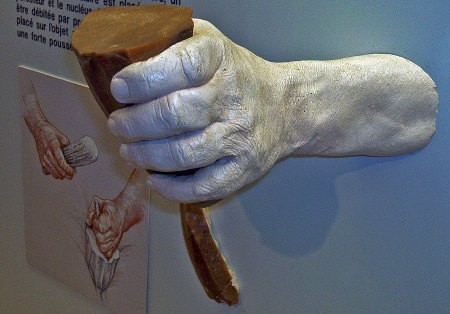

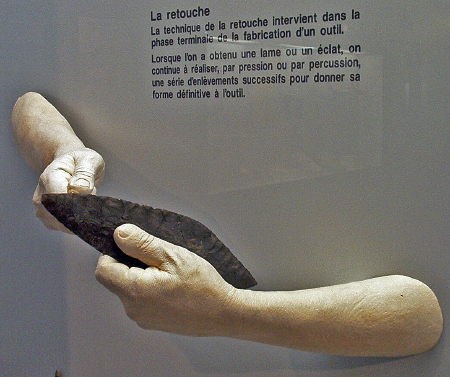

Ce qui fait surtout l'originalité de ce musée, c'est la reconstitution de l'élaboration de ces silex taillés en feuille de laurier. Un travail méticuleux qui demandait une haute technicité à l'artisan paléolithique.

Une biodiversité remarquable à préserver

Ce site est par ailleurs remarquable par le biotope que constituent les pelouses calcaires présentes au sommet des roches. Grâce à des conditions particulières de sols et d'exposition, les pelouses abritent des plantes "méditerranéo-montagnardes" éloignées de leur station d'origine, telles l'Inule des montagnes, le Coronille arbrisseau, le Micrope droit... On note également une grande richesse en orchidées dont certaines très rares.

La faune comporte notamment des espèces d'oiseaux inféodées aux pelouses sèches (Bruant ortolan et Hibou Petit Duc) et une population de rapaces spécialistes des éboulis et des falaises.

En reconnaissance de l'intérêt européen de son patrimoine naturel, ce site a été intégré au réseau européen Natura 2000.

Un site menacé

Bien que bénéficiant d'un classement au titre des monuments naturels (loi de 1930), d'un arrêté de protection de biotope depuis 1991 et officiellement devenu Grand Site en décembre 2000, ce site est pourtant en danger : en l'absence de gestion coordonnée et durable, la banalisation du paysage et ['importance de sa fréquentation mettent en péril son caractère remarquable. Par exemple sur les pelouses, l'abandon des pratiques de pâturage laisse la voie à une fermeture du milieu, sans intervention l'embuissonnement menace et la qualité des paysages risque par processus spontané de végétalisation de se voir banalisé.

Des actions en faveur de la préservation de ces milieux naturels

Dans le cadre d'une convention de gestion avec le Syndicat mixte de Valorisation du Grand Site de Solutré-Pouilly-Vergisson, le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons intervient depuis de nombreuses années sur ce site : en 2002 un troupeau de Konik Polski est installé pour la mise en œuvre d'un pâturage écologique. Depuis l'équipe du Conservatoire intervient régulièrement pour assurer un suivi du cheptel, pour la pose de clôture, pour effectuer des suivis scientifiques. En 2007 le plan de pâturage a été réactualisé, les pelouses du mont de Pouilly ayant été intégrées à la gestion tournante des pelouses, le calendrier de pâturage a été redéfini et un suivi scientifique de l'impact du pâturage a également été conduit. Depuis 2009, des panonceaux d'information sur les koniks Polskis sensibilisent les visiteurs.

Les roches de Solutré et Vergisson sont devenues au fil des ans le symbole emblématique de la région Bourgogne et plus particulièrement de la Bourgogne du sud à la fois par la beauté de leurs paysages et par la richesse patrimoniale et culturelle qui y sont rattachées. Le Syndicat mixte du Grand Site s'attache à développer, dans le cadre de l'Opération Grand Site, des actions pour sa gestion durable tout en continuant à accueillir des visiteurs de plus en plus nombreux.

Sources :

- Solutré-Pouilly-Vergisson, Bourgogne Nature n° 8, 2008.

- Documents photographiques : André Guyard

07:42 Publié dans Préhistoire | Tags : solutré, solutréen, préhistoire, paléolithique | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

09/10/2009

Le Bihoreau gris

Le Bihoreau gris

Le Bihoreau gris

(Nycticorax nycticorax)

par André Guyard

Le Bihoreau gris est un oiseau trapu avec une tête large, un cou épais et court, et des pattes courtes.

En période de reproduction, l'adulte montre deux longues plumes blanches disposées sur la nuque.

Le Héron bihoreau est habituellement silencieux. Il émet quelques cris en volant ou depuis un perchoir.

Le Héron bihoreau vit près des lacs, des marécages et des rivières bordés de végétation dense. Il niche et dort dans les arbres.

C'est un oiseau nocturne, se nourrissant du crépuscule à l'aube. Le Héron bihoreau se nourrit principalement de poissons, mais aussi de vers de terre, et d'insectes aquatiques et terrestres. Comme les autres hérons, il chasse dans les eaux peu profondes, utilisant son long bec pour capturer les proies. À l'affût, il se tient debout immobile, attendant le passage d'une proie. Il secoue vigoureusement sa proie pour l'étourdir ou la tuer et il l'avale la tête la première.

Le Bihoreau gris

Le vol est direct marqué par des battements assez rapides et peu amples. Au vol, le bec est incliné vers le bas. Seuls les doigts dépassent la queue.

Le Héron bihoreau niche en colonies souvent avec des espèces voisines dans les fourrés, sur les arbres et localement dans les roseaux. Le mâle bâtit la base du nid le plus souvent dans les branches d'un buisson ou au faîte d'un arbre où il attirera la femelle par des mouvements et des cris particuliers. C'est la femelle qui se chargera de terminer le nid.

La femelle dépose 3 à 5 œufs bleu clair, à intervalles de deux jours. L'incubation dure environ 24 à 26 jours, assurée par les deux parents.

Les poussins sont couvés par les deux adultes et nourris par régurgitation. Ils quittent le nid au bout de trois semaines.

Vidéo : André Guyard

Pour en savoir plus : http://www.oiseaux.net/oiseaux/bihoreau.gris.html

13:35 Publié dans Ornithologie | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

07/10/2009

Nouvelles pistes de dinosaures découvertes dans l'Ain

Nouvelles pistes de dinosaures

Nouvelles pistes de dinosaures

découvertes dans l'Ain

par André Guyard

(Dernière mise à jour : 02/02/2018)

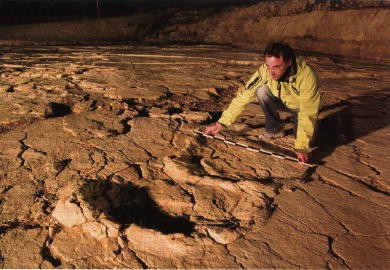

(Document BRGM)

Après Coisia, Loulle et Courtedoux, de nouvelles pistes de dinosaures ont été découvertes dans le massif jurassien, sur le plateau de Plagne dans l'Ain, à près de 800 m d'altitude. Ce sont les plus grandes empreintes jamais mises à jour : certaines atteignent 1,50 m de diamètre. Cette trouvaille a été réalisée en avril 2009 par deux naturalistes amateurs : Marie-Hélène Marcaud et Patrice Landry qui font partie de la Société des Naturalistes d'Oyonnax. Rappelons que les géologues de la SDNO sont déjà à l'origine de la découverte du site de Coisia. Alertés, les paléontologues, Pierre Hantzpergue du laboratoire Paléoenvironnements et paléobiosphères de l'Université de Lyon-1 et Jean-Michel Mazin du CNRS ont expertisé le site.

À Plagne, ce sauropode de 40 t a laissé une suite de pas de 155 m. Après deux ans d'analyses, l'animal du jurassique vient de livrer son identité.

La piste d'empreintes de sauropode de Plagne

© P. Dumas

Depuis 150 millions d'années, ces empreintes ont été conservées dans une strate calcaire, représentant un sédiment lagunaire pétrifié. Sur le cliché ci-dessous apparaît magnifiquement dessinée, l'empreinte d'un pied dans le sédiment, bordée d'un bourrelet de boue pétrifiée. Le témoin de 50 cm indique que la taille de l'empreinte mesure approximativement 150 cm.

Un beau coup de patte !

(Cliché Pierre Hantzpergue)

Comment se forment les empreintes

Pour que des empreintes laissées au bord de l'eau se conservent des millions d'années, les conditions de sédimentation doivent être idéales. « Le sol doit être compose de sédiments très fins, qu'il s'agisse de vase argileuse ou de calcaire », explique Pierre Hantzpergue (CNRS-université de Lyon-1) qui a étudié différents sites du Jura comme Plagne ou encore Loulle où 1500 empreintes ont aussi été retrouvées. «Il faut un compromis entre la finesse, qui permet le détail, et une consistance pas trop boueuse pour que l'animal ne dérape pas », précise Nicolas Olivier (université Clermont-Auvergne-CNRS). Cette vase à la plasticité d'une pâte à modeler, doit ensuite sécher rapidement, ce qui suppose un climat chaud. Aussi le scénario est-il souvent le suivant : à marée basse, des dinosaures se promenant sur l'étendue boueuse du rivage laissent leurs empreintes... que la mer vient recouvrir, déposant une microfiche de sédiments.

La sédimentation marine a ensuite accumulé des centaines de mètres de sédiments protégeant ainsi ces strates pendant des millions d'années. Le Jura ayant émergé, l'érosion s'est chargée du déblaiement des couches supérieures. C'est ainsi que les traces de ces sauropodes ont été mises à jour par le passage d'engins forestiers qui ont décapé la mince couche de terre végétale qui dissimulait la dalle.

Comme à Loulle ou à Coisia (voir articles correspondants à ces deux localités jurassiennes) il s'agit de sauropodes, des dinosaures herbivores au long cou. D'après Pierre Hantzpergue, on ne trouve pas de traces de pas de cette taille nulle part ailleurs. Elles correspondent à des animaux de 25 m de long pesant 30 à 40 tonnes.

Certes, il ne s'agit pas d'Amphicoelias fragillimus, le plus grand de tous les dinosaures trouvés jusqu'à présent qui atteint une longueur de 40 à 50 m pour un poids estimé à 120 tonnes et qui vivait en Amérique du Nord également au jurassique (du Kimméridgien au Tithonien entre 155 et 154 millions d'années), mais les empreintes laissées par ces mastodontes sont les plus grandes jamais observées en France.

Il y a 150 millions d'années, le Jura ressemblait davantage aux Bahamas qu'à la région montagneuse d'aujourd'hui. Grâce à ce lointain passé, Plagne, village peu connu du grand public situé au sud de la chaîne du Jura, près d'Oyonnax (Ain), abrite des témoignages parmi les plus fascinants de l'univers disparu du jurassique. Et les vestiges préservés dans le sol, miraculeusement exhumés, pourraient relancer la « dinomania » des années 1990.

Découverte la plus spectaculaire :

Cette suite de pas de 155 mètres, record du monde de la plus longue piste d'empreintes de sauropodes les plus imposants des dinosaures. Après trois campagnes de fouilles entre 2010 et 2012, le paléontologue Jean-Michel Mazin et le spécialiste de paléoenvironnement Pierre Hantzpergue, du Laboratoire de géologie de Lyon, et Nicolas Olivier du Laboratoire Magmas et Volcans de Clermont-Ferrand, ont publié leurs résultats en novembre 2017 dans Geobios. Ils dressent le portrait d'un animal pesant au moins 40 tonnes pour 35 à 40 mètres de long se promenant au milieu des fougères, des mousses et des conifères. Dans cette immense lagune — une plateforme carbonatée qui se soulèvera bien plus tard lors de la formation des Alpes —, des îles émergeaient d'une mer chaude et peu profonde. C'est là que s'ébattait le reptile géant.

"Une piste de 155 mètres a été dégagée" précise Pierre Hantzpergue qui a commencé les fouilles. Une perspective prometteuse qui pourrait faire de Plagne le plus grand site de pistes de dinosaures du monde. Les résultats des fouilles qui dureront au moins trois ans seront comparés avec ceux issus des sites de Coisia, Loulle et Courtedoux, ce dernier site situé dans le Jura suisse et permettront de reconstituer l'histoire de la région au jurassique, car ces pistes sont inscrites dans des terrains d'âge différant de plusieurs millions d'années, entre -155 et -150 millions d'années.

L'identité du monstre enfin révélée

Après deux ans d'analyses, l'animal vient de trouver une identité : Brontopodus plagnensis, une ichno-espèce (décrite uniquement par son empreinte) appartenant au groupe des titanosaures, les plus lourds ayant jamais existé, et ne possédant pas de correspondant connu chez les fossiles. Ses empreintes prennent la forme de dépressions rondes ou ovales, entourées d'un bourrelet de sédiments calcaires expulsés par le poids de l'animal en mouvement. « Plus une piste est longue et plus elle raconte une histoire, se réjouit Jean-Michel Mazin. Ainsi, 155 mètres c'est 3 minutes et demie dans la vie de l'animal. Nous avons dégagé 115 pas environ. On le voit ainsi changer de direction, accélérer en passant de 3,5 à 4,5 km/h. Au début de son cheminement, ses mains — comme on appelle ses petites pattes de devant — et ses pieds — ses pattes arrière — sont bien séparées. Puis il allonge le pas et le pied écrase l'empreinte de la main ! » Avec des enjambées pouvant atteindre 2,80 m... Non content de battre le record de longueur de piste, auparavant détenu par le site de Galinha au Portugal (147 mètres), Brontopodus plagnensis grimpe aussi vers les sommets de l'échelle des pointures : selon la nature du sol et les bourrelets formés, ses traces mesurent de 96 à 112 cm. Ces marques de pied découvertes à Plagne (Ain) sont celles d'un « Brontopodus plagnensis » pesant au moins 40 tonnes. Elles mesurent de 96 à 103 cm. Insuffisant cependant pour battre le record détenu par un sauropode australien doté d'un pied de 170 cm.

Sauropode de Plagne marchant sur ses empreintes ;

© dessin : A. Bénéteau ; photographie : Dinojura

(Cliquer sur le cliché pour l'agrandir)

BIOMÉCANiQUE

4 km/h, la vitesse moyenne des dinosaures

Retrouver la vitesse de déplacement d'un animal à partir de ses enjambées est possible grâce à une formule mathématique mise au point en 1975 par Robert McNeill Alexander, zoologiste britannique spécialisé dans la biomécanique et la locomotion terrestre des mammifères :

v= 0,25g-0,5S1,67H-1,17,

g étant l'accélération de la pesanteur au sol exprimée en mètres par seconde au carré (9,81 m/s2), S la longueur de l'enjambée (distance entre deux empreintes de pied du même côté) et h la hauteur à la hanche de l'animal.

« Cette dernière n'est pas mesurable sur une piste, mais à partir de squelettes fossiles, explique le paléontologue Jean-Michel Mazin. Nous avons établi une relation entre longueur du pied et hauteur à la hanche des différents types de dinosaures. La hauteur varie de 4,5 à 5,9 fois la longueur du pied.» Un calcul a montré que les grands sauropodes ne se déplaçaient pas à plus de 4 km/h. Le chercheur et ses collègues expérimentent régulièrement cette formule avec les enfants venus visiter Crayssac. Ils les font marcher sur un sol qui imprime leurs empreintes, prennent leur hauteur de hanche et les résultats correspondent à la formule !

Le site ne recèle "pas d'ossements et on n'en trouvera pas parce que ces empreintes de pas se conservent dans des environnements qui ne permettent pas la conservation des squelettes. Pour qu'il y ait préservation d'un squelette, il faut que ce soit dans l'eau rapidement recouverte par des sédiments", précise M. Hantzpergue.

Les fouilles à venir dégageront une piste le plus loin possible, ainsi qu'un carré d'un demi-hectare à un hectare, pour déterminer la densité des traces.

Ces travaux "pourraient révéler que le site de Plagne est l'un des plus vastes connus au monde", estime le CNRS. Ainsi le département de l'Ain détient donc aujourd'hui un record du monde, celui de la piste d'empreintes la plus longue, un chemin de dinosaures plus long que la plus grande piste connue aujour'hui qui fait 147 mètres au Portugal, près de Fatima.

Sources :

Merci au professeur Pierre Hantzpergue qui nous a fourni les clichés qui illustrent cet article.

Science et Vie, n° 1106, novembre 2009, p. 17.

Voir également le site de la SDNO dédié à la découverte de Plagne.

Sciences et Avenir, n° 852, février 2018, pp. 56-58.

Futura Planète : Empreintes de dinosaures : la plus longue piste de sauropode est en France !

17:44 Publié dans Actualité des Sciences, Paléontologie - archéologie | Tags : dinosaures, sauropodes, fossiles, pistes, jurassique, jura, brontopodus plagnensis, plagne | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

Voie lactée : son recensement est enfin terminé

Voie lactée : son recensement est enfin terminé

Voie lactée : son recensement est enfin terminé

par André Guyard

Le Terre et la Voie lactée

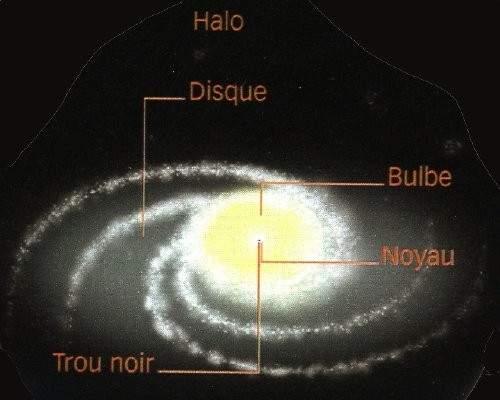

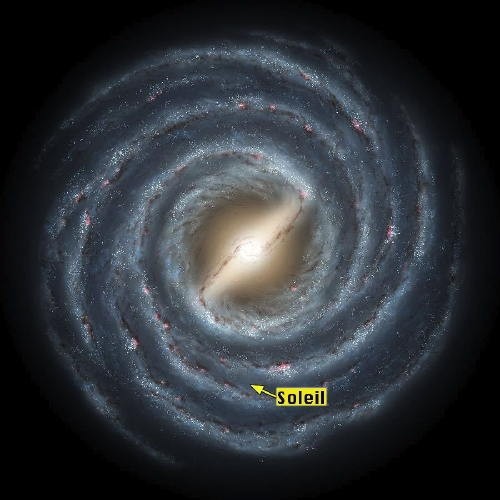

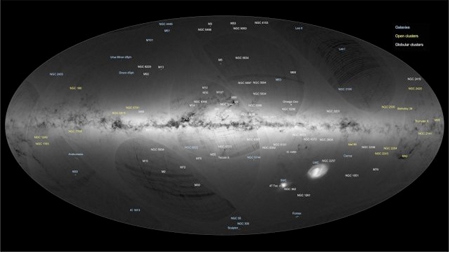

LA VOIE LACTÉE

La voie lactée est une galaxie spirale géante, comme il en existe des dizaines de milliards dans l'Univers visible, il s'agit d'un vaste disque en rotation, renflé en son centre, composé d'étoiles et de gaz interstellaire. Autour de ce disque, un immense halo, peuplé de très vieilles étoiles, constitue le vestige de la formation de cette vaste agglomération stellaire, voici 13 milliards d'années. La Voie lactée mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre. Le système solaire se trouve dans le disque de la Voie lactée, à 28 000 années-lumière du noyau central.

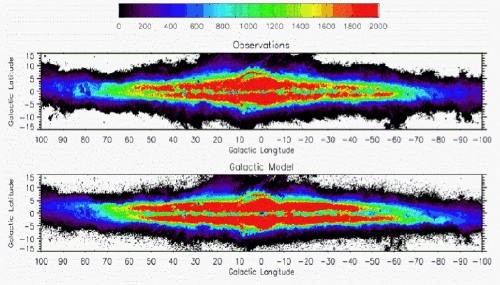

La Voie lactée est un élément important du "puzzle" cosmologique : comprendre comment elle est apparue, quelques centaines de millions d'années après le big bang et comment elle a évolué, c'est appréhender l'évolution de l'Univers dans son ensemble. Afin d'étudier globalement la Voie lactée, une équipe française a créé un outil unique, fusionnant observations télescopiques et calculs théoriques, le "modèle standard".

C'est le plus formidable recensement céleste jamais réalisé par des astronomes. Entrepris par une équipe de l'observatoire de Besançon voici un quart de siècle, il livre aujourd'hui un résultat vertigineux : la première estimation précise de la population stellaire de notre galaxie, la Voie lactée...

À l'origine de ce projet unique, entamé en 1985, les astronomes français Annie Robin et Michel Crézé, rejoints au tournant du millénaire par Céline Reylé et Mathias Schultheis. Le résultat ? 140 milliards d'étoiles, plus ou moins dix milliards. Une première : jusqu'ici, les populations stellaires de la Voie lactée n'étaient que grossièrement estimées. Désormais, l'équipe d'Annie Robin peut discriminer avec précision les différentes populations et générations d'étoiles naines, géantes, jeunes, vieilles, etc.

UNE TÂCHE HERCULÉENNE

Si ce dénombrement a attendu aussi longtemps pour être délivré, c'est que le recensement de la Voie lactée était une tâche herculéenne. D'abord, parce que le système solaire où nous habitons se trouve plongé au sein même de ce vaste disque stellaire, renflé en son centre. Or, il est malaisé d'étudier un système depuis l'intérieur, surtout qu'une grande partie de la Galaxie nous est masquée par l'accumulation de gaz et de poussières interstellaires présents dans son disque, qui agissent comme un brouillard dense et impénétrable !

Ensuite, les dimensions de notre galaxie sont telles que même avec le télescope spatial Hubble ou les télescopes géants terrestres, il est impossible de détecter tous les astres qui la composent... Ainsi, notre image de la Voie lactée restait-elle très parcellaire. Pour preuve, le plus grand catalogue astronomique actuel, le catalogue USNO-B1.0, dressé en un demi-siècle d'observation continue par les grands observatoires du monde ne contient "que".... un milliard d'astres, soit moins de 1 % du chiffre annoncé par le groupe de Besançon !

Mais l'équipe d'Annie Robin, directeur de recherche au CNRS, a trouvé une solution aussi efficace qu'élégante pour contourner ces obstacles: mixer observations et calcul statistique. "Nous utilisons les observations astronomiques, menées sur des champs limités du ciel, dont nous projetons ensuite les propriétés sur l'ensemble de la Galaxie ", explique-t-elle. Ou comment les parties révèlent in fine le tout ! En effet, la Voie lactée, que l'on peut assimiler à un disque en rotation, est un astre symétrique, homogène, dont la forme et la dynamique sont gouvernées par son seul champ de gravitation.

Dès lors, les "sondages profonds", ces images électroniques prises avec un très long temps de pose dans des régions soigneusement choisies de la Voie lactée, permettent, lorsqu'ils sont intégrés au calcul théorique, de dessiner le profil exact de notre gigantesque agglomération stellaire. Annie Robin poursuit: "À l'observatoire de Besançon, afin de mieux comprendre l'origine, l'évolution et la structure de la Voie lactée, nous avons créé l'équipe Galaxie. Notre groupe développe un modèle numérique de Voie lactée, à partir des observations réelles et des modèles de populations stellaires." Un travail de bénédictin, en constant renouvellement depuis vingt-cinq ans, qui a permis en 2003 la publication par Annie Robin, Cécile Reylé et leurs collaborateurs d'un "modèle standard" de notre galaxie, dit aussi "modèle de Besançon", actuellement unique au monde et auquel se réfèrent désormais tous les chercheurs qui étudient la Voie lactée. Concrètement, l'équipe a mis en ligne son modèle sous forme de programme interactif. Les astronomes professionnels peuvent étudier la Voie lactée en lançant ce programme après avoir préalablement choisi les paramètres stellaires qui les intéressent.

Le portrait brossé de la Voie lactée par le modèle de Besançon a apporté son lot de surprises, à commencer par le nombre d'astres recensés : "En fait, nous nous attendions à plus d'étoiles : la plupart des astronomes estimaient le nombre total d'étoiles entre 200 et 400 milliards... alors qu'il n'y en a que 140 milliards", souligne Céline Reylé. Ensuite, ce que révèle le modèle, c'est un extraordinaire déséquilibre entre les populations d'étoiles. Les petites étoiles de faible masse sont très largement majoritaires. Près de 60 % d'entre elles sont des naines rouges, cent à dix mille fois moins lumineuses que le Soleil. Par contraste, la population d'étoiles supergéantes, plus de vingt fois plus massives que le Soleil, est étonnamment restreinte, puisqu'elles représentent moins de 0,00001 % du total, soit quelques milliers d'astres !

Et le Soleil ? Celui-ci est souvent considéré, dans la littérature scientifique, comme une "étoile moyenne". En fait, il n'en est rien : le pourcentage des étoiles de masses comprises entre un demi et deux soleils est inférieur à seulement 15 % ! Quant aux étoiles rigoureusement semblables au Soleil, c'est-à-dire présentant la même masse, la même taille et le même éclat, elles ne sont "que" 2,4 milliards, ce qui ne représente que 1,7 % de la population galactique.

Un résultat vertigineux : 140 milliards d'étoiles, plus ou moins 10 milliards !

Tout compte fait, la Voie lactée n'accueille que cent milliards de véritables étoiles, à savoir des astres qui tirent leur énergie d'une réaction thermonucléaire. Les quarante milliards d'astres restants sont des "étoiles ratées" ou des vestiges d'étoiles mortes, pour la plupart invisibles car brillant d'un éclat extrêmement faible...

UN MODÈLE NUMÉRIQUE...

En tête arrivent les naines brunes : une population énorme (environ 30 milliards, soit 21 %) mais connue et étudiée depuis une quinzaine d'années seulement. Il s'agit d'étoiles trop peu massives pour que s'enclenchent en leur cœur des réactions nucléaires. Seule la pression gazeuse, qui les chauffe, les fait briller.

Puis viennent les naines blanches un peu plus de dix milliards d'individus, soit 7 % qui sont en fait les cœurs mis à nu d'anciennes supergéantes disparues après leur explosion.

Restent les étoiles à neutrons et les trous noirs, impression- nants vestiges des plus massives des supergéantes : les étoiles à neutrons ne sont que des blocs hyperdenses de particules, dont la taille ne dépasse pas... 20 km ! Il en existe un milliard environ dans la Galaxie, soit 0,7 %. Quant aux trous noirs, dont la masse, proche de celle du Soleil, est condensée dans le volume... d'une particule élémentaire, ils sont eux aussi environ un milliard |0,7 %) dans la Voie lactée.

À tous ces paramètres, il faut ajouter une inconnue... de taille, la fameuse matière noire, une matière invisible, transparente, indétectable et de nature mystérieuse, qui baignerait en théorie la Galaxie comme, d'ailleurs, toutes les galaxies de l'Univers. "La masse totale de la Voie lactée incluant la matière noire, atteint mille milliards de fois la masse du Soleil. En revanche, lorsque l'on prend en compte seulement les corps visibles — étoiles, nuages interstellaires, etc. —, la masse de la Voie lactée atteint seulement 50 milliards de masses solaires", explique Céline Reylé. "On a longtemps cherché à expliquer cette énorme masse de matière invisible par la présence dans la Galaxie d'astres indétectables, comme les naines brunes. Mais les observations ont permis d'éliminer cette hypothèse. Aujourd'hui, les physiciens cherchent l'explication à cette énigme du côté des particules exotiques, qui n'interagissent pratiquement pas avec la matière normale."

... ADOPTÉ PAR LES SCIENTIFIQUES

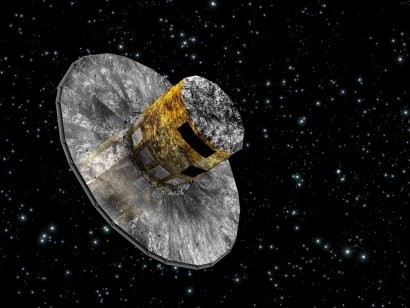

Le "modèle standard" de l'observatoire de Besançon est si précis et efficace dans sa capacité à corréler observation et théorie qu'il a été adopté par les astronomes européens engagés dans le projet de futur satellite astronomique Gaia. Il s'agit d'un télescope spatial de l'Agence spatiale européenne qui doit s'envoler de Kourou fin 2012.

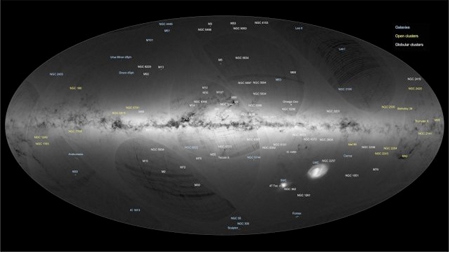

© ESA, Gaia, DPAC La première carte de la voie lactée vue par Gaia

Sources :

— Article de Isabelle Brunnarius sur France 3 Franche-Comté

09:05 Publié dans Astronomie | Tags : voie lactée, dénombrement étoiles, gaia, observatoire de besançon | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

La Voie lactée étend ses bras

La Voie lactée étend ses bras

La Voie lactée étend ses bras

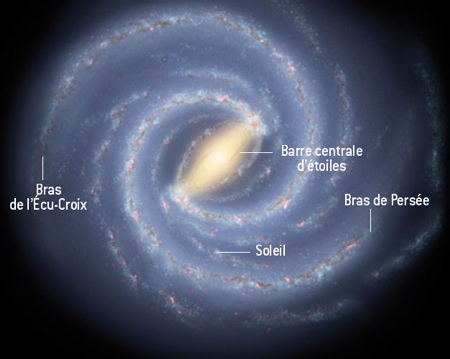

Des observations récentes révèlent que l'un des bras spiraux de notre galaxie est plus étendu qu'on ne le pensait (voir l'article Voie lactée : son recensement est terminé).

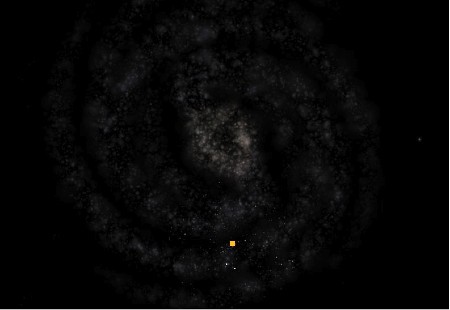

De l'avis de la plupart des astronomes, la Voie lactée est une galaxie spirale barrée comportant deux bras principaux, celui de Persée et celui de l'Écu-Croix (voir l'illustration ci-dessous). Les autres bras seraient des structures mineures, faites surtout de gaz. Thomas Dame et Patrick Thaddeus, astrophysiciens à Harvard, aux États-Unis ont découvert ce qui est probablement un prolongement du bras de l'Écu-Croix, bras qui entoure désormais presque toute notre galaxie, depuis sa barre centrale d'étoiles jusqu'à son bord. Le bras de l'Écu-Croix apparaît ainsi comme le symétrique du bras de Persée, ce qui confère à la Voie lactée une structure plus simple et plus symétrique qu'on ne le croyait.

Vue d’artiste de la Voie lactée, qui intègre la découverte

du prolongement du bras de l’Écu-Croix

Le nouveau bras ou morceau de bras serait long d'environ 60 000 années-lumière, alors que le diamètre de la Voie lactée en fait 100 000. Pourquoi n'avait-il pas été remarqué auparavant ? Probablement parce qu'il est courbé : il se trouve en effet légèrement au-dessus du disque voilé de notre galaxie. Il aurait ainsi échappé à l'attention des astronomes, qui l'avaient déjà observé sans l'identifier.

Les deux astrophysiciens l'ont découvert en tentant de suivre les bords du bras de l'Écu-Croix. À leur grande surprise, ils ont détecté une structure surgissant à un angle de trois degrés au-dessus du plan galactique, dans le prolongement linéaire de l'Écu-Croix. Afin de s'assurer de leur découverte, ils ont examiné les données préexistantes d'une cartographie de l'hydrogène neutre dans notre galaxie et ses alentours. Cela leur a permis de tracer l'aspect du bras tel qu'il est observé à la longueur d'onde de 21 centimètres.

Puis ils ont eux-mêmes réalisé des observations dans le domaine millimétrique pour détecter la présence de monoxyde de carbone (CO) à une dizaine d'endroits le long du nouveau bras. Cette présence est révélatrice de nuages denses d'hydrogène moléculaire où se forment les étoiles, nuages qui constituent les meilleurs traceurs des bras spiraux. Ils démontrent ainsi que le nouveau bras n'est pas une illusion.

© ESA, Gaia, DPAC La première carte de la voie lactée vue par Gaia

Pour en savoir plus :

— Article de Isabelle Brunnarius sur France 3 Franche-Comté

— Pour la Science, juillet 2011.

T. M. Dame and P. Thaddeus (2011). - A molecular spiral arm in the far outer galaxy Astrophysics J. Letters, 734

http://arxiv.org/abs/1105.2523

08:32 Publié dans Astronomie | Tags : voie lactée, bras spiraux | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

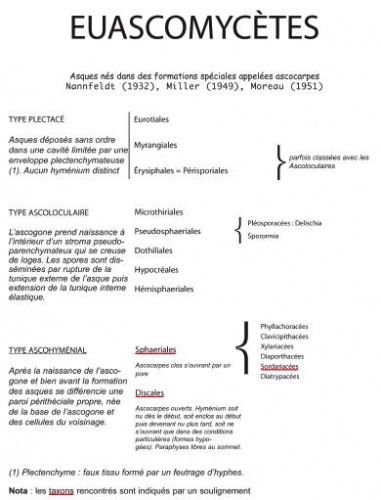

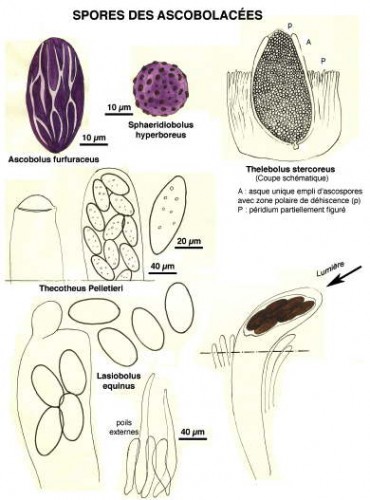

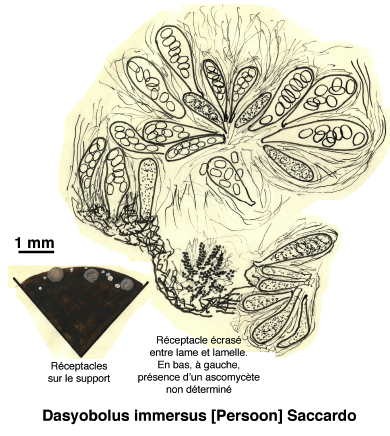

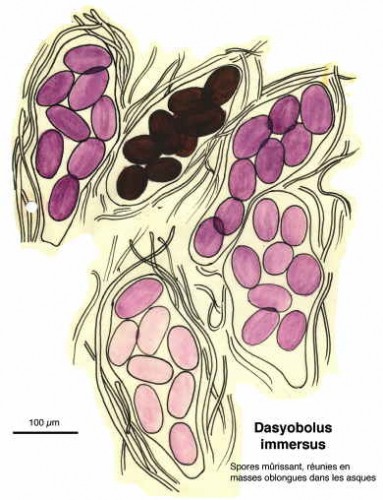

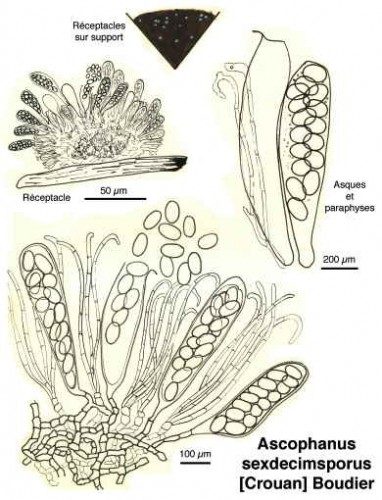

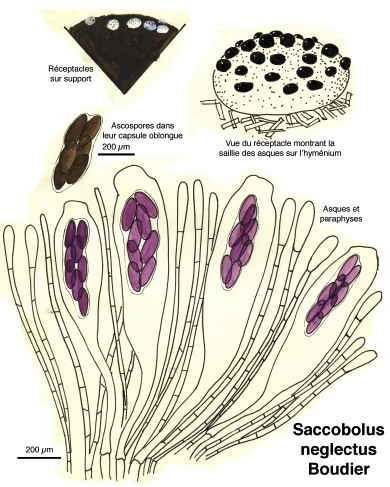

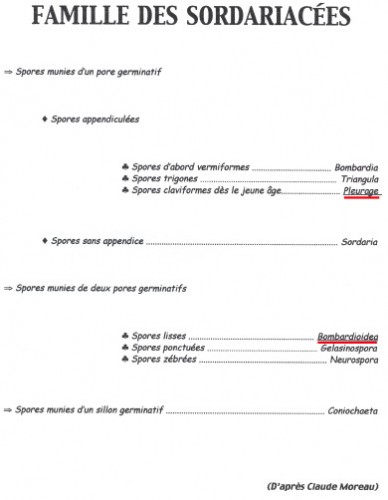

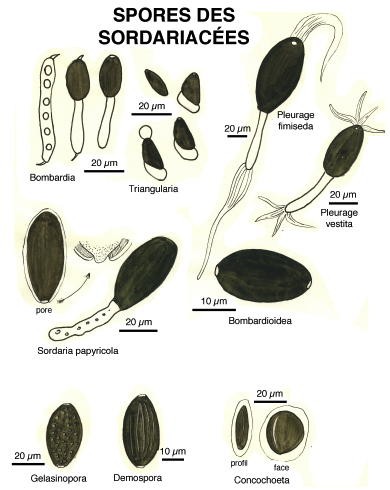

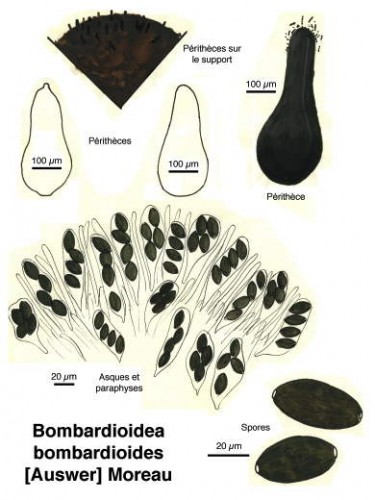

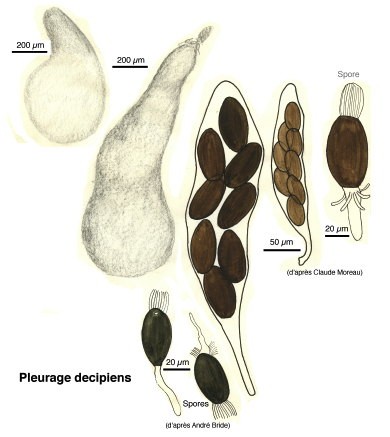

Champignons coprophiles

Champignons coprophiles

Champignons coprophiles

Quand l’esthétisme se cache dans la crotte

par André Guyard

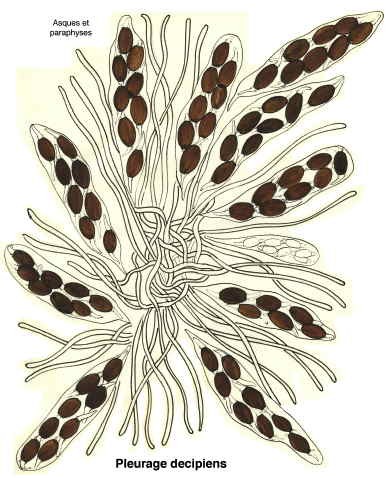

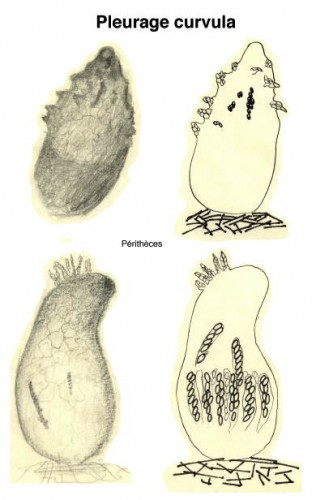

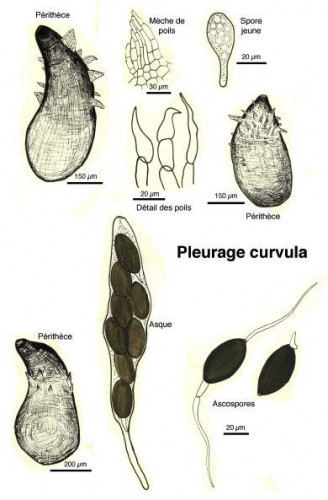

Les champignons coprophiles sont des champignons qui croissent sur les excréments animaux.

Pour la plupart, ce sont des Ascomycètes, c’est-à-dire des champignons dont les spores sont formées dans des espèces de sacs ou périthèces remplis d’un bouquet d’utricules appelés asques. Les périthèces émergent hors du support et, phénomène étonnant, à maturation, les ascospores vont être disséminées par une projection hors des asques, comme, par exemple, dans la famille des Ascobolacées.

Au cours de l’année de formation professionnelle à l’école normale, chaque élève-maître devait fournir une monographie. André Bride, professeur de mathématiques et éminent mycologue m’avait trouvé un sujet : les champignons coprophiles.

C’est ainsi que je passai mon automne 1958 à récolter crottes de lapins de garenne et de lièvres, à les observer sous loupe binoculaire, à les dessiner à une chambre claire et à les déterminer avec l’aide de mon mentor. Dessins au crayon, encres de Chine, aquarelles et gouaches : des documents cinquantenaires et… inédits.

Ci-dessous, quelques extraits de cette étude.

Dessins de André Guyard (1959)

Dessins de André Guyard (1959)

Dessins de André Guyard (1959)

Dessins de André Guyard (1959)

Dessins de André Guyard (1959)

Dessins de André Guyard (1959)

Saccobolus neglectus

Dessins de André Guyard (1959)

Dessins de André Guyard (1959)

Dessins de André Guyard (1959)

Pleurage decipiens (1)

Dessins de André Guyard (1959)

Dessins de André Guyard (1959)

Dessins de André Guyard (1959)

Dessins de André Guyard (1959)

Dessins de André Guyard (1959)

08:22 Publié dans Mycologie | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

06/10/2009

La Sarcelle Hottentote

La Sarcelle Hottentote

(Anas hottentota) famille des Anatidés

par André Guyard

Ce petit canard fréquente les marais, les lacs et les étangs riches en végétation dans les milieux ouverts. La sarcelle hottentote occupe un vaste territoire qui couvre l'est de l'Afrique et Madagascar.

Pour en savoir plus : http://www.oiseaux.net/oiseaux/sarcelle.hottentote.html

23:58 Publié dans Ornithologie | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

De Toumaï à Sapiens

De Toumaï à Sapiens

De Toumaï à Sapiens

La ruée vers l’Homme

par André Guyard

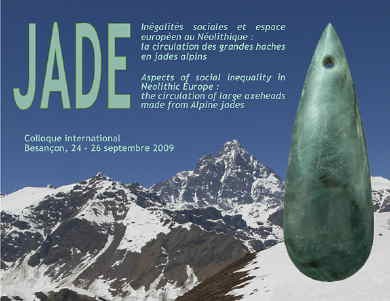

En cette année Darwin, "Quoi de neuf chez nos ancêtres ?"

C’est la question que posent simultanément la Cité des Sciences de Paris ainsi que 14 autres lieux en France dans le cadre d’une même exposition.

Cette expo-dossier – en partenariat avec le Muséum national d’histoire naturelle et le réseau des muséums en région – part à la recherche des origines de l’Homme.

Ces dernières années, de nombreux fossiles d’hominidés ont été mis au jour, qui complètent voire redessinent le scénario de nos origines. Dans le milieu des paléoanthropologues, les polémiques sont parfois vives, le titre de plus vieil ancêtre étant très convoité !

Du 12 février au 7 juin 2009 dans des muséums de province dont celui de Besançon et le musée Cuvier de Montbéliard.

Renseignements : cite-sciences.fr/science-actualites (info : Sciences et Avenir, mars 2009).

Logo de l’article : Reconstitution : Atelier Daynès, Paris © 2003 Ph. Plailly / Eurelios

20:00 Publié dans Préhistoire | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

Le Tadorne de Belon

Le Tadorne de Belon

Le Tadorne de Belon

(Tadorna tadorna)

famille des Anatidés

par André Guyard

(dernière mis à jour le 19/02/2016)

Durant tout le mois de janvier 2009, un couple de tadornes de Belon s’est cantonné sur le cours du Trébignon, un exutoire de la nappe phréatique exploitée par la Ville de Besançon par un puits de pompage dit de Chailluz.

Le Trébignon naît à Thise au niveau de la voie ferrée, passe à l’extrémité de l’aérodrome à proximité de champs de maïs et gagne le Doubs au niveau de la piscine de Chalezeule. Le couple a été observé par le garde champêtre de la commune de Thise, des groupes de promeneurs et par Jacques Bonet, le trésorier de la SHND.

Très farouche, à chaque tentative d’approche, les canards prenaient leur envol en direction du Doubs. Étonnant de rencontrer ces volatiles loin du littoral marin où ils fréquentent surtout les côtes marines plates, sablonneuses ou vaseuses. On peut également les observer au bord des lacs salés proches des embouchures ou des estuaires.

Photo de Jacques Nicolin

Le Tadorne de Belon est le plus grand des canards de surface en France. Son plumage bariolé noir, blanc et roux le rend aisément identifiable et le mâle et la femelle sont sensiblement identiques.

D’après la littérature, l’espèce effectue au cours du mois de juillet une migration de mue regroupant adultes nicheurs et non-reproducteurs. Ces rassemblements réunissent plusieurs dizaines de milliers d’individus qui, une fois la mue terminée, regagnent leurs pays d’origine.

Pour assurer sa subsistance à Thise, le couple de tadornes a dû exploiter les champs de maïs.

www.oiseaux.net/oiseaux/tadorne.de.belon.html

Peterson R., Montfort G. & Hollom P.A.D : Guide des oiseaux d’Europe, Delachaux Niestlé Ed.

19:47 Publié dans Ornithologie | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

Gestion des eaux souterraines

Gestion des eaux souterraines

Gestion des eaux souterraines

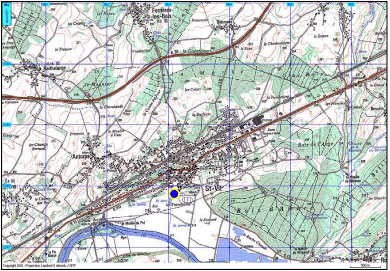

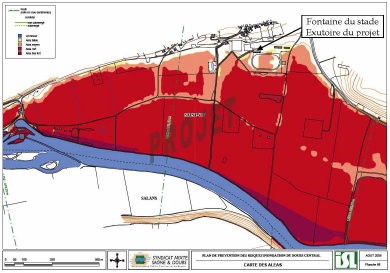

L’exemple de la fontaine du Lavoir ou fontaine du Stade de Saint-Vit (Doubs)

par Pascal Reilé

1 - Problématique

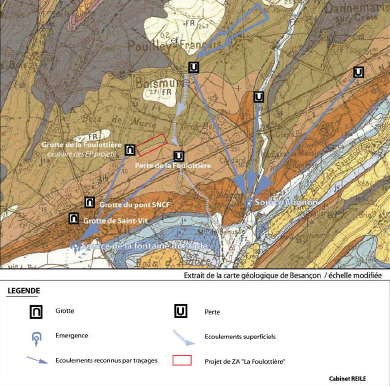

Dans l’optique d’une meilleure connaissance et d’une meilleure gestion des eaux souterraines, la commune de Saint-Vit a fait appel au Comité départemental de spéléologie du Doubs pour explorer l’alimentation de la fontaine du Lavoir (fontaine du Stade) et, en particulier découvrir un prolongement de galerie dans la zone actuellement noyée. Afin de faire la vidange de cette galerie, il faudra procéder à un pompage.

Document : cabinet Pascal Reilé

Document : cabinet Pascal Reilé

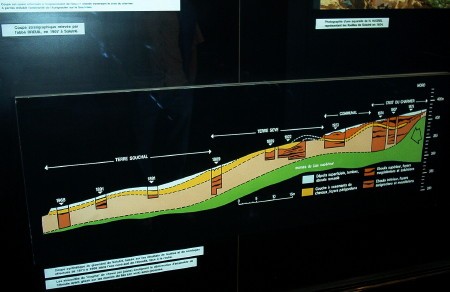

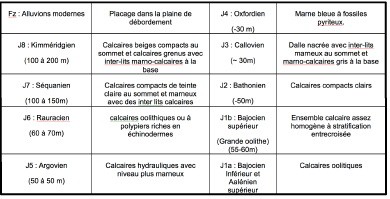

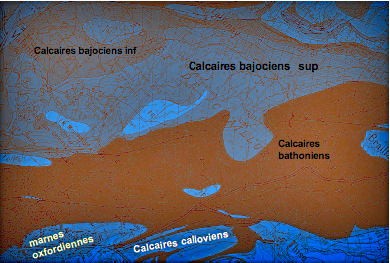

2 – Contexte géologique

La commune de Saint-Vit se trouve à 20 km à l’ouest de Besançon, 20 km au sud de Marnay et 25 km à l’est de Dole. La région est marquée par un grand plissement orienté NE/SO.

Saint-Vit se situe sur le plateau calcaire encaissant de la plaine alluviale du Doubs, à une altitude moyenne entre 230 et 250 mètres. Ce compartiment présente un faible pendage en direction du Doubs.

La commune se trouve dans le prolongement sud du faisceau bisontin, plissements auxquels appartiennent les anticlinaux de Routelle et d’Osselle. Le compartiment saint-vitois est limité à l’est par un horst qui limite le ruisseau de Sobant et par un anticlinal marqué au niveau de la commune de Routelle.

Le sous-sol de la commune est formé de niveaux calcaires du Bathonien (J2). Ces niveaux sont constitués de calcaires beiges massifs à pâte fine et graveleux.

La source qui fait l’objet du pompage se développe dans les formations du bajocien supérieur et inférieur (j1b et jla).

3 – Contexte climatique

Le climat de la région subit une double influence, à la fois océanique et continentale. Le climat général est tempéré humide avec des pluies reparties sur toute l’année, mais le caractère continental s’exprime par des pluies d’été à caractère orageux et des contrastes thermiques de grande amplitude.

Les roches soumises à ce régime climatique associé à une tectonique cassante sont à la fois fissurées et exposées à la dissolution par les eaux chargées en gaz carbonique. La valeur moyenne des précipitations à Besançon/Saint-Vit est de 1 088 mm. La répartition est homogène sur l’ensemble de l’année.

4 – Contexte hydrogéologique

Au niveau de Saint-Vit, il existe deux types de terrains aquifères :

o les alluvions du Doubs, exploitées par la commune de Saint-Vit et par le syndicat du Val de l’Ognon.

o les calcaires karstifiés qui constituent le substratum de la vallée du Doubs (sous les formations alluviales), ainsi que les plateaux de part et d’autre.

Une analyse hydrogéologique sur la connaissance actuelle des écoulements souterrains du secteur de Saint-Vit a permis de réaliser un premier bilan du fonctionnement hydrogéologique pour qualifier le secteur de la commune de Saint-Vit (Cabinet REILÉ - avril 2007).

La dynamique des écoulements du secteur Pouilley-Français/Saint-Vit est étroitement liée à un paléo-drainage combinant les écoulements souterrains (karst) et l’écoulement superficiel.

L’affaiblissement des volumes transitant dans les ruisseaux du Rompeux et du Pontot a induit un enfouissement progressif de leurs écoulements dans les calcaires sous-jacents du Jurassique moyen (karstification).

On note une évolution positive de la dynamique du karst dans l’axe SO/NE. Autrement dit : le secteur le plus fossilisé se situe au sud-ouest et le plus fonctionnel au nord-est.

La capture des écoulements souterrains se fait au profit d’un axe renforcé de la perte de Pouilley-Français à la source de la Mignon.

Le secteur ouest de Saint-Vit est fossilisé, la partie est du karst est en cours de fossilisation. La zone de la Foulottière représente une zone à faible fonctionnalité. Le rapprochement des écoulements souterrains du grand drain superficiel est notable.

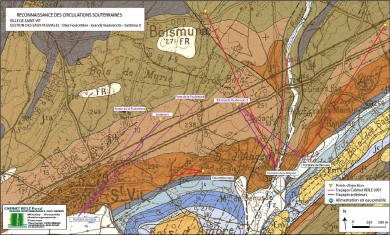

Injection de 3 kg de fluorescéine (Document : cabinet Pascal Reilé)

Document : cabinet Pascal Reilé

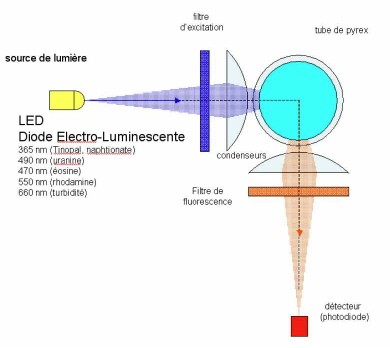

Un ensemble de colorations a permis de préciser le fonctionnement des écoulements. Le traçage est quantifié grâce à l’utilisation d’un spectro-fluorimètre comportant une sonde munie d’ une triple optique pour la détection simultanée de 3 traceurs différents alors qu’une quatrième optique mesure uniquement la turbidité de l’eau (voir pour le fonctionnement, l’article intitulé : "Lorsque les eaux du château de Joux ressurgissent à la source de la Loue").

Le site est soumis à des inondations récurrentes dans le lit majeur du Doubs. L’exutoire pompé est en lien direct avec la nappe.

débit mesuré : 1,5 m3/sec (Document : cabinet Pascal Reilé)

débit mesuré : 1,5 m3/sec (Document : cabinet Pascal Reilé)

débit mesuré : 1,5 m3/sec (Document : cabinet Pascal Reilé)

6 – Autres explorations entreprises sur le système du Lavoir

6.1. Sondages de reconnaissance

Le 28 septembre 2007, le cabinet B3G2 a réalisé 23 sondages de reconnaissance dans la doline du terrain de jeux de la commune de Saint-Vit. Les sondages ont permis de définir la dalle calcaire, mais aucun vide karstique n’a été reconnu. Les remplissages par les argiles de décalcification sont majeurs. Le karst est non fonctionnel. Les sondages ont été nivelés topographiquement par le cabinet ROBERT.

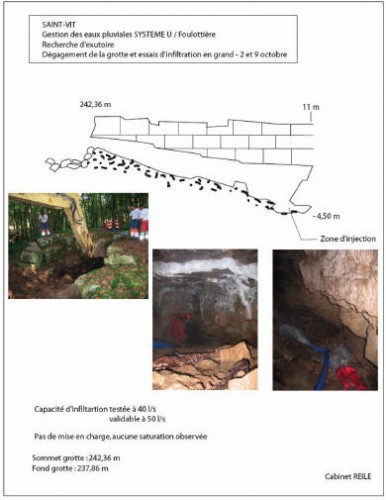

6.2 – Dégagement d’un karst perché en bordure de doline – Exploration en cours

Un karst fossile non colmaté existe sur le plateau calcaire qui domine la doline du terrain de jeux de 4 à 5 mètres.

(Document : cabinet Pascal Reilé)

(Document : cabinet Pascal Reilé)

Le dégagement complet du remplissage de la grotte devra être réalisé afin d’éviter tout risque de déstabilisation après avis d’un géotechnicien validant la stabilité des dégagements et aménagements.

Recherche d’exutoire. Dégagement de la grotte et essais d’infiltration (2 et 9 octobre 2008 (Document : cabinet Pascal Reilé)

Remerciements au Cabinet Pascal Reilé qui nous a aimablement communiqué texte et documents écrits concernant cet article.

19:17 Publié dans Géologie-hydrogéologie-Climatologie | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

Les sauropodes : des géants agiles ?

Les sauropodes : des géants agiles ?

Les sauropodes : des géants agiles ?

Malgré leur taille gigantesque, les plus grands de tous les animaux ayant existé sur terre étaient capables d’une grande motilité.

par André Guyard

(Mise à jour 05/03/2013)

Parmi les sites dont l’exploitation a donné lieu à l’exposition itinérante Paléomania qui a circulé en 2008 dans l’arc jurassien, nous avons visité Loulle et Coisia dans le Jura français (voir articles consacrés à chacun de ces sites). Il restait à découvrir Courtedoux. [1]

Or les inventeurs du site de Courtedoux, près de Porrentruy dans le Jura suisse, sont à l’initiative de Paléomania et ils ont publié un article dans la revue "Pour la Science" de décembre 2008 concernant les sauropodes de l’arc jurassien.

S’inspirant largement de cet article, la présente note complète les données recueillies lors des visites des sites de pistes de sauropodes de Loulle et de Coisia (Jura français) et montre que, malgré leur taille gigantesque, les sauropodes étaient capables d’une grande motilité.

Le cliché ci-dessous montre des traces de dinosaures imprimé sur le rivage d'une plaine côtière insulaire, il y a 152 millions d’années, à Courtedoux (Jura suisse). La plupart de ces traces rondes (pattes arrière) ou en demi-lune (pattes avant),signent le passage de sauropodes de type Diplodocus,se déplaçant à la recherche de nourriture. Ils étaient suivis de près par de petits théropodes de type Compsognathus (à gauche) et par un grand théropode type Allosaurus, à l’affût peut-être d’un bébé sauropode isolé.

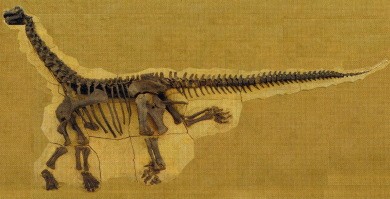

Les sauropodes ont été les plus grands animaux terrestres de l’histoire de la vie.

Argentinosaurus, titanosaure sud-américain du Crétacé supérieur est le plus massif animal terrestre connu. Il mesurait près de 30 mètres de long et pesait près de 90 tonnes. Brachiosaurus, un dinosaure du Jurassique supérieur, qui vivait en Amérique du Nord et en Afrique, observait le monde du haut de ses 12 mètres.

Une fois ces premières étapes complétées, ils ont appliqué leur modèle mathématique au plus grand squelette de dinosaure au monde, le Brachiosaurus brancai du Musée d'histoire naturelle de Berlin. C'est cette étude qui leur a permis de conclure à un poids bien "moindre" que ce qui avait été évalué jusqu'ici. Cette nouvelle méthode est complètement objective, a assuré à l'AFP Bill Sellers soulignant que la masse corporelle est un paramètre très important pour les biologistes. Le pois du Brachiosaurus brancai a été déterminé par les scientifiques à 23 tonnes, alors qu'il était estimé à 80 tonnes depuis les années 1960. Le détail des travaux complets a été publié dans les Biology Letters de la Royal Society.

Brachiosaurus brancai du Musée de Berlin

« Notre méthode fournit une mesure beaucoup plus précise et montre que les dinosaures sont moins massifs qu'on ne le pensait » a déclaré Bill Sellers à The Telegraph. « L’une des choses les plus importantes pour les paléobiologistes est de connaître la masse des animaux fossilisés. C’est étonnamment difficile » ajoute-t-il.

Mais le brachiosaure n'est pas le seul dinosaure qui pourrait voir son poids diminuer avec cette nouvelle méthode "robuste". "Nos résultats suggèrent que de nombreuses estimations précédentes (pour tous les dinosaures) sont vraiment trop lourdes", a ainsi déclaré le Pr Sellers. Pour de nombreux dinosaures, l'écart ne serait pas aussi important que pour le brachiosaure, mais ce sont vraisemblablement "les estimations les plus légères" qui sont correctes, a t-il souligné.

Heinrich Mallison, paléontologue au Musée de Berlin, a salué ces travaux qui sont selon lui révolutionnaires : c'est une « excellente approche » a t-il déclaré. « Non pas l’estimation des tissus mous, mais d’avoir trouvé combien un modèle osseux peut sous-estimer la masse de l'animal tout entier ».

Comment des géants à petit crâne, au long cou, aux membres massifs et à longue queue, embarrassés par leur poids pouvaient-ils être terrestres ? On les supposait même obligés, la plupart du temps, de vivre dans l’eau pour le supporter.

Europasaurus holgeri est un sauropode « nain » de six mètres

Des géants terrestres

Sur terre, les plus grands mammifères sont l’éléphant (cinq à sept tonnes) et le rhinocéros blanc (2,5 tonnes). Un Argentinosaurus pesait donc une quinzaine d’éléphants et quelque 35 rhinocéros.

Les découvertes des plus anciens spécimens en Thaïlande par Eric Buffetaut du CNRS et ses collègues montrent que le gigantisme, véritable « marque de fabrique » des sauropodes, s’est mis en place très tôt dans l’histoire du groupe.

Ces colosses étaient-ils condamnés à vivre dans l’eau, incapables de se déplacer sur la terre ferme sans être écrasés sous leur poids ? Un faisceau d’indices montre au contraire qu’ils étaient bien adaptés au milieu terrestre. Il a fallu attendre les années 1970 et les travaux du paléontologue américain Robert Bakker pour que la biologie comparée révèle leurs aptitudes réelles.

Manifestement aptes à exploiter les niches écologiques des mégaherbivores de leur temps, les sauropodes étaient construits pour s’y déplacer activement, et non pour s’y traîner péniblement. Leurs énormes pattes verticales soutenaient leur corps nettement au-dessus du sol. Robustes et larges, leurs humérus et fémurs pouvaient supporter des efforts autrement plus importants que le simple poids de leur propriétaire.

C’est donc plutôt à la locomotion efficace des éléphants qu’à celle, difficile, des crocodiles à terre qu’il faut comparer la locomotion des sauropodes. Comme ces anciens herbivores géants, les éléphants ont des membres verticaux, qui supportent un poids de plusieurs tonnes. Cela n’empêche nullement les éléphants de se déplacer assez vite (25 kilomètres par heure), même s’ils ne galopent pas, et de se dresser sur leurs pattes arrière pour atteindre un rameau tendre ou pour s’accoupler... Les sauropodes faisaient-ils de même ?

Les nombreuses pistes de sauropodes découvertes sont des indices précieux sur leur locomotion. Au sein d’un même gisement du Jurassique moyen de l’Oxfordshire, en Grande-Bretagne, on a relevé des pistes à voie étroite où les traces de « pieds » et de « mains » sont proches de l’axe du corps, et, à l’inverse, des pistes à voie large. Ces pistes révèlent une différence de posture au sein des sauropodes, entre les diplodocidés (famille du Jurassique supérieur d’Amérique du Nord et d’Afrique), par exemple, et des formes plus évoluées comme les titanosaures (un groupe cosmopolite au Crétacé) dont les pattes étaient plus écartées.

Les pistes montrent aussi que les sauropodes ne laissaient pas traîner leur longue queue (comptant parfois plus de 80 vertèbres), ce qui contredit les anciennes reconstitutions. Le célèbre squelette de Diplodocus qui trône depuis 1908 dans la galerie de paléontologie du Muséum national d’histoire naturelle à Paris a par exemple été monté avec la queue par terre...

En fait, l’articulation des vertèbres caudales indique que les sauropodes maintenaient leur queue à l’horizontale, pour contrebalancer le cou. Cette posture érigée et la queue à l’horizontale impliquent une locomotion plus consommatrice d’énergie que celle des crocodiles, lézards et autres reptiles, dont les membres restent en position latérale et qui traînent leur queue. Pourquoi l’adopter, sinon pour rendre possibles agilité, vitesse et endurance ?

Une grande taille constituait-elle une meilleure défense face aux prédateurs ?

Il existe un autre argument en faveur de l’efficacité de la locomotion des sauropodes : ces géants pouvaient progresser sur des sols mous. L’équipe de Jean-Paul Billon-Bruyat a découvert des empreintes de pieds de plus de un mètre de diamètre à Courtedoux, dans un environnement proche de celui des Bahamas, mais daté du Jurassique supérieur.

Quels avantages sélectifs ont-ils favorisé, dans les environnements jurassiques et crétacés, les lignées de sauropodes de grande taille ? Une grande taille constituait-elle une meilleure défense face aux prédateurs, comme chez les éléphants actuels ?

On peut le penser, mais il n’existait pas a priori de prédateurs capables de s’attaquer à un sauropode adulte. En outre, les pistes de sauropodes montrent qu’ils pouvaient se déplacer en troupeaux, composés de différentes classes d’âge. Comme chez les éléphants, ce comportement grégaire devait protéger les plus jeunes contre les carnivores.

Enfin, l’extrémité de la longue queue de certains sauropodes, tel Diplodocus, servait peut-être de fouet.

Plus convaincante est l’affirmation selon laquelle un sauropode gagnait à être géant pour exploiter les ressources végétales des parties hautes des arbres, inaccessibles aux autres dinosaures herbivores (comme les stégosaures et les ornithopodes). Les sauropodes du Jurassique se nourrissaient dans des environnements dominés par des conifères et devaient avoir un régime alimentaire sélectif. Ils favorisaient la consommation de certains conifères (Araucaria), de ginkgoales (tel le Ginkgo), de certaines fougères (telle Angiopteris) et de prêles (Equisetum), dont les valeurs énergétiques étaient supérieures à celles des cycadales (de type Cycas), des fougères arborescentes et d’autres conifères.

Au Crétacé, les sauropodes ont pu encore diversifier leur nourriture avec l’apparition des plantes à fleurs, tels les magnolias, et goûter aux fruits. Si une partie considérable de la biomasse disponible pour les herbivores se trouvait en hauteur, la grande taille des sauropodes était un avantage crucial.

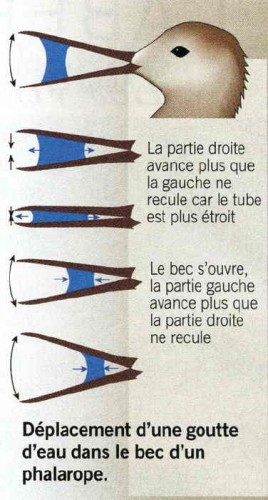

Comme c’est le cas à Loulle, de très nombreuses pistes de sauropodes ont été retrouvées à proximité d’anciens rivages marins. Se nourrissaient-ils de plantes situées près du rivage, voire d’algues, qui poussaient sur les parties plus élevées des terres émergées ? La question reste ouverte, mais la présence de très grands sauropodes dans ces milieux côtiers montre que les ressources végétales y étaient plus importantes que ne le suggèrent les rares fossiles de flore qui y ont été mis au jour. Pour se sustenter, un sauropode devait sélectionner, ingurgiter et broyer une quantité considérable de végétaux. Un éléphant passe l’essentiel de son temps à chercher sa nourriture ; chaque jour, il consomme environ 200 kilogrammes de végétaux, soit quatre pour cent de son poids, et boit environ 100 litres d’eau. Ces végétaux transitent le long de 40 mètres d’intestins où seulement la moitié de la nourriture est assimilée, un système bien moins efficace que celui des ruminants actuels (telle la vache).

Des pierres pour digérer

Les mâchoires des sauropodes leur servaient avant tout à saisir et à arracher des branchages et des feuillages. Leurs dents pouvaient être spatulées (en forme de cuiller), comme chez les camarasauridés et les brachiosauridés ou encore cylindriques, comme chez les diplodocidés et les titanosaures, mais il est évident qu’elles ne servaient pas à mâcher, contrairement aux dents des grands mammifères herbivores.

Comment digéraient-ils ? Les tissus mous n’étant pratiquement jamais fossilisés, nous ne connaissons pas le système digestif des sauropodes. Toutefois, des gastrolithes (pierres polies) trouvées au sein de la cage thoracique de certains squelettes (240 sur un Seismosaurus de la fin du Jurassique), suggèrent que les sauropodes avalaient des pierres pour faciliter leur digestion comme les pierres de gésier des oiseaux herbivores et granivores actuels.

Ainsi broyés, les végétaux fermentaient à l’intérieur de très longs intestins, à l’aide d’un cocktail de bactéries et de sucs gastriques. Le bol alimentaire fermentait donc lentement dans l’abdomen des sauropodes, dégageant de la chaleur et une grande quantité de gaz intestinaux. Or la fermentation est favorisée par la chaleur, et plus la masse qui fermente est importante, plus la chaleur produite est intense...

À ce propos, le grand corps massif des sauropodes les faisait bénéficier de l’homéothermie de masse, une déperdition de chaleur moins importante due au faible rapport entre la surface du corps et son volume. Pour le diplodocidé Apatosaurus (jusqu’à 30 tonnes), on a pu montrer que la température passe de 25 °C pour un bébé de 12 kilogrammes à environ 41°C pour un adulte de 13 000 kilogrammes.

Avec leur aptitude à conserver la chaleur corporelle, les sauropodes devaient être insensibles aux variations de la température journalière, voire en surchauffe. Ainsi se dégage l’impression que, pour exploiter au mieux les ressources végétales de leur environnement, les sauropodes sont devenus de grandes « cuves à fermentation » sur pattes, alimentées en permanence par un « robot maniable » (leur long cou) portant un "outil de découpe" (leurs mâchoires aux dents coupantes), un système qui gagnait en efficacité en grossissant.

Les tailles gigantesques des sauropodes posent des problèmes biologiques et biomécaniques ardus.

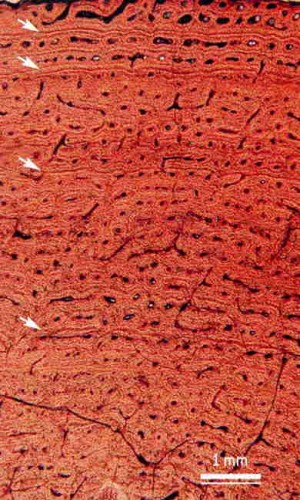

Quel était leur mode de croissance ? Comment supportaient-ils leur poids ? Il apparaît que les dinosaures et les ptérosaures (leurs cousins volants) formaient principalement de l’os de type "fibrolamellaire" le type de tissu osseux que développent les mammifères et les oiseaux, reflet d’une vitesse de croissance élevée. Comme le montre la coupe ci-dessous, le tissu osseux est très riche en canaux vasculaires et présente des cernesde croissance (flèches), indiquant une croissance rapide.

Le sauropode Apatosaurus aurait atteint sa taille adulte en huit à dix ans, ce qui correspond à une prise de masse d’environ 5,5 tonnes par an ! Toutefois, une croissance et une prise de poids rapides posent le problème de la résistance des os, qui soutiennent le corps. Le volume et donc son poids d’un corps en croissance augmentent comme le cube de sa taille. En théorie, le poids d’un sauropode atteignant cinq mètres de haut était 1000 fois plus important que celui du même animal quand il ne mesurait que 50 centimètres. Et chaque centimètre carré de section du fémur d’un sauropode de cinq mètres de haut devait supporter dix fois plus de pression qu’un centimètre carré du même fémur quand l’animal mesurait seulement 0,5 mètre de haut.

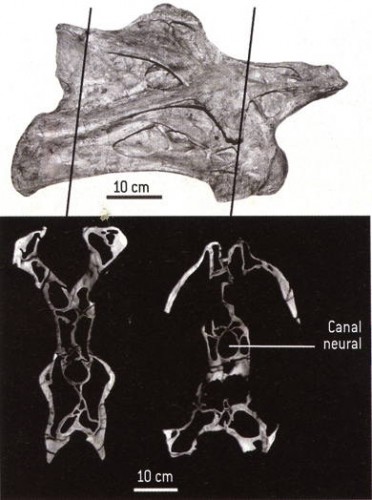

Le squelette des sauropodes, bien ancré sur des membres massifs et des ceintures scapulaires (les épaules) et pelvienne (le bassin) robustes, présentait-il des allégements ? Un exemple est donné par leur long cou, constitué de vertèbres pourvues d’un système complexe de cavités. Dès les premières découvertes de squelettes de sauropodes, les paléontologues ont pensé qu’elles avaient évolué pour alléger la longue colonne vertébrale. Bien que les vertèbres des sauropodes soient massives, leurs structures sont comparables à celles des oiseaux en ceci qu’elles sont pleines d’air en connexion avec les sacs aériens et les poumons.

Pour autant, l’allégement de la colonne vertébrale et ce système respiratoire de type avien étaient-ils propres aux sauropodes ? Non, on les rencontre aussi chez les prosauropodes (dinosaures herbivores du Trias et du Jurassique inférieur, apparentés aux sauropodes), les théropodes et les ptérosaures ; mais ils sont absents chez les autres reptiles.

Le long cou des sauropodes

Le cou des sauropodes avait donc des vertèbres allégées, mais il était aussi démesuré, si long qu’il en paraît aberrant, jusqu’à quatre fois la longueur du tronc.

Comment les sauropodes ont-ils développé de si longs cous ? Comment la circulation du sang contrait les effets de la gravité pour irriguer le cerveau ? Ce cou était-il flexible ?

Nous avons vu que ce long cou leur était nécessaire pour « ratisser » efficacement leur environnement. Étant donné la longueur, la posture et la souplesse de leurs cous, on déduit les caractéristiques principales des niches écologiques qu’occupaient les sauropodes. On a pu démontrer que le cou de Brachiosaurus aurait été quasiment à l’horizontale. La grande taille de Brachiosaurus et ses membres antérieurs, plus longs que les postérieurs, lui permettaient de saisir des branches situées à plus de six mètres de haut. L’articulation des vertèbres cervicales de Diplodocus montre que son très long cou était peu flexible vers le haut ; en revanche, il pouvait aisément le baisser pour manger à même le sol. Ainsi, Diplodocus pouvait saisir des feuillages à quatre mètres de haut, mais aussi brouter des fougères et des prêles, avec l’élégance d’un bovin.

Le cou des sauropodes s’est allongé au fil du temps en empruntant deux voies : un allongement de la longueur des vertèbres cervicales (atteignant parfois plus d’un mètre) ou une augmentation de leur nombre (jusqu’à 19) par conversion de vertèbres dorsales en cervicales, voire les deux simultanément. Le très long cou de Brachiosaurus, par exemple, résulte d’un allongement de ses cervicales (13 vertèbres dont certaines atteignent 75 centimètres).

À l’extrémité du cou des sauropodes se trouvait un crâne minuscule, en proportion avec le corps : 70 centimètres de long pour un Diplodocus de 26 mètres ! Les mâchoires des sauropodes ne servant pas à mastiquer, mais seulement à la prise de nourriture, leur crâne a pu rester petit, prérequis nécessaire au développement d’un long cou. De fait, les sauropodes avaient le plus faible quotient d’encéphalisation de tous les dinosaures, c’est-à-dire le plus faible rapport masse cérébrale/masse corporelle.

Le quotient d’encéphalisation et l’anatomie des sauropodes posent la question de l’irrigation d’un cerveau situé à l’extrémité d’un si long cou. Afin de contrer les effets de la gravité étant donné leur anatomie, les sauropodes ont dû, comme la girafe, développer une pompe cardiaque puissante et des vaisseaux sanguins renforcés et équipés de valves de sécurité. La pression artérielle de Brachiosaurus, dont la tête s’élevait jusqu’à 12 mètres au-dessus du sol et à huit mètres au-dessus de son cœur, devait ainsi être très élevée. On a estimé la différence de pression entre sa tête et son cœur à 600 millimètres de mercure !

Des quadrupèdes herbivores gigantesques plus proches des oiseaux que des reptiles

Les puissants muscles nécessaires pour animer un énorme corps suggèrent que le métabolisme des sauropodes était élevé, pareil à celui des animaux homéothermes (à température constante) et endothermes (production de chaleur interne), que l’on rencontre chez les mammifères et les oiseaux. Une étude géochimique a pu établir que les dinosaures avaient une physiologie thermique plus proche de celle des mammifères que de celle des reptiles contemporains.

Ainsi, les plus grands vertébrés terrestres ayant jamais vécu, les sauropodes, étaient des quadrupèdes herbivores dynamiques, construits pour optimiser leur quête de nourriture et leur digestion. Leur biologie, caractérisée par un métabolisme élevé, était bien plus proche de celle des oiseaux et des mammifères que de celle des autres reptiles. Ce résultat est conforté par la classification des espèces puisque, sur la branche des dinosaures, les sauropodes sont proches des théropodes, dont descendent les oiseaux.

Succès évolutif des Sauropodes

(Pour la Science mars 2013)

Pour zoomer, cliquer sur le cliché

• BIBLIOGRAPHIE

J.-P. Billon-Bruyat, D. Marty et D. Becker, Les sauropodes, géants agiles, Pour la Science, n° 374, décembre 2008.

J. Horner, K. Padian et A. de Ricqlès, Dinosaures : les secrets de leur taille, Pour la Science, n° 334, août 2005.

J. Hummel et ., In vitro digestibility of fern and gymnosperm foliage : implications for sauropod feeding ecology and diet sélection, Proceedings of the Royal Society B, vol.275, pp. 1015-1021, 2008.

D. Marty et al., Late Jurassic dinosaur tracksites of the Transjurane highway (Canton Jura, Switzerland) : overview and measures for their protection and valorisation, Bulletin for Applied Geology, vol. 12, pp. 75-89. 2007.

D. Schwarz et G. Fritsch, Pneumatic structures in the cervical vertebrae of the Late Jurassic Tendaguru sauropods Brachiosaurus brancai and Dicraeosaurus , Ecologae Geologicae Helvetiae, vol. 99, pp.65-78, 2006.

A. Bénéteau : http://www.paleospot.com

http://www.lejurassique.com/lejurassique/fr/paleomania.html

Vifs remerciements à Jean-Paul BILLON-BRUYAT, Daniel MARTY et Damien BECKER qui m’ont autorisé à reproduire de longs passages du texte de leur article dans "Pour la Science" de décembre 2008.

Jean-Paul BILLON-BRUYAT, Daniel MARTY et Damien BECKER sont paléontologues à la Section d’archéologie et paléontologie du Canton du Jura, en Suisse.

17:34 Publié dans Paléontologie - archéologie | Tags : dinosaures, sauropodes, fossiles, pistes, jurassique | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

Le retour du Saumon dans le Rhin suisse

Le retour du Saumon dans le Rhin suisse

Le retour du Saumon dans le Rhin suisse

par André Guyard

Un saumon femelle a été observé dans le Rhin à Bâle le dimanche 5 octobre 2008. Ce saumon a été formellement identifié par des experts. Bien sûr, il a été soigneusement relâché car la pêche d’un saumon ou d’une truite de mer est interdite dans le bassin du Rhin.