18/09/2016

Comment le spermatozoïde déclenche la fécondation de l'ovule

Comment le spermatozoïde déclenche la fécondation de l'ovule

par Damien Mascret, Figaro.fr Santé du 29/08/2016

Drivée par Christine Gourier, une équipe de physiciens du laboratoire de Physique Statistique (LPS) de l'École normale supérieure de Paris (ENS-CNRS) a pu récemment mettre en évidence que c'est un mode particulier de battements du flagelle du spermatozoïde qui déclenche la fécondation.

C'est l'instant crucial où le spermatozoïde atteint enfin sa cible puis fusionne avec elle. Le début d'une nouvelle vie. Une délicate prise de contact entre le gamète mâle et le gamète femelle, avant que la fusion des deux ne se produise. Deux étapes que les spécialistes de la reproduction résument en une appellation, l'« interaction gamétique ». Un moment complexe, car il ne suffit pas de mettre en contact un spermatozoïde fécondant avec un ovocyte fécondable pour que la fusion se produise.

« Il se passe deux à trois minutes entre le contact et la fusion, mais ce moment a été très peu étudié jusqu'ici, principalement en raison de difficultés techniques », explique Christine Gourier. Et de façon inattendue, ce sont les mouvements de la queue du spermatozoïde, le flagelle, qui jouent un rôle déterminant.

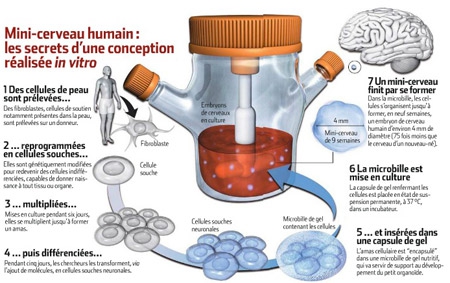

Un ingénieux dispositif pour observer in vivo l'instant crucial de la fécondation

L'équipe de l'ENS a tout d'abord imaginé un ingénieux dispositif pour que la fécondation se produise sous l'œil du microscope optique confocal. « En théorie, chez l'humain le contact peut se faire à n'importe quel endroit de l'ovocyte (et sur 80 % de la surface chez la souris, utilisée dans ce travail). Pour pouvoir observer les deux ou trois minutes qui précèdent la fusion, il fallait être sûr du site de l'ovocyte où le spermatozoïde allait établir le contact », explique Christine Gourier. Les chercheurs ont donc placé l'ovocyte dans un coquetier microscopique qui n'en exposait que 2 % de la surface, sur lesquels aboutissait un canal micro-fluidique (sorte de paille de 30 micromètres de diamètre). Dans ce canal, était introduit un spermatozoïde fécondant.

Un certain type de battement déclenche la fécondation

Benjamin Ravaux, le doctorant de l'équipe, s'est chargé des centaines de manipulations qui ont permis les découvertes. Et le spermatozoïde a fait son œuvre. « Contrairement à ce que l'on pensait du battement du flagelle, celui-ci ne sert pas seulement à conduire le spermatozoïde jusqu'à l'ovocyte, mais il sert aussi à déclencher la fécondation, détaille Christine Gourier. Et encore, seulement s'il bat selon un mode bien précis. » Les biologistes avaient déjà observé que le flagelle du spermatozoïde cessait ses battements dans les deux minutes qui suivaient le contact avec l'ovocyte, mais personne n'avait imaginé que ces deux minutes étaient cruciales. « Si on empêche ce battement, cela bloque la fécondation », explique Christine Gourier.

Pour la première fois, les chercheurs ont pu observer finement des centaines d'interactions gamétiques et identifié trois types de battements, dont un seul s'est avéré efficace pour que la fécondation s'enclenche. « C'est un battement oscillatoire assez rapide (environ 2 battements par seconde) du flagelle qui pendant deux minutes va faire osciller la tête du spermatozoïde en la plaquant sur l'ovocyte pour induire la fusion », explique Éric Perez, un des membres de l'équipe. Les mouvements amples en coup de fouet (1 par seconde) ou ceux plus réduits et très rapides (3/sec) ne permettent pas la fécondation.

Le dispositif mis au point par les chercheurs de l'ENS a ensuite permis de visualiser précisément la plongée de la tête du spermatozoïde, porteur de l'ADN issu du père, dans l'ovocyte. « Lorsqu'elle arrive à une profondeur suffisante, la masse de l'ADN paternel enfle, indiquant que celui-ci se décondense (se débobine), 50 minutes après l'entrée en contact, explique Éric Perez. Ces travaux éclairent d'un jour nouveau les trois premières minutes de la fécondation et ouvrent la porte à de nouvelles méthodes d'assistance à la procréation. »

Article original :

Benjamin Ravaux, Nabil Garroum, Eric Perez, Hervé Willaime, Christine Gourier, (2016). — A specific flagellum beating mode for inducing fusion in mammalian fertilization and kinetics of sperm internalization Scientific Reports, Nature Publishing Group, 2016, 6, pp.31886.

07:01 Publié dans Actualité des Sciences, Biologie, Sexualité-embryologie | Tags : fécondation in vitro, flagelle du spermatozoïde, déclenchement de la fécondation | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

04/06/2016

Le Sénat vote contre les coraux et pour le développement économique

Le Sénat vote contre les coraux et pour le développement économique

Écoutez également l'émission de France Inter.

La France, deuxième propriétaire du plus grand patrimoine corallien au monde, a vu lundi 23 mai 2016 le Sénat retoqué l’interdiction de la destruction des coraux dans le cadre de la loi sur la biodiversité. Pourtant, grâce à ses 10 % de récifs coralliens au monde, la deuxième plus grande barrière de corail et le plus grand lagon mondial, la France pourrait être un acteur majeur dans la conservation des récifs coralliens. Conscient de cette richesse, en 1999, le pays affichait pourtant un désir de conserver ce patrimoine avec l’Initiative Française pour les Récifs Coralliens, un objectif désormais bafoué par les sénateurs.

Se disant anxieux de « ne pas contraindre le développement des économies locales », le Sénat a posé un amendement contre le projet de loi qui vise à la protection des récifs coralliens, ainsi les sénateurs consentent au dragage et à la destruction des coraux. Un tel amendement encouragera sûrement des projets comme en Guadeloupe où, pour l’agrandissement du port de Pointe-à-Pitre, 7 millions de m3 de coraux ont été réduits à néant. Un autre projet portuaire à Fort-de-France, en Martinique, a lui été entravé par les écologistes qui, après 3 ans de batailles juridiques, ont réussi à ce que les constructeurs se fournissent dans les carrières plutôt que dans les coraux pour faire des remblais. Or, avec cet amendement, les sénateurs endiguent les actions de défense pour la nature, défendant des intérêts économiques à court terme contre un écosystème indispensable qui génère des revenus d’environ 375 milliards dans le monde, chaque année.

Cependant, les coraux engendrent bien plus que des revenus économiques liés au tourisme ; couvrant moins de 0,2 % des océans, ils abritent 30% de la biodiversité marine. Bien plus générateurs de richesse étant vivant que comme remblais, ces récifs sont des nurseries et des garde-manger pour les poissons qui alimentent la pêche. De plus, si les scientifiques notent une bonne reprise du corail dans le milieu naturel, malgré qu’il s’agisse d’un processus très long, il reste essentiel de ne pas détruire les récifs déjà en danger par l’augmentation de la température de l’eau.

Et pourtant, les coraux qui subissent un blanchissement extrême n'ont ps besoin de cette prise de position pour être menacés de disparition (voir l'article de Sciences et Avenir).

13:24 Publié dans Biologie, Cnidaires, Environnement-Écologie, Limnologie-hydrobiologie, Pollution | Tags : sénat, coraux, dragage des coraux | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

15/02/2016

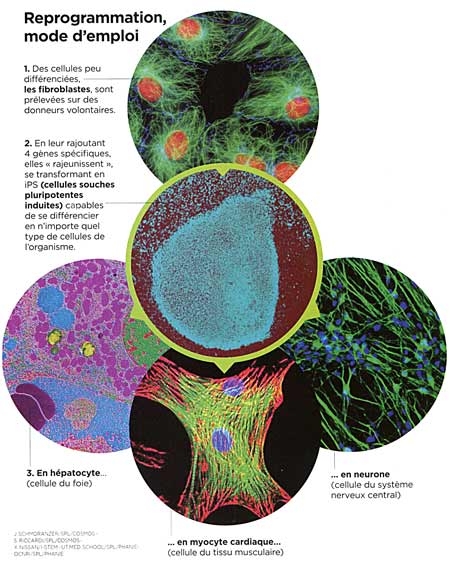

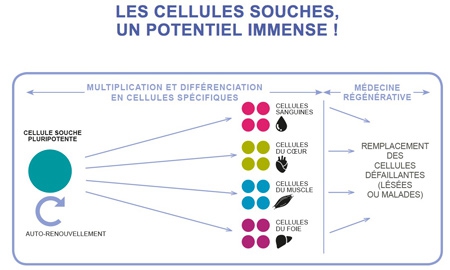

La fabrique de micro-organes humains

La fabrique de micro-organes humains

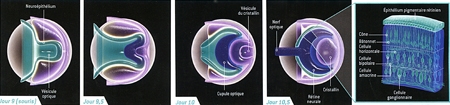

Une équipe viennoise de l’Institut de biologie moléculaire de l’Académie des sciences d’Autriche a réussi à cultiver in vitro, à partir de cellules souches humaines, un mini-cerveau de 4 mm dont l'architecture intérieure reproduit, en effet, certaines caractéristiques propres au cerveau humain.

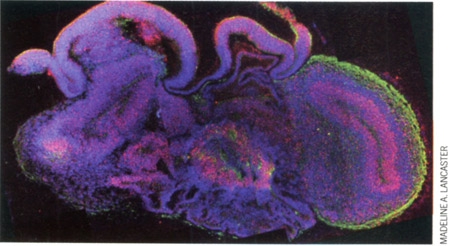

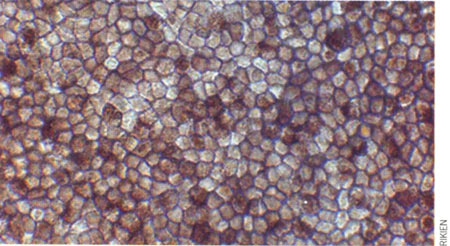

Coupe transversale d'un mini-cerveau

obtenu par culture de cellules souches

Ainsi, ces cellules sont parvenues, au bout de 20 à 30 jours, à reproduire des tissus ressemblant à un organe humain en récapitulant les mêmes processus que lors de la formation d’un embryon : elles se sont spontanément associées avant de se différencier puis de s’agencer au sein du tissu en formation.

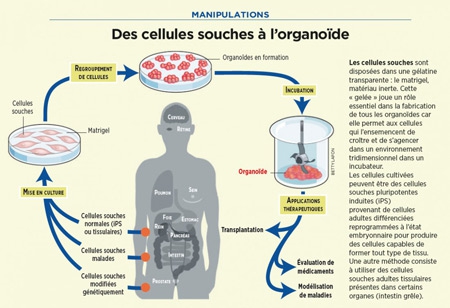

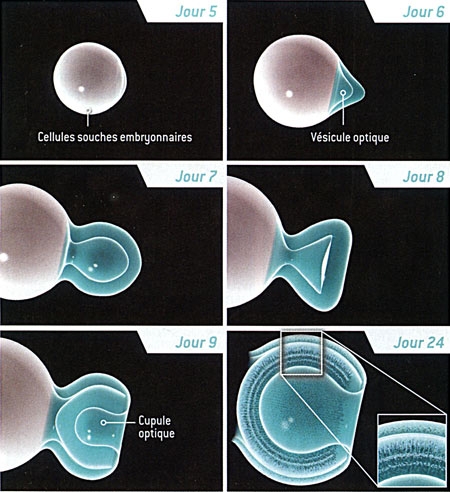

Des cellules souches à l'organoïde

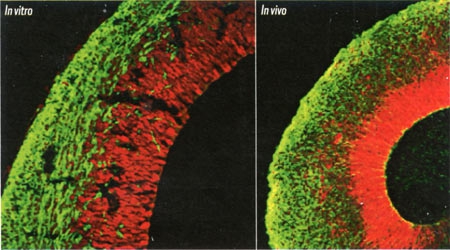

Cliquez sur l'infographie pour l'agrandir (©Betty Lafon / Sciences et Avenir)

Objectif de ces recherches : tester des médicaments, servir de modèles de maladies, notamment des cancers, ou être utilisés comme thérapie cellulaire.

Source : Gozlan M. (2016) La fabrique de micro-organes humains Sciences et Avenir n° 828 — février 2016, pp. 70-72.

15:12 Publié dans Actualité des Sciences, Biologie, Médecine, Sexualité-embryologie | Tags : cellules souches, cellule souche adulte, ips, culture organotypique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

09/01/2016

Cellules souches pluripotentes : une recette de fabrication qui fait polémique

Cellules souches pluripotentes :

Cellules souches pluripotentes :

une recette de fabrication qui fait polémique

"Une annonce à la limite du malhonnête". C'est en ces termes que Mathilde Girard, chargée de recherche en modélisation pathologique iPS à l'institut I-Stem à Evry, qualifie le communiqué de la prestigieuse École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). L'EPFL faisait savoir qu'une équipe de recherche était parvenue à produire des cellules souches pluripotentes induites (capables de se différencier en types de cellules qui composent un organisme adulte, exactement comme une cellule souche embryonnaire) en comprimant certaines cellules. Des travaux intéressants publiés dans la revue Nature materials mais dont l'annonce -"survendue", dixit Mathilde Girard - a soulevé un vent de critiques de la part de spécialistes francophones et anglophones des cellules souches.

Pour en savoir plus : Article de Lise Loumé sur le site de Sciences et Avenir.

17:42 Publié dans Biologie, Médecine | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

03/03/2015

Apparition des cellules eucaryotes (cellules à noyau) : une nouvelle hypothèse

Apparition des cellules eucaryotes (cellules à noyau) : une nouvelle hypothèse

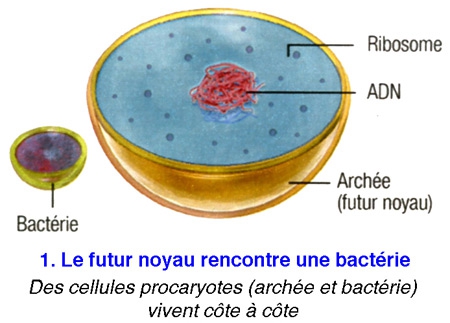

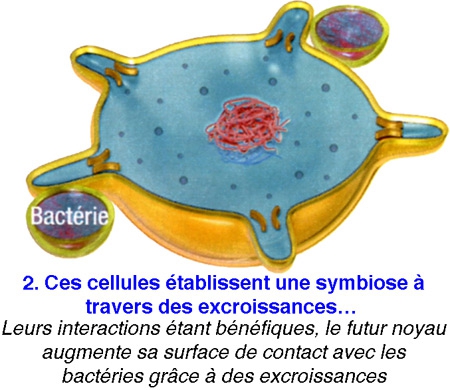

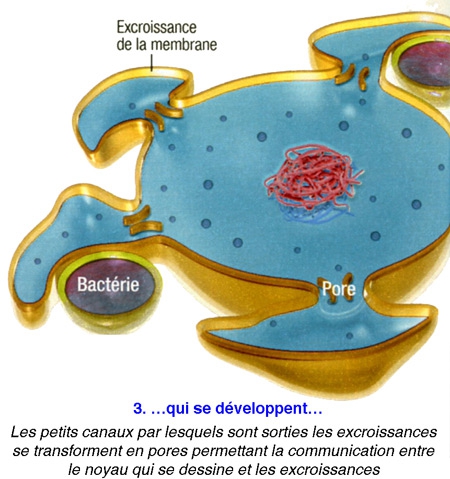

Unité fondamentale de la vie, la cellule est au cœur de toute la biologie.

Chaque organisme complexe (plantes, animaux, champignons) est constitué de cellules eucaryotes, les cellules avec un noyau et d'autres machines internes complexes utilisées pour remplir les fonctions d'un organisme a besoin pour rester en vie et en bonne santé. Par exemple l'organisme humain comprend 220 types différents de cellules eucaryotes qui, travaillent en groupes, contrôlent tout, de la pensée et de la locomotion à la reproduction et à la défense immunitaire.

Chacune de nos cellules est composée d'un noyau et d'un entrelacs de membranes dont les biologistes cherchent l'origine depuis près d'un siècle. Jusqu'ici l'idée prévalait qu'une cellule avait grossi puis créé son noyau. Mais des zones d'ombre subsistaient.

La théorie de l'endocytose, due à la scientifique américaine Lynn Margulis (1966), expliquait déjà l'origine des chloroplastes et des mitochondries comme des bactéries endosymbiotiques capturées par les cellules eucaryotes pour se fournir en de tels organites.

En octobre 2014, David Baum, spécialiste de l'évolution à l'université du Wisconsin (États-Unis) a proposé une hypothèse audacieuse, mais très plausible. Selon le scénario de David Baum, une cellule primordiale constituerait dès le début du processus le noyau, et c'est lui qui commanderait le développement d'un nouveau corps autour de lui. Autrement dit : au commencement serait le noyau, puis viendrait la cellule.

Si l'on reprend la chronologie de l'apparition de la vie sur la Terre, on note les étapes suivantes :

- 4,56 milliards d'années : formation de la Terre.

- 3,8 milliards d'années : apparition des premières cellules simples sans noyau, les procaryotes.

- Entre 2,7 et 1,8 milliards d'années : apparition des premières cellules avec noyau, les eucaryotes.

- 1,6 milliard d'années : premiers organismes pluricellulaires (algues).

- 635 millions d'années : premiers animaux.

Ainsi, l'origine de la cellule eucaryote est considérée comme l'un des événements évolutifs les plus critiques de l'histoire de la vie sur Terre. Sans cette apparition des cellules eucaryotes, notre planète serait un endroit très différent, peuplé entièrement par des procaryotes, des organismes unicellulaires comme les bactéries et les archées.

A priori, cette chronologie ne laisserait aucun doute. Au commencement étaient des cellules sans noyau (procaryotes). Puis, parmi ces cellules primordiales qui peuplaient notre planète à l'aube de la vie, il y a 2 milliards voire 3 milliards d'années, certaines audacieuses ont tenté... autre chose. De simples, celles-ci se sont engagées sur un nouveau chemin évolutif.

Après la sobre perfection des premières, elles ont ouvert l'ère de la subtile complexité des cellules à noyau (eucaryotes), dont nous descendons aujourd'hui en droite ligne.

Non qu'il y ait eu remplacement : les procaryotes sont encore là — ce sont les bactéries, les archées, qui pullulent toujours. Mais les eucaryotes allaient inventer la pluricellularité, le sexe.

L'apparition de ces cellules d'un nouveau type a été la plus grande révolution qu'ait connue la vie... Or, on ne sait rien de cette apparition. Ni quand ni comment ni avec qui elle s'est faite.

Ce qu'on sait, c'est que les procaryotes se sont munis d'une enveloppe cellulaire limitant un cytoplasme où se mêlent ADN, protéines et machineries cellulaires destinées à perpétuer la vie cellulaire. Alors que la cellule eucaryote est 10 à 100 fois plus grande et dotée d'une structure dûment compartimentée, avec un noyau central où s'insère l'ADN, tandis qu'autour se déploient un vaste entrelacs de membranes lié à la production de protéines, des mitochondries pour générer l'énergie, l'appareil de Golgi pour réguler le transport interne, un centrosome pour permettre la division cellulaire, etc.

Procaryotes, eucaryotes... Depuis qu'ils ont découvert cette dichotomie fondamentale, il y a près d'un siècle, la question taraude les scientifiques... Comment est-on passé de l'un à l'autre ? Comment est apparu le noyau dans les cellules ?

Poser ainsi la question, c'était déjà suggérer la réponse... De fait, tous les scénarios élaborés jusqu'ici sont basés sur la même trame : en l'occurrence : une cellule, sans doute une archée[1], aurait grossi en dilatant sa membrane externe,puis, à la fin de cette transformation, aurait projeté des replis internes afin de former en son centre le noyau et les complexes jeux de membranes qui l'entourent - les mitochondries étant d'anciennes bactéries avalées par leur hôte. Cela semblait logique.

La plupart des scientifiques conviennent donc que les cellules eucaryotes ont surgi à partir d'une relation symbiotique entre les bactéries et les archées.

Problème : on ne connaît pour l'heure aucun procaryote capable d'un tel trafic de membrane... Et il est difficile d'expliquer comment s'est mise en place l'organisation intracellulaire labyrinthique que l'on observe aujourd'hui.

Or, voici qu'un biologiste vient renverser toute l'histoire. Spécialiste de l'évolution à l'université du Wisconsin (États-Unis), David Baum affirme aujourd'hui que la cellule initiale — celle qui fit le grand saut pour devenir eucaryote — aurait, dès le début du processus, constitué le noyau, et c'est ce dernier qui aurait "piloté" le développement d'un nouveau corps autour de lui.

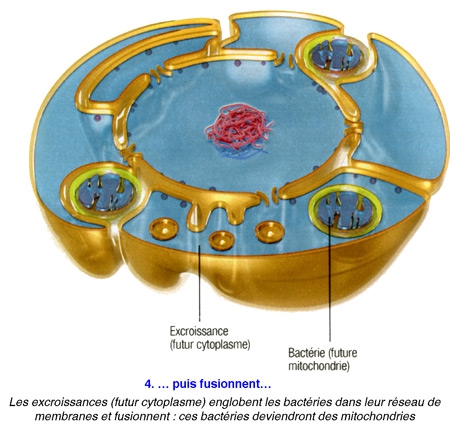

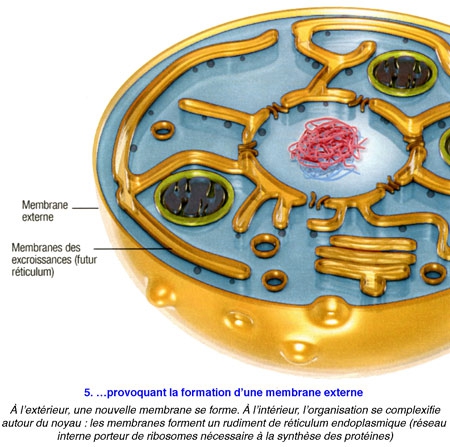

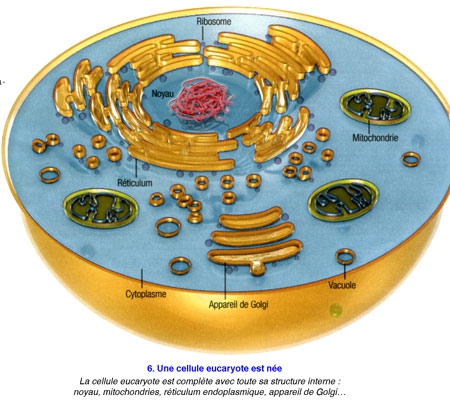

Ce scénario élaboré par David Baum en collaboration avec son cousin Buzz Baum, biologiste cellulaire à l'University Collège of London présenté pour la première fois fin 2014 a l'avantage d'expliquer, via un unique processus, l'origine si mystérieusedes enchevêtrements de membranes internes : ces derniers seraient les témoins de la naissance des eucaryotes. Connu comme la théorie "inside-out" de l'évolution de la cellule eucaryote, ce point de vue de de la complexification de la vie a été publié le 28 octobre 2014 dans la revue en libre accès BMC Biology. (voir infographie).

Infographie Science & Vie n° 1171 avril 2014

Si, dans la communauté scientifique, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce modèle, on s'entend pour souligner son audacieuse simplicité et l'intérêt des réflexions qu'elle suscite sur la dynamique des cellules, le vieillissement, l'apparition des cancers...

David Baum conduit actuellement une série d'analyses génétiques pour tester justement ses idées sur ce point. Quant à son cousin, il s'est lancé dans des expériences chez des eucaryotes et des archées. Tous deux ont une série de prédictions qu'ils voudraient tester pour que le mystère de la naissance de nos cellules soit enfin résolu.

Source :

Émilie Rauscher (2015).- Cellules eucaryotes : l'hypothèse que personne n'attendait. (Science & Vie n° 1171 avril 2015, pp.74-77).

[1] Les archées et les bactéries représentent deux des trois grands domaines de la vie. Le troisième étant constitué par les eucaryotes, des organismes composés des cellules eucaryotes plus complexes.

11:05 Publié dans Actualité des Sciences, Biologie | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

02/03/2015

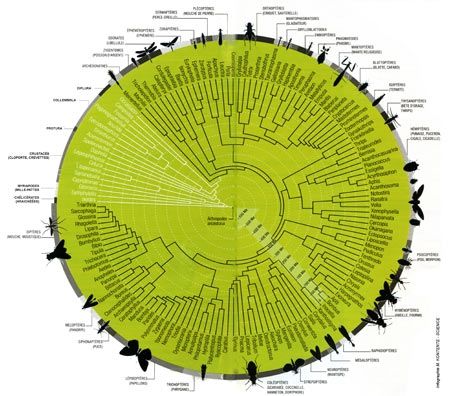

Arbre phylogénétique des Insectes

Arbre phylogénétique des Insectes

Arbre phylogénétique des Insectes

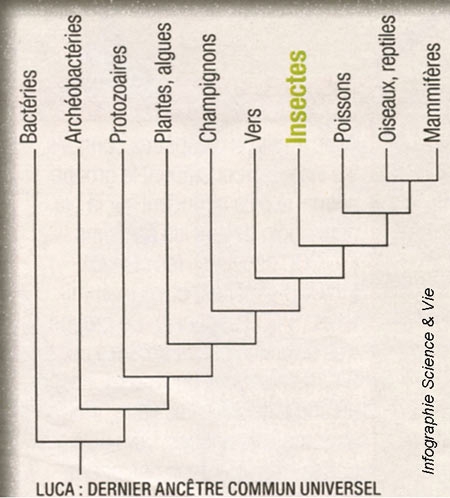

Les insectes : 600 familles, 29 ordres, plus d'un million d'espèces ! Il aura fallu une centaine de biologistes et de généticiens pour doter enfin les insectes d'un arbre généalogique précis… qui remonte à la conquête de la terre ferme, il y a 479 millions d'années.

Ainsi, les insectes constituent le groupe animal le plus abondant sur la planète - loin devant les poissons (30 000 espèces), les oiseaux (10 000 espèces) et les mammifères (5400 espèces). Ce groupe très diversifié est caractérisé par 6 pattes (ce sont des hexapodes) et un corps en trois parties : tête, thorax, abdomen. Les araignées et les mille-pattes n'en font donc pas partie.

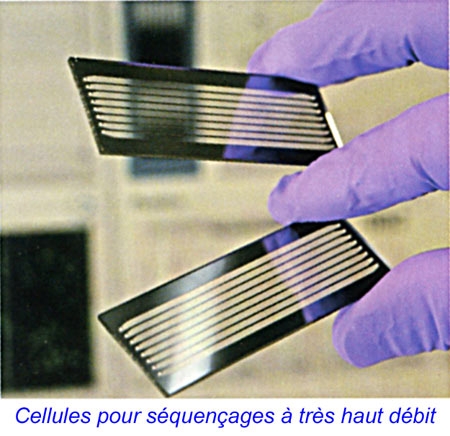

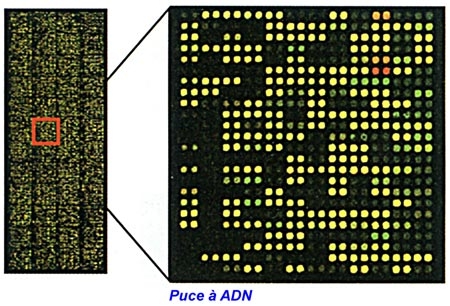

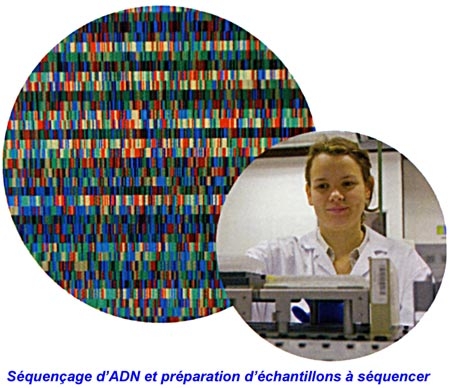

C'est une immense étude pluridisciplinaire d'une ampleur peu commune qui unit une centaine de biologistes moléculaires, bio-informaticiens, statisticiens, généticiens et paléontologues un travail considérable qui a permis la réalisation de cet arbre. 37 fossiles, complets uniquement, ont été étudiés. L'ADN de 103 espèces appartenant à tous les groupes connus a été analysé, et 1478 gènes codants pour une protéine selon les espèces ont été traqués dans les génomes de 12 espèces de référence représentant les familles les plus importantes : l'accumulation des différences d'une lignée à l'autre permettant d'évaluer leur lien de parenté.

Phylogenèse du monde vivant (Sciences & Vie)

Depuis le XVIIIe siècle et le premier classement du naturaliste Carl von Linné, les chercheurs essaient de comprendre leur organisation. Par esprit de synthèse, mais aussi parce que cela éclairerait l'évolution de tout le vivant tant blattes ou abeilles ont façonné les écosystèmes.

Dessiner cet arbre généalogique est un casse-tête : bien des familles ont vu leurs liens changer au fil des découvertes. D'où l'importance du nouvel arbre qui vient d'être publié. Réalisé par une centaine de chercheurs coordonnée par Bernhard Misof, du Centre de recherche sur la biodiversité moléculaire du Muséum Alexandre-Kœnig de Bonn (Allemagne), ce travail pluridisciplinaire est d'une ampleur inégalée. Surtout, comme le souligne André Nel, paléo-entomologiste au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, “il donne un nouveau point zéro sur la phylogénie et la reconstruction de l'histoire évolutive des insectes”. Et leur interminable généalogie est enfin dotée d'une ossature solide, avec des datations et des liens de parenté précis.

En utilisant un nombre considérable d'informations contenues dans la séquence génique d'insectes, l'équipe a construit un nouvel arbre phylogénétique montrant comment ces invertébrés ont évolué et les liens qui les unissent les uns aux autres. Cet arbre suggère que les insectes ont évolué il y a environ 479.000.000 d'années, à l'époque où les plantes ont colonisé la terre. Il montre aussi que les insectes sont très étroitement liés aux crustacés cavernicoles.

Les fossiles fournissent un ancrage et une datation physiques. L'arbre phylogénétique ainsi constitué est le fruit de ces deux types dedonnées.Les insectes représentent 80 % des animaux connus ; plus d'un million d'espèces recensées, organisées en 600 familles et 29 ordres. Ils ont colonisé tous les climats, tous les milieux, et ont été les premiers à le faire. C'est le seul groupe qui a traversé l'histoire de la vie sur la terre ferme depuis ses débuts il y a 500 millions d'années.

Les auteurs de l'étude, qui font partie d'un consortium international de travail sur le projet 1K Insectes Transcriptome Evolution (1KITE), ont commencé leur travail en 2011 avec l'aide d'une nouvelle technologie de séquençage afin de clarifier les relations entre insectes étudiées précédemment en utilisant des preuves morphologiques ou des ensembles de données moléculaires plus petites. Ils ont séquencé les transcriptomes de 103 espèces d'insectes distribuées dans tous les ordres d'insectes vivants. Ils ont également exploité des données précédemment publiées des séquences du génome entier de 14 espèces d'arthropodes, ainsi que du transcriptome de 27 espèces supplémentaires. Ils ont ensuite réduit leurs données génétiques pour 1478 gènes codant pour des protéines qui sont présentes dans toutes les espèces analysées.

En comparant les différences et les similitudes entre les séquences de ces gènes codant pour des protéines, ainsi que les séquences d'acides aminés des gènes codants, les chercheurs ont réussi à créer un arbre montrant les relations entre 144 genres d'insectes.

Les chercheurs ont également cherché à ancrer le calendrier de l'évolution des insectes en calibrant des points sur leur arbre à partir de l'âge de 37 espèces fossiles. Alors qu'on considérait que l'apparition des insectes fossiles remontait à 412.000.000 années, l'équipe a conclu que les insectes ont quitté le monde marin et colonisé l'environnement côtier il y a environ 479.000.000 années (donner ou prendre 30 millions d'années). Cela signifie que les insectes ont colonisé le milieu terrestre en même teps que les plantes. autour lorsque les plantes ont fait. “Pour moi, la concordance entre la colonisation des insectes des écosystèmes terrestres et les premières plantes est vraiment l'une des plus importantes découvertes”, commente Jakub Prokop, un entomologiste de l'Université Charles à Prague en République tchèque qui n'était pas impliqué dans l'étude.

L'article suggère également que les insectes ont quitté le milieu marin, il y a environ 406 millions d'années, soit plus de 80 millions d'années avant que les insectes ailés deviennent abondants dans les archives fossiles, et avant que les poux parasitaires se diversifient il y a 53 millions d'années, juste au moment de l'extinction des dinosaures. Il a déjà été soupçonné que ces animaux sont apparus en même temps que les dinosaures théropodes à plumes il y a 130 millions d'années, puis plus tard en marche pour les oiseaux et les mammifères.

Pour zoomer, cliquer sur le schéma

Selon Jakub Prokop, “Les résultats de ce travail sont immenses et seront largement adoptés dans les livres et les manuels entomologie générale et systématique”.

David Grimaldi, conservateur des insectes au Musée américain d'histoire naturelle à New York, souligne que la tendance générale des relations d'insectes dans l'arbre, à quelques exceptions près, renforce la conception de la façon dont les insectes sont liés les uns aux autres. “Il est assez étonnant de voir que, après combien de gigabases de données qu'ils ont que nous ne avons pas vraiment changé fondamentalement nos points de vue sur les relations entre insectes”.

Les résultats ont confirmé de nombreuses relations, avec toutefois quelques conclusions inattendues, D'après Grimaldi, ce qui est surprenant, mais plausible que l'ordre des Diplura (insectes primitifs aptères et aveugles) n'est pas regroupé avec un autre groupe d'invertébrés primitifs semblables, les Collemboles, mais constitue plutôt un groupe apparenté aux insectes. Constatation moins surprenante : les crustacés primitifs appelés Remipedia constituent un groupe parent non éteint proche des insectes.

Bernhard Misof, un co-auteur de l'étude, souligne que l'exploration de l'ensemble de données génétiques que son équipe a généré n'est pas terminée car les chercheurs n'ont pas utilisé toutes les données de séquence “Le principal objectif était de trier entre ce qui était plausible et robuste et ce qui devait être rejeté”, explique Bernhard Misof. “Nous fournissons un arbre qui constitue l'épine dorsale de l'arbre phylogénétique des insectes”.

Le schéma ci-dessous représente une vision modernisée de l'arbre phylogénétique de l'immense classe des insectes. À l'extérieur du cercle, sont notés les 29 ordres d'insectes (en noir) et leurs plus proches parents (en blanc), puis, à l'intérieur, les 146 genres les plus importants. Les branches de l'arbre et leurs nœuds montrent les relations entre ces groupes en remontant le fil de l'évolution jusqu'au centre, où se trouve l'ancêtre commun à tous ces arthropodes.

Pour zoomer, cliquer sur le schéma

Les recoupements moléculaires permettent d'estimer l'apparition des hexapodes, et donc des premiers ancêtres des insectes, à 479 millions d'années (Ordovicien), alors que se formaient à peine les premiers écosystèmes terrestres. Les insectes eux-mêmes ont émergé, il y a 440 millions d'années. Et leur succès ne s'est jamais démenti. Car quand on parle de 6 extinctions massives des animaux, eux n'en ont connu que... 3 moyennes ! Un tour de force qui repose sur trois inventions, désormais mieux datées.

TROIS INVENTIONS MIEUX DATÉES

- Le vol d'abord, que les aïeux des libellules sont les premiers à maîtriser il y a 406 millions d'années (Dévonien), alors que les écosystèmes commencent à se développer.

- La métamorphose ensuite, qui, à l'instar de l'asticot devenant mouche, bouleverse la morphologie de l'animal à maturité. Elle serait primitivement apparue il y a 3 millions d'années (Carbonifère) chez les holométaboles, pour vraiment se répandre au Crétacé.

- Enfin, dernier coup de génie : la pollinisation et la coévolution avec les plantes à fleurs qui vont accompagner l'explosion des hyménoptères (abeilles), diptères (mouches) et lépidoptères (papillons) au Crétacé.

Le nouveau tracé du parcours évolutif des insectes permet aussi de mieux cerner leurs ancêtres communs. Éphémères et libellules auraient ainsi eu un seul et même parent il y a 360 millions d'années. Quant aux poux et autres parasites, la polémique est relancée : ils ne seraient pas nés, il y a 150 millions, mais depuis 50 millions d'années.

Les chercheurs ne comptent pas s'arrêter là. Avec encore plusieurs millions d'espèces à| découvrir, ce nouvel arbre sera un outil incontournable.

Sources :

É. Rauscher (2015).- Insectes, leur folle diversité enfin mise en ordre Science & Vie, n° 1170 mars 2015, pp. 84-93) article illustré de magnifiques clichés en microscopique électronique à balayage de différents insectes. http://www.science-et-vie.com

À découvrir : les collections du MNHN.

B. Misof et al., “ Phylogenomics resolves the timing and pattern of insect evolution,” Science, 346:763-67, 2014.

À consulter :

> Une présentation de leur travail par plusieurs chercheurs chez The Scientist :

http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/413...

> Le site du projet 1Kite « 1000 génomes Insectes Transcriptome Evolution » :

Site sur lequel on peut aussi trouver une vidéo qui retrace l’évolution des premiers insectes sur terre (en anglais) :

http://www.1kite.org/news.html

> Un dossier en ligne de l’université Berkeley qui permet de replacer l’évolution des insectes dans celle de la planète (en anglais) :

http://nature.berkeley.edu/~oboyski67/download/UCSC.pdf

À lire

> Le Guide critique de l’évolution (éditions Belin, 576 pages, 36 €), sous la direction de Guillaume Lecointre (MNHN) :

http://www.editions-belin.com/ewb_pages/f/fiche-article-g...p

> Et son compagnon indispensable, La Classification phylogénétique du vivant, toujours aux éditions Belin (560 pages, 43 €), par Guillaume Lecointre et Hervé Le Guyader :

http://www.editions-belin.com/ewb_pages/f/fiche-article-l...

> En France, le Muséum national d’histoire naturelle possède une belle collection d’insectes, y compris fossiles :

http://www.mnhn.fr/fr/collections/ensembles-collections/p...

18:14 Publié dans Biologie, Insectes, Invertébrés | Tags : insectes, phylogénie, phylogenèse, arbre phylogénétique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

25/11/2014

La Grande Galerie de l'Évolution fête ses vingt ans

10:59 Publié dans Actualité des Sciences, Biologie | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

09/05/2014

Courbet et les phanères

COURBET et les PHANÈRES

par Claude Roland Marchand

Professeur honoraire des Universités

C’est en examinant de près avec l’œil du biologiste que j’ai découvert, dans quelques tableaux de Gustave Courbet des détails singuliers qui méritent des commentaires sinon des interrogations.

Sur plusieurs tableaux connus j’ai relevé une représentation très subjective des phanères portés par les mammifères et les oiseaux. Je précise qu’on appelle phanères ces productions cutanées des vertébrés : poils, cheveux, plumes, cornes, bois, griffes, sabots… Je ne m’attarderai pas sur les poils pubiens, d’autres l’ont fait avant moi et mieux que moi ; encore que, la polémique sur L’Origine du Monde ne soit pas close en ce début d’année 2014 ! Courbet n’en finit pas de défrayer la chronique, de se dérober et de dissimuler ses mystères… Il convoque, il provoque et va jusqu’à choquer sciemment.

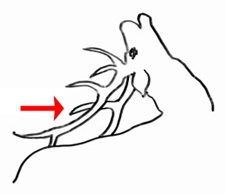

Le cerf dans « l’Hallali »

Sans m’attarder sur la symbolique du tableau, et sur l’artificialité de la mise en scène (saison, région, cavalier, chiens, neige…), j’ai porté mon regard sur les bois du cervidé. Bel animal à l’agonie orné de bois magnifiques. Tous les andouillers sont bien orientés, sauf un : il est courbé vers l’avant, sur la ramure gauche. J’ai observé de nombreux trophées, dans les musées, sur les gravures mais aucun ne présente une telle disposition des cors. Le cerf de ce tableau est une exception, une rareté. Et cet andouiller ainsi orienté représente peut-être une menace, un avertissement « Ne me touchez pas ! » Courbet ne l’a pas peint sans arrière-pensée. On sait qu’il s’est projeté dans ses mises en scène ; et ce cerf à l’agonie est une métaphore du lynchage médiatique auquel il a été confronté lors de plusieurs salons. Mais l’animal cache une arme redoutable qui peut blesser si on s’approche trop près de sa tête.

Ces schémas A et B nous montrent de beaux bois où les premiers andouillers sont tous courbés vers l’arrière. D’après Beaumont et Cassier (1987)

Ce que Courbet nous propose

Ne serait-ce pas mieux ainsi ? (croquis C. R. Marchand)

Un cerf du Musée de la chasse me donne raison ! © C. R. Marchand

Le chevreuil dans « la Curée »

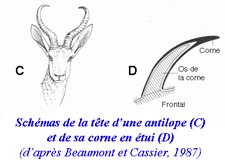

De toute évidence, l'animal peint par Courbet n’est pas un cervidé : il s'agit d'un bovidé, en l'occurrence d'une antilope. Un cervidé perd ses bois (c’est de l’os) et les renouvelle chaque année. Le bovidé (comme la vache) a des cornes (en kératine) creuses et pérennes.

La légende du tableau de Courbet précise : « La Curée. Chasse au chevreuil dans les forêts du Grand Jura ». Pourquoi a-til fait cette annonce, lui, le chasseur, qui a abattu de nombreux chevreuils ? Où s’est-il procuré cette antilope, qu’il a pendue dans son atelier parisien ? Chez son boucher ? Au Jardin des Plantes ? Mystère… En fait, il ne s’est pas trompé ; il veut nous tromper. Et il souhaite qu’on lui fasse des objections. Bovidé ou cervidé, peu importe. C’est l’animal mort qui retient son attention, et force la nôtre. Ce qui est surprenant c’est que cette bizarrerie, ce contre-sens zoologique, n’ait pas été plus souvent relevé et commenté.

Décidément, ce tableau composite (en cinq morceaux !), étrange, nous interpelle et nous met mal à l’aise. Le chasseur songe, le cor sonne, les chiens se repaissent de sang, la forêt abrite la mort. Cette scène insolite : il n’y a qu’un chasseur ; c’est une chasse à courre achevée par une scène singulière, incongrue pour des chasseurs jurassiens chevronnés. La curée était rare en Franche-Comté et elle l’est toujours, sauf si on a vraiment imposé et respecté le protocole de la vénerie. Où Courbet est-il allé chercher cette scène ? À qui s’adresse-t-il ? À des Parisiens ou à des Francs-Comtois ?

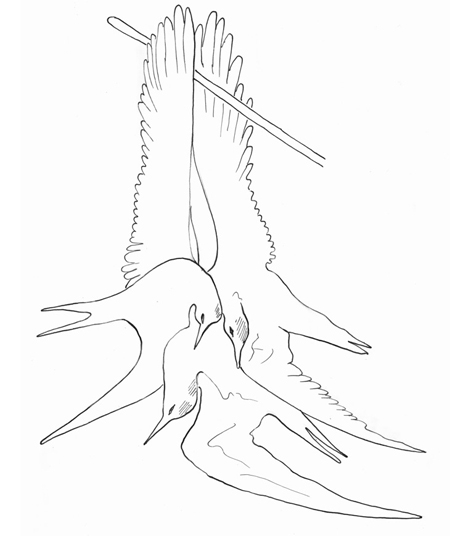

Les mouettes (1867)

Ce tableau peint lors de son séjour en Normandie, présente une fille qui a un peu les traits de Jo l’Irlandaise, et qui transporte trois volatiles marins appelés « Mouettes ». Ce que nous contestons pour de nombreuses raisons.

Voici « Les Mouettes » dans « La fille aux Mouettes » 1867.

(croquis C. R. Marchand sur calque)

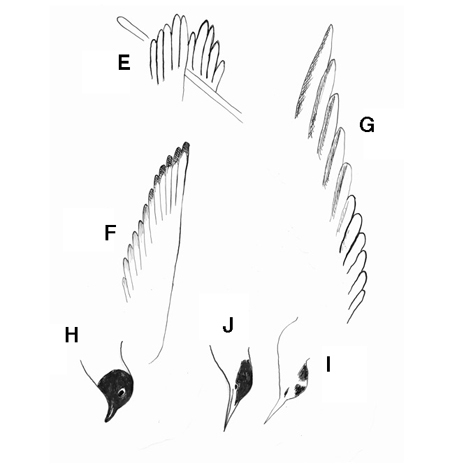

Examinons les plumes de ces oiseaux marins : leurs queues et leurs ailes falciformes ne sont pas des queues de mouettes, mais sont plutôt des queues de Sternes (caugek ?).

Comparaison des queues de Mouette (à gauche) et de Sterne (à droite)(croquis Marchand)

E : les extrémités « digitées » des ailes du tableau de Courbet. F : aile d’une vraie Mouette. G : aile d’une vraie Sterne. H : tête d’une Mouette en été. I : tête de la Mouette du tableau. J : tête d’une vraie Sterne. (croquis de C. R. Marchand)

Courbet le réaliste, ne traduit pas la réalité. Ou ne veut pas l’exprimer. Sont-ce les oiseaux qui importent dans ce tableau, ou est-ce la porteuse des trophées ? Oiseaux libres fauchés dans leur vol et pendus à un bâton, exprimant un rêve brisé ? Une fille volage qui afficherait ostensiblement son tableau de chasse ? Et cette sorte d’imprécation verticale des deux ailes disposées comme deux mains qui saisissent le bâton ?

On se perd en conjectures. Mais ce tableau n’est pas innocent : le peintre nous convoque et pourrait bien être lui-même, l’une de ces fausses mouettes mortellement et irréversiblement blessée.

Une étrange chevelure

Si l’on regarde attentivement l’une des versions du portrait de Jo, la Belle Irlandaise, on peut deviner, dans la chevelure tissée par la main droite, le visage de quelqu’un, ou de quelqu’une. Illusion volontaire, ou hasard du coup de pinceau. Je pose la question.

Courbet a-t-il voulu exprimer ce qu’une main de femme peut emmêler ou démêler ? Est-ce lui, ou un concurrent dans la conquête de la dame ? Est-on avant ou après une défaite amoureuse ? Mystère…

Courbet serait-il lui-même un phanère ?

Ma question peut sembler provocatrice, péjorative, mais je persiste à penser que « Le Chêne de Flagey » héberge, contient, absorbe Courbet.

Examinons l’ombre blanche à droite du tronc. Faisons une copie réduite de l’artiste à Ste-Pélagie, ou de sa photo en pied. Faisons-la glisser sur le tronc ; si la réduction est réussie on voit que la silhouette adossée du peintre se pose exactement à la place des taches de lumière. (cf montage ci-dessous).

Non seulement Courbet y affiche son enracinement, mais il est lui-même l’écorce du chêne. Il est en quelque sorte une émanation du cambium, du liber (liberté ?), l’équivalent d’un phanère végétal si l’on veut bien oser l’analogie jusqu’au bout.

Courbet n’est-il pas lui-même et le double, le fantôme de Vercingétorix ?

Bien ancré dans le sol, accolé au tronc, encore vivant ou déjà mort ?

Même attitude dans La Curée. Mêmes intentions ?

Conclusions

Je pense que cet exposé partial ne sera pas du goût des admirateurs du peintre d’Ornans. J’ai conscience des faiblesses, des limites de mes remarques et de l’audace qui m’a animé pour oser les écrire.

C’est Courbet qui l’a voulu. Et il serait ravi de savoir qu’on découvre une ou deux de ses intentions cachées (j’en aurais d’autres à mentionner…), ou qu’on lui fasse exprimer des sentiments qu’il n’avait peut-être jamais éprouvés ou jamais mis en scène.

Il n’y a pas de tableau banal et muet chez Courbet. Il y parle sans cesse de lui, de ses doutes, de ses désirs, de ses fantasmes parfois.

Moi, en tant que biologiste, j’ai mis ma loupe sur des bizarreries et j’aimerais bien que quelqu’un m’éclaire. Je me sentirais moins seul et moins présomptueux.

Merci Gustave de m’avoir occupé l’esprit souvent et de m’avoir fait douter…

On ne touche pas à Courbet dit-on ; moi, il me touche et ces quelques lignes ont pour prétention de le prouver.

Claude-Roland MARCHAND

Serre les Sapins le 7 mai 2014.

16:04 Publié dans Art et Nature, Biologie | Tags : gustave courbet, cerf, chevreuil, antilope, bois de cerf, bopis de chevreuil, corne d'antilope, artiste peintre | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

26/12/2013

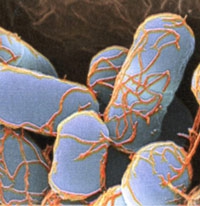

Cancer : Bactéries intestinales en renfort de la chimiothérapie

Quand les bactéries intestinales viennent en renfort de la chimiothérapie

(Article mis à jour le 5 septembre 2014)

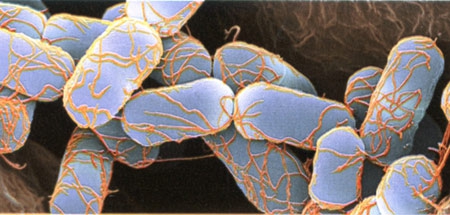

Appelé autrefois "flore microbienne", le microbiote est l'ensemble des microbes (bactéries et champignons essentiellement) qui peuplent notre corps. Ces micro-organismes vivent avec nous, logés à la surface de la peau, dans les cavités buccale et vaginale, et surtout dans notre intestin : celui-ci contient 100 000 milliards de bactéries - soit 10 fois le nombre de nos propres cellules - et leur masse avoisine les deux kilogrammes chez l'adulte !

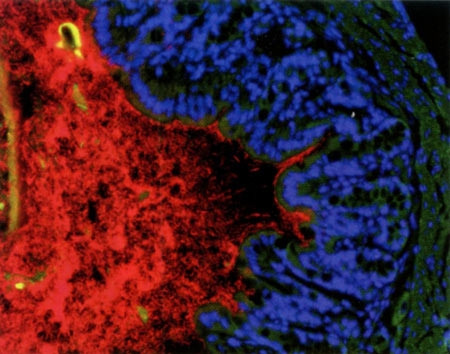

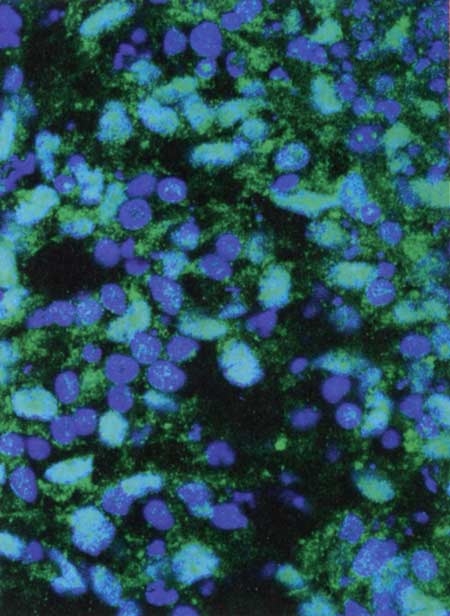

Les bactéries du microbiote apparaissent en rouge

contre la paroi du colon (bleu et vert) © Institut Pasteur

Ce microbiote intestinal est aujourd'hui considéré comme un véritable organe, avec une activité métabolique égale à celle du foie car les espèces bactériennes qui le composent exercent des fonctions cruciales pour notre santé comme l’élimination des substances étrangères à l’organisme (et potentiellement toxiques) ou le maintien à distance de pathogènes qui nous contaminent. Elles assurent également la dégradation des aliments ingérés pour une meilleure absorption intestinale et un métabolisme optimal. Ces milliards de bactéries colonisent l’intestin dès la naissance et jouent un rôle-clef dans la maturation des défenses immunitaires.

Les espèces bactériennes qui composent le microbiote intestinal diffèrent toutefois d'un individu à l'autre et la présence ou l'absence de telle ou telle bactérie semble influencer la survenue de certaines maladies ou au contraire nous protéger. Il nous permet de digérer les sucres complexes et les fibres, intervient dans la biosynthèse des vitamines ou encore dans la détoxification de certaines substances de l'alimentation, et il forme une barrière protectrice contre les pathogènes. Il comprend environ 1000 espèces de bactéries et sa composition varie d'un individu à l'autre. Chacun d'entre nous a donc son propre microbiote intestinal, constitué dans les premières années de la vie à partir des bactéries de notre environnement : seul un tiers des bactéries intestinales est commun à tous.

Ce microbiote intestinal joue un rôle crucial dans le développement du système immunitaire et, sans doute, dans une large gamme de maladies : l'obésité, la résistance à l'insuline et diverses maladies inflammatoires de l'intestin (maladie de Crohn, rectocolite hémorragique...) peuvent résulter d'un déséquilibre du microbiote intestinal. Plus étonnant : il pourrait intervenir dans certaines pathologies de l'humeur comme la dépression. De plus en plus d'études montrent en effet que nos bactéries intestinales envoient des signaux au cerveau et semblent ainsi capables d'influencer le comportement.

Une recherche menée conjointement par des chercheurs de Gustave Roussy, de l'Inserm, de l’Institut Pasteur et de l'Inra a permis une découverte assez étonnante sur la façon dont les traitements de chimiothérapie anticancéreuse agissent plus efficacement grâce à l'aide du microbiote intestinal. Les chercheurs viennent en effet de démontrer que l’efficacité d'une des molécules les plus utilisées en chimiothérapie, repose en partie sur sa capacité à entraîner le passage de certaines bactéries de la flore intestinale vers la circulation sanguine et les ganglions. Une fois dans les ganglions lymphatiques, ces bactéries stimulent de nouvelles défenses immunitaires qui iront aider l'organisme à combattre encore mieux la tumeur cancéreuse.

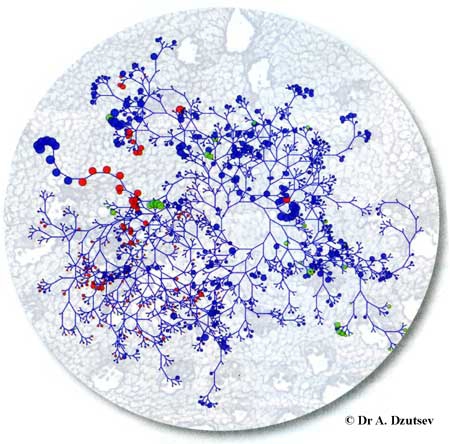

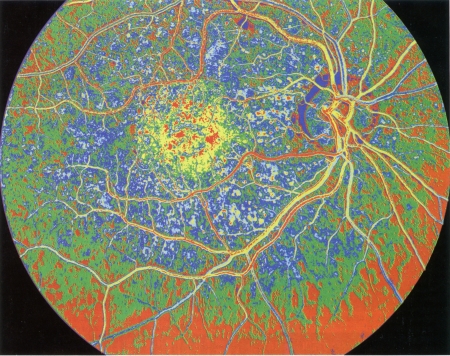

Arbre phylogénétique bactérien sur fond de muqueuse du côlon d'une souris. La taille des cercles renseigne sur l'importance des populations bactériennes du microbiote. Les points rouges correspondent aux bactéries renforçant l'action d'une immunothérapie anticancéreuse, les verts à celles inhibant la réponse à une chimiothérapie.

Dans le domaine du cancer, l’équipe française* dirigée par le Pr Laurence Zitvogel, à l’Institut Gustave Roussy et directrice de l'Unité Inserm 1015 "Immunologie des tumeurs et immunothérapie", en collaboration étroite avec l’Institut Pasteur (Dr Ivo Gomperts Boneca, Unité "Biologie et génétique de la paroi bactérienne") et des chercheurs de l’INRA (Dr Patricia Lepage et Dr Joël Doré, Unité Micalis "Microbiologie de l'Alimentation au service de la Santé"), vient d'apporter la preuve que la flore intestinale stimule les réponses immunitaires d'un individu pour combattre un cancer lors d'une chimiothérapie.

*Équipe française dirigée par le Pr Laurence Zitvogel, à l'Institut Gustave-Roussy, directrice de l'Unité Inserm 1015 "Immunologie des tumeurs et immunothérapie", en collaboration étroite avec l'Institut Pasteur (Dr Ivo Gomperts Boneca, Unité "Biologie et génétique de la paroi bactérienne") et des chercheurs de l'INRA (Dr Patricia Lepage et Dr Joël Doré), Unité "Microbiologie de l'Alimentation au Service de la Santé Humaine".

Le cyclophosphamide est l’un des médicaments les plus utilisés en chimiothérapie. Comme tout traitement, il entraîne cependant des effets secondaires (inflammation des muqueuses etc.) et perturbe l'équilibre normal du microbiote intestinal. Chez la souris, l'équipe a démontré que le cyclophosphamide modifie la composition du microbiote dans l'intestin grêle et induit la translocation de certaines espèces de bactéries Gram-positives dans les organes lymphoïdes secondaires. Là, ces bactéries stimulent la production d'un sous-ensemble spécifique de "pathogène" T helper(17)" pTH17 cellules mémoire et des réponses immunitaires Th1. La synergie entre le microbiote et le cyclophosphamide débute lorsque le médicament facilite le passage à travers la barrière intestinale des bactéries Gram+ qui vont se retrouver dans la circulation sanguine et les ganglions lymphatiques. Ces bactéries sont considérées comme néfastes et l'organisme déclenche une réponse immunitaire. Une fois dans les ganglions lymphatiques, elles stimulent la production de globules blancs pTH17 qui vont agir comme de nouvelles défenses immunitaires et aider l'organisme à lutter contre la tumeur cancéreuse. "Cette réaction en chaîne, effet secondaire du traitement, va s'avérer en réalité très utile" explique Laurence Zitvogel. "De façon surprenante, la réponse immunitaire dirigée contre ces bactéries va aider le patient à lutter encore mieux contre sa tumeur en stimulant de nouvelles défenses immunitaires."

En détails, l'immunisation anti-bactérienne aboutit au recrutement de lymphocytes effecteurs différents de ceux mobilisés par la chimiothérapie. Leur rôle consiste à aider les lymphocytes anti-tumoraux à endiguer la croissance de tumeurs.

A contrario, des souris dépourvues de tout germe intestinal ou préalablement traitées par des antibiotiques dirigés contre les bactéries Gram+ se révèlent incapables de produire les précieuses cellules pTH17 antitumorales. De plus, leur tumeur est devenue résistante au cyclophosphamide. La situation est toutefois réversible : lorsque les sourisreçoivent une perfusion intraveineuse de pTH17, le médicament retrouve son efficacité antitumorale.

Les chercheurs suggèrent également que certains antibiotiques utilisés au cours d’une chimiothérapie pourraient détruire ces bactéries Gram+ et annuler ainsi leur effet bénéfique. "Maintenant que ces bactéries bénéfiques potentialisant la réponse immunitaire anti-tumorale ont été identifiées, on devrait réussir rapidement à en fournir plus à l'organisme, notamment via des pro- ou pré-biotiques et/ou une alimentation spécifique" conclut la chercheuse.

Ces travaux ont bénéficié du soutien de la Ligue nationale contre le cancer, de l'Institut national du cancer (INCa) (SIRIC SOCRATES) et du LABEX Onco-Immunologie.

Remarque :

Le cyclophosphamide n'est pas le seul traitement à profiter d'un microbiote intestinal performant. Le même numéro de Science fait ainsi part du travail d'une équipe américaine qui aboutit à des conclusions très proches : certains antibiotiques diminueraient l'action de la chimiothérapie.

Parallèlement au travail des chercheurs français, Elizabeth Pennisi, Noriho Lida et al, de l'Institut national du cancer (Frederick, États-Unis), montrent que le microbiote intestinal renforce les effets d'autres traitements anticancéreux, à savoir une immunothérapie ou une chimiothérapie par oxaliplatine (un autre médicament anticancéreux). Ici aussi, comme dans l'étude française, l'efficacité du traitement antitumoral a chuté drastiquement chez des souris débarrassées de leur flore bactérienne intestinale.

Même si ces deux études ont été menées sur la souris, il est vraisemblable que leurs résultats puissent être un jour applicables à l'être humain. Ils suggèrent en tout cas que certains antibiotiques pourraient diminuer l'efficacité d'une chimiothérapie antitumorale mais également qu'une supplémentation en pro- ou pré-biotiques, voire une alimentation spécifique, pourrait renforcer l'action du traitement.

Sources :

Laurence Zitvogel et al (2013). - The Intestinal Microbiota Modulates the Anticancer Immune Effects of Cyclophosphamide, Science22 November 2013, vol 342 n° 6161 pp. 971-976.

Elizabeth Pennisi et al (2013). - Cancer Therapies Use a Little Help From Microbial Friends, Science 22 November 2013 Vol. 342 n° 6161 p. 921.

Marc Gozlan (2013). - La flore intestinale en renfort de la chimiothérapie, Sciences et Avenir, janvier 2014 n° 803, p. 70.

Qu'est-ce que le microbiote ? Lettre de l'Institut Pasteur, septembre 2014 n° 86 p. 9.

11:55 Publié dans Actualité des Sciences, Biologie, Médecine | Tags : cancer, chimiothérapie, microbiote intestinal, flore intestinale | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

04/11/2013

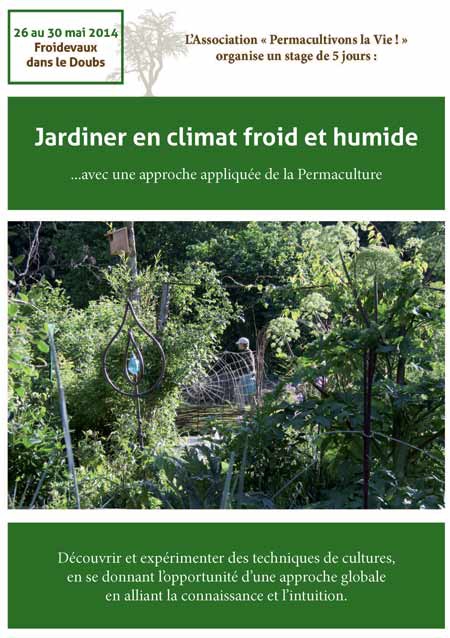

Stage de permaculture à Froidevaux

Stage de permaculture à Froidevaux

Ce stage de permaculture est co-organisé par une nouvelle association créée pour l'occasion (en fait le potager d'une curieuse avec quelques amis) et Bernard Alonso, permaculteur canadien qui est déjà venu à Besançon en 2012.

La permaculture est un ensemble de pratiques et de modes de pensée visant à créer une production agricole soutenable, très économe en énergie (travail manuel et mécanique, carburant...) et respectueuse des êtres vivants et de leurs relations réciproques. Elle vise à créer un écosystème productif en nourriture ainsi qu'en d'autres ressources utiles, tout en laissant à la nature "sauvage" le plus de place possible.

Elle utilise des notions d'écologie, de paysagisme, d'agriculture biologique, de biomimétisme, d'éthique, de philosophie et de pédologie. La permaculture invite à mettre ces aspects théoriques en relation avec les observations réalisées sur le terrain.

La base de la permaculture n'est pas uniquement d'analyser les éléments constitutifs d'un système individuellement, mais aussi de prendre en compte leurs interactions, dans le but de produire une compréhension de l'écosystème dans l'optique d'une utilisation par l'Homme.

08:13 Publié dans Biologie, Botanique, Environnement-Écologie, Nature & philosophie, Nature et santé | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

03/11/2013

Vidéo : l'ourse Hvala et ses deux oursons

Une vidéo exceptionnelle de l'ourse Hvala et ses deux oursons de l'année

C'est probablement la plus belle vidéo depuis les derniers lâchers d'ours en 2006 dans les Pyrénées : l'ourse Hvala et ses deux oursons nés en 2013 filmés en plein jour près d'un arbre équipé d'une caméra automatique du réseau Ours brun.

Des images exceptionnelles qui répondent d'elles-mêmes aux démagogues qui présentent le retour de l'ours comme un échec ...

08:01 Publié dans Biologie, Environnement-Écologie, Mammifères | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

02/11/2013

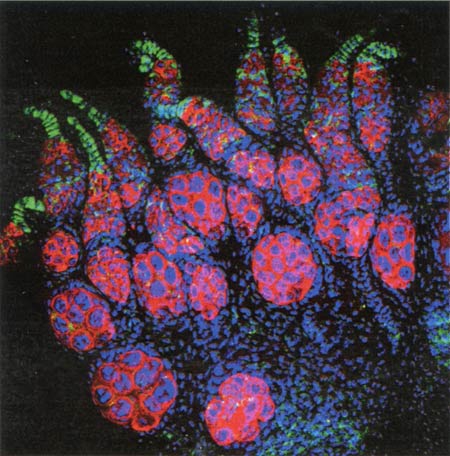

Le premier cerveau éprouvette

Le premier cerveau éprouvette

par Aude Rambaud

(Science & Vie n° 1154, novembre 2013, pp. 92-95)

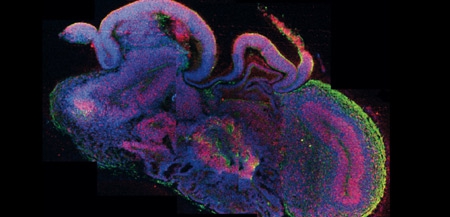

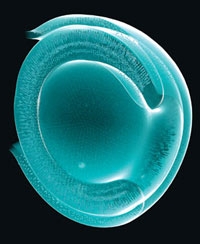

À première vue, ce n'est qu'un petit amas de cellules. Une sphère d'à peine 4 millimètres de diamètre, maintenue en suspension dans un liquide transparent. Rien, dans l'apparente insignifiance de cet objet biologique, ne laisse présager son importance. Et pourtant ! Prévenu de sa véritable nature, l'observateur ressent une indicible émotion. Car ce qu'il a sous les yeux, flottant dans une petite boîte, n'est ni plus ni moins que le tout premier embryon de cerveau humain cultivé en laboratoire. Une réplique vivante du futur organe de la pensée, comme il se présente chez un fœtus d'un peu plus de deux mois. Un choc ! Un choc et... une incroyable prouesse, que l'on doit aux chercheurs de l'Institut de biotechnologie moléculaire de Vienne (Autriche).

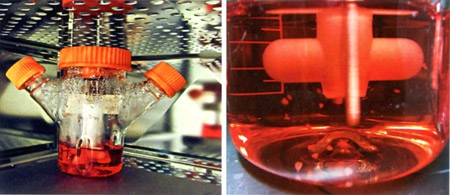

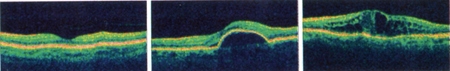

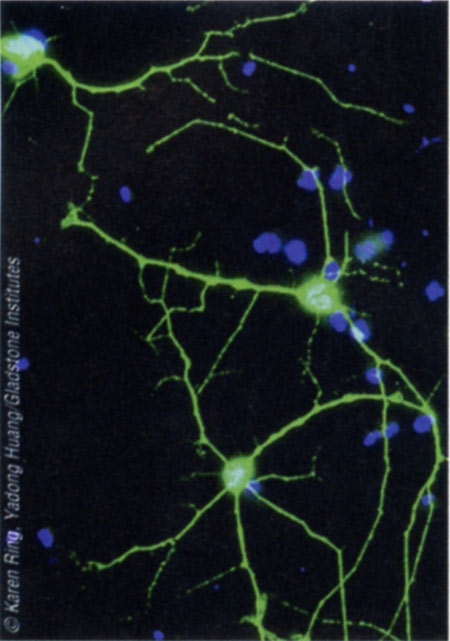

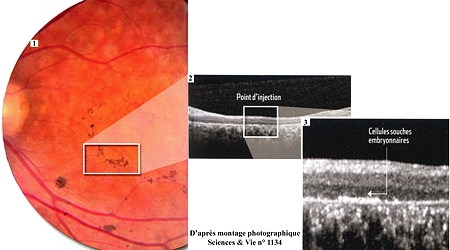

Encapsulés dans des microbilles de gel nutritif (à droite) placées en suspension dans un incubateur (à gauche), des amas de cellules souches ont donné naissance à un embryon de cerveau humain (ci-dessous, en coupe)

À l'origine de cet exploit, il y a les dernières découvertes en matière de cellules souches, ces cellules capables de donner naissance à tout type de tissu ou d'organe, et dont les potentialités ne laissent d'impressionner. Ainsi, à partir de quelques cellules de peau prélevées sur un donneur et génétiquement "reprogrammées" au stade de cellules souches, les chercheurs ont obtenu, deux mois et demi plus tard, la réplique quasi parfaite du cerveau du donneur... tel qu'il devait être aux prémices de son développement embryonnaire, après neuf semaines de gestation. "C'est un travail magnifique", commente, admiratif, Étienne Hirsch, directeur adjoint du Centre de recherche de l'institut du cerveau et de la moelle épinière (Paris). Pas de doute, la "fabrication" in vitro de l'organe le plus complexe du corps humain, même à un stade primaire, repousse les frontières du possible. En même temps qu'elle interroge les limites de la culture d'organes.

Des matrices pour organes

Le pari fou des chercheurs autrichiens n'était pourtant pas gagné d'avance. Certes, depuis le milieu des années 2000, les biologistes maîtrisent de mieux en mieux les cellules souches. Ils savent guider leur transformation, par des techniques de mise en culture, pour qu'elles donnent toutes les sortes de lignées cellulaires qui composent un être humain : cellules cardiaques, musculaires, pancréatiques... ou même neuronales. Mais sans support "physique", les cellules souches se bornent à former de simples tapis biologiques. Dans le même temps, d'autres équipes ont donc mis au point des matrices, sortes de charpentes pour culture cellulaire en trois dimensions, qui ont déjà permis de faire pousser in vitro des copies plus ou moins parfaites d'organes, comme la vessie, les vaisseaux sanguins ou le foie.

Presque comme un vrai !

Étant donné sa complexité, le cerveau restait toutefois hors de portée. Principale difficulté ? Il est constitué de neurones aux formes différentes et de cellules de soutien (cellules gliales) qui s'imbriquent les unes dans les autres. Un puzzle d'une précision telle qu'il semblait impossible à reproduire. "Les précédentes tentatives avaient abouti à des ensembles de neurones de même type. Cette fois, nous avons un véritable petit organe en développement, présentant tous les aspects d'un cerveau in vivo, malgré une organisation un peu anarchique ", estimait Jürgen Knoblich, auteur des travaux, lors de la présentation des résultats.

Le cortex embryonnaire a une structure identique in vivo (à droite) et in vitro (à gauche), même si l'organisation des cellules y est anarchique

Le secret ? Il ne réside pas dans le matériel biologique utilisé. En effet, les chercheurs autrichiens s'en sont tenus aux cellules souches classiquement obtenues. Lesquelles, mises en culture, se sont notamment différenciées en neuroectoderme, le tissu à l'origine du cerveau. Jusqu'ici, rien de vraiment neuf. Puis, les chercheurs ont découpé des fragments de ce tissu, qu'ils ont encapsulés dans des microbilles de gel nutritif contenant toutes les substances nécessaires à la croissance et au développement des cellules en culture. Voilà l'une des premières astuces. "L'utilisation de microbilles à la place d'une couche de gel au fond d'une boîte a amélioré l'adhérence entre les cellules", explique Mathilde Girard, de l'Institut des cellules souches I-Stem d'Évry.

Ensuite, et c'est là qu'est la véritable clé du succès, ils ont utilisé un bioréacteur tournant, une sorte d'incubateur qui a placé les microbilles en état de suspension permanente. "C'est la grande nouveauté du dispositif, s'enthousiasme la chercheuse. Les billes en suspension contournent le problème de la gravité. Lorsque les cellules commencent à former un amas au sein de la capsule de gel, elles ne se déforment pas et ne retombent pas comme dans une boîte de Pétri. En outre, cette mobilité permet d'améliorer l'oxygénation des cellules. "Autrement dit, c'est en se rapprochant des forces mécaniques exercées sur ces cellules durant une grossesse que les chercheurs ont triomphé.

Frottements, gravité, mouvement... Le résultat de cette modification de l'environnement est étonnant. Dans leurs microbilles, les cellules se multiplient, se différencient et s'organisent de façon totalement autonome. Comme si les cellules avaient en mémoire le plan à respecter pour aboutir à un cerveau, avec des régions cérébrales bien distinctes : cavités remplies de liquide qui donneront les ventricules et le liquide céphalo-rachidien, couches internes du cortex cérébral avec neurones différenciés, plexus choroïdes produisant le liquide céphalo-rachidien, ou encore tissu rétinien chez environ 10 % des embryons de cerveau. Autant de structures présentes in vivo et qui montrent même des traces d'activité électrique identiques... "Certaines étapes du développement sont tout à fait semblables à ce qui se passe in vivo. Néanmoins, l'organisation spatiale au sein de ces régions, anarchique, ne reproduit pas l'architecture réelle d'un cerveau", tempère Jean Bernard Manent, chercheur à l'Institut de neurobiologie de la Méditerranée, à Marseille.

Un développement bloqué à neuf semaines

Cette première étape franchie, le cerveau n'a cependant pas continué à se développer. Pourquoi ? Les chercheurs ont bien essayé de pousser plus loin l'expérience, en laissant leur culture dans l'incubateur au-delà de neuf semaines... Mais si le mini-cerveau a pu survivre pendant plusieurs mois, l'absence de circulation sanguine, source d'oxygène et de nutriments, a empêché sa croissance. "Sans système vasculaire, le développement s'arrête rapidement. Or, il semble impossible de le reconstituer, car il faudrait pour cela reproduire la totalité de l'embryon in vitro ", explique Mathilde Girard.

Ces travaux n'en intéressent pas moins les médecins, qui espèrent utiliser ces cerveaux embryonnaires pour tester la toxicité de certains médicaments lors des premiers mois de la grossesse, ou étudier des pathologies liées au développement cérébral à partir des cellules d'un individu malade. Ils nous font pénétrer plus loin que jamais dans les coulisses de l'être humain en formation. L'homme parviendra-t-il un jour à créer en laboratoire un véritable cerveau humain parvenu à son stade adulte de développement ? L'avenir le dira. Mais l'idée, à la fois fascinante et effrayante, ne relève plus tout à fait du domaine de la science-fiction.

L'informatique aussi modèle le cerveau

In vitro ou in silico ? Modéliser le cerveau humain pour tester sur lui de futurs médicaments, c'est aussi l'un des objectifs poursuivis par le Human Brain Project. Cet autre projet fou compte reproduire, à l'aide de simulations informatiques, le fonctionnement cérébral d'ici dix ans (voir Science & Vie n° 1145, p. 44). Près de 80 instituts de recherche européens et internationaux regroupent et analysent actuellement toutes les données disponibles : biologiques, cliniques, issues de l'imagerie, etc. À terme, cette cartographie devrait permettre de reconstituer les circuits neuronaux, de modéliser certaines maladies neurologiques ou encore de tester des molécules. Si la majeure partie des recherches concerne le cerveau adulte, il est prévu d'ajouter au projet des données sur le développement cérébral, grâce à des clichés de cerveaux d'enfants prématurés ou plus âgés.

Quatre dates importantes sur ce sujet

1998 : découverte des cellules souches embryonnaires (CSE) chez l'Homme.

2006 : création de cellules souches induites, dites iPS, à partir de cellules de peau.

2009 : culture de neurones fonctionnels en laboratoire à partir de CSE.

2013 : fabrication du premier embryon de cerveau humain à partir de cellules iPS.

11:29 Publié dans Actualité des Sciences, Biologie, Médecine | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

10/10/2013

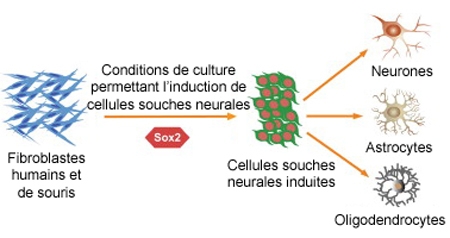

Les cellules souches pluripotentes induites (iPS)

Les cellules souches pluripotentes induites (iPS)

Les cellules souches pluripotentes induites (iPS)

par Hervé Ratel

journaliste scientifique

(Sciences et Avenir n° 794, avril 2013, pp. 66-68)

(dernière mise à jour : 28 février 2014)

Le sigle iPS désigne les cellules souches pluripotentes induites, c'est-à-dire des cellules adultes rajeunies au stade embryonnaire. Un stade où elles sont capables de donner n'importe quel type de cellule de l'organisme (pluripotence). Les iPS ouvrent des perspectives majeures dans le traitement de nombreuses maladies incurables. Les premiers essais vont commencer au Japon.

Rajeunir les cellules, c'est la prouesse annoncée par ce simple sigle : iPS. Ce terme désigne les cellules souches pluripotentes induites, soit des cellules adultes reprogrammées jusqu'au stade primitif de cellules embryonnaires. Pour nombre de scientifiques, la révolution annoncée est comparable à celle des vaccins ou des antibiotiques en leur temps. Mise sous les projecteurs en octobre 2012 avec le prix Nobel décerné à leur découvreur, le Japonais Shinya Yamanaka (voir Sciences et Avenir n° 789, novembre 2012), ces cellules iPS sont en effet susceptibles de rendre d'immenses services dans le domaine des greffes de tissus, de faciliter la mise au point de médicaments pour des maladies génétiques et d'élucider certains mécanismes du cancer. Un comité d'éthique japonais a d'ailleurs donné son feu vert pour de premiers essais cliniques qui devraient débuter dès le mois d'avril 2013.

Diagramme © Institut Pasteur

Dans la course mondiale qui démarre, la France est bien placée. "Elle pourrait prendre la tête d'un consortium chargé de piloter un projet de banque européenne de cellules iPS. Celui-ci sera finalisé d'ici à la fm de cette année", pronostique Annelise Bennaceur-Griscelli (Inserm), qui coordonne la plate-forme nationale de cellules souches Ingestem, rassemblant plusieurs laboratoires de l'Hexagone.

Pourtant, les chercheurs français reviennent de loin ! En cause : la loi de bioéthique de 1994 - révisée en 2004 - qui interdit toute recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines (CSEh). Ces dernières - qui ne sont pas des iPS - nécessitent en effet d'avoir directement recours à des embryons surnuméraires issus de fécondations in vitro. « Pour obtenir une dérogation les autorisant à travailler sur les CSEh, les chercheurs devaient remplir des documents faisant plusieurs dizaines de pages, raconte Frank Yates, enseignant-chercheur à l'école Sup'Biotech de Paris. Il fallait par exemple décrire à l'avance - exercice impossible et absurde les progrès médicaux attendus des expériences envisagées... Certains baissaient les bras ou s'exilaient à l'étranger devant ce cauchemar bureaucratique.» D'autres pays comme le Royaume-Uni, ont une réglementation moins restrictive, plus en phase avec la recherche fondamentale.

Les scientifiques abasourdis par ces résultats

La découverte des iPS en 2006 est donc venue bouleverser la donne puisque ces cellules ne nécessitent comme matériel de départ que des cellules adultes déjà différenciées, prélevées sur des donneurs consentants. Lors de leur découverte annoncée en 2006 dans la revue Cell c'est pourtant le scepticisme qui avait dominé parmi la communauté scientifique. « J'ai eu la chance d'assister à la première conférence du PrYamanaka sur le sujet, se remémore Frank Yates. Quand il a présente ses résultats, tout le monde était abasourdi. Parvenir à reprogrammer une cellule paraissait totalement improbable. » Improbable parce que cette découverte réduisait à néant l'un des dogmes majeurs de la biologie : une cellule différenciée, comme une cellule musculaire, ne pouvait pas se transformer en une cellule d'un autre type, une cellule hépatique par exemple. Pourtant, il n'a pas fallu longtemps pour que les résultats du chercheur japonais soient reproduits et confirmés par d'autres équipes de biologistes cellulaires à travers le monde. Les cellules iPS étaient bel et bien une réalité.

Pour comprendre, il faut revenir à l'intuition de génie de Shinya Yamanaka : le chercheur a voulu savoir ce qui se passerait si on transférait des gènes actifs uniquement au stade embryonnaire, dans une cellule différenciée adulte. Pour mener l'expérience, il a, avec son équipe, identifié dans un premier temps 24 gènes de ce type, avant de restreindre la sélection à 4 d'entre eux (Oct4, Sox2, Klf4 et c-Myc). Et ça a marché ! Les cellules adultes ont "remonté le temps" jusqu'à redevenir des cellules indifférenciées. Mais cette recette est évidemment bien plus délicate à mettre en œuvre. Et elle ne fonctionne pas à tous les coups : « Dans le meilleur des cas, le taux de conversion de cellules adultes en iPSn'excède pas 5 % », précise Jean-Marc Lemaitre (Inserm, Montpellier). De très nombreux obstacles restent donc à franchir avant de trouver des applications directes aux iPS.

Un travail de culture astreignant fait à la main

La première difficulté consiste à obtenir ces fameuses iPS en quantités suffisantes. Car développer une lignée, c'est un peu comme réussir un soufflé : les ingrédients sont peu nombreux, mais rien n'est possible sans un bon tour de main, du doigté et de la patience. Une fois une iPS obtenue au bout de quelques jours, il faut en effet absolument éviter qu'elle ne se différencie à nouveau et ne redevienne une cellule adulte. Comment ? En veillant en permanence à séparer les iPS nouvellement créées du reste de leurs consœurs encore à l'état différencié dans la boîte de Pétri, ces récipients où l'on cultive les cellules en laboratoire. Un travail astreignant qui, aujourd'hui, se fait encore manuellement. Trois semaines de culture sont nécessaires pour obtenir une colonie et il faut plusieurs mois avant que cette colonie compte quelques milliers de spécimens. « De plus, les cellules iPS sont très sensibles et capricieuses. Il faut les surveiller 24 h/24 », explique Lina El Kassar. Tous les trois mois, cette biologiste de l'I-Stem au Génopole d'Evry, dans l'Essonne, accueille ainsi des chercheurs dans son atelier pour leur transmettre son savoir-faire. À l'issue du stage, chacun repart avec ses propres lignées d'iPS sur lesquelles il peut poursuivre ses travaux de recherche. Une initiative fructueuse qui a permis de former rapidement à la culture des iPS quantité de biologistes français, contribuant au bon positionnement de la France.

Autre difficulté : les iPS souffrent de défauts épigénétiques. En effet, la cure de jouvence qu'elles subissent ne parvient pas à remettre parfaitement tous les compteurs biologiques à zéro. Ainsi, les iPS - à l'inverse des CSEh, les cellules souches embryonnaires humaines - conservent de petites « étiquettes » à la surface de leurs gènes indiquant toujours leur signature de cellules adultes. Autrement dit, vues sous l'angle épigénétique, les iPS n'ont que l'apparence de cellules embryonnaires. En profondeur, elles demeurent de "vieilles" cellules. « Que ce soit pour unefuturemédecine régénératrice ou comme modèle in vitro d'une pathologie, ces désordres épigénétiques doivent êtrepris en compte, explique Marc Peschanski, directeur scientifique de l'I-Stem. Il faudra vérifier au préalable qu'ils ne constituent pas une nuisance.» Car le risque que des iPS souffrant de tels défauts deviennent cancéreuses n'est pas à écarter.

Obtenir des cellules souches pluripotentes par balnéation acide ? (janvier 2014) (Sciences et Avenir n° 805, mars 2014, p. 23)

Plonger des cellules dans un bain légèrement acide est-il de nature à les stresser suffisamment pour les transformer en cellules souches comme le proclame l'équipe de Haruku Obokata, du centre Riken, à Kobe ?

Depuis la publication fin janvier dans les colonnes de Nature du travail des Japonais, des critiques n'ont pas tardé à apparaître sur Internet, et plusieurs équipes dans le monde ont tenté de reproduire ces résultats, pour l'instant, la moisson n'est pas fameuse.

Selon le décompte du site Ipscell, sur dix tentatives, une seule s'est révélée fructueuse, et encore avec une production très modeste. « J'aurais tendance à classer ce résultat des Japonais dans les artefacts de culture, avoue Frank Yates, enseignant-chercheur à Sup'Biotech. Intuitivement, nous sommes beaucoup à penser que s'il était aussi simple d'obtenir des cellules souches, nous y serions arrivés bien avant par accident... »

Irrégularités méthodologiques, fraude délibérée, erreurs de manipulation ou travail scientifique révolutionnaire de nature à changer la face des biotechnologies ? La réponse définitive viendra sous peu, à la fin des investigations scientifiques de rigueur.

Des champs d'application très larges

Étudier une maladie.

En prélevant des cellules sur un malade, les iPS permettent de suivre le développement d'une cellule affectée d'une mutation. Ce qui était impossible avec les CSEh, car il faut disposer d'embryons porteurs de la pathologie.

Mieux comprendre le cancer.

En suivant le devenir d'une cellule à partir de son stade embryonnaire, les chercheurs espèrent élucider les mécanismes conduisant aux processus tumoraux et notamment les métastases.

Concevoir de nouveaux médicaments.

Les iPS doivent permettre à terme détester facilement l'effet de molécules potentiellement intéressantes pour bon nombre de maladies. Cette recherche est actuellement au point mort.

Élaborer une médecine régénératrice.

C'est l'objectif ultime : pouvoir remplacer des neurones, des cellules musculaires, un épiderme, etc. à partir de cellules suffisamment proches du système immunitaire du malade. Voir également sur ce même blog les articles : cellules souches et rajeunissement, des cellules souches dans la rétine, régénération de la rétine humaine, élaboration d'une rétine humaine en culture à partir de cellules souches, obtenir des neurones à l'aide de fibroblastes, créer des dents biologiques grâce à des cellules souches,

L'industrie pharmaceutique n'est pas prête à investir

Les espoirs se tournent plutôt vers la constitution de banques de cellules iPS qui seraient immunologiquement compatibles avec la majeure partie d'une population donnée : Européens, Asiatiques, etc. Soit des banques ethniques qui risquent de faire grincer bien des dents... D'autant que les firmes pharmaceutiques ne semblent pas décidées à participer à la constitution de telles banques. « Culturellement, les industriels de la pharmacie sont des chimistes, pas des biologistes, justifie Marc Peschanski. Ils ont encore du mal à travailler avec du matériel vivant. » Un avis partagé par Laurence Daheron, responsable de la plate-forme iPS/CSEh à l'université Harvard (Cambridge. États-Unis) : « L'industrie pharmaceutique commence tout juste à entrevoir le potentiel des iPS. Elle est loin d'être prête à s'investir dans la thérapie cellulaire. Il n'y a aucun changement radical à attendre de sa part pour les années à venir. Elle se contentera d'utiliser les iPS pour rester des médicaments classiques, rien de plus. »

Pourtant, tout porte à croire que le jour où la recherche publique aura prouvé le potentiel thérapeutique des iPS, la demande de millions de patients en attente d'un traitement sera suffisamment pressante pour forcer la main des industriels. Il reste juste à espérer que ces derniers auront alors la capacité de prendre le train en marche...

S'affranchir des manipulations fastidieuses in vitro en produisant in vivo des cellules souches pluripotentes induites (iPS)

Dans un article de Nature paru le 11 septembre 2013, des chercheurs espagnols sont parvenus à reprogrammer « in vivo » des cellules adultes de souris. Cette technique permet donc de s'affranchir des fastidieuses et coûteuses mises en culture des cellules adultes !

Le premier défi pour les chercheurs du Centre national de recherche sur le cancer (CNIO, Madrid) était de reproduire l'expérience de Yamanaka chez un être vivant. Ils ont choisi la souris comme organisme modèle. En utilisant des techniques de manipulation génétique, les chercheurs ont créé des souris dans lesquelles quatre gènes de Yamanaka pouvaient être activés à volonté. Lorsque ces gènes sont activés, les chercheurs ont observé que les cellules adultes étaient capables de régresser dans leur développement évolutif pour devenir des cellules souches embryonnaires dans plusieurs tissus et organes

En outre, l'équipe de Manuel Serrano a ainsi obtenu des cellules souches de meilleure qualité que celles produites in vitro. C'est un résultat spectaculaire : faire en sorte que des souris fabriquent des cellules souches pluripotentes induites, capables de fournir quasiment n'importe quelle cellule spécialisée de l'organisme. Autrement dit, qu'au sein d'un animal vivant des cellules adultes redeviennent des cellules souches embryonnaires ! Reprogrammer in vivo des cellules est désormais possible. La démonstration chez l'animal de la faisabilité d'un tel concept pourrait bouleverser la pratique de la future médecine régénératrice.

Les chercheurs espagnols ont ainsi franchi une nouvelle étape, en obtenant les mêmes résultats que Yamanaka, mais cette fois au sein du même organisme, chez la souris, sans avoir besoin de passer à travers dans des boîtes de culture in vitro. La génération de ces cellules dans un organisme apporte cette technologie encore plus proche de la médecine régénérative.

L'étape du laboratoire sera ainsi supprimée. Jusqu'à présent, on imaginait que pour greffer ces cellules iPS à un malade souffrant de diabète insuline-dépendant, d'insuffisance cardiaque ou de la maladie de Parkinson, il fallait au préalable les produire en passant par des manipulations sophistiquées et coûteuses en laboratoire. Le travail réalisé par l'équipe de Manuel Serrano bouleverse ce protocole : il sera possible d'induire la production de ces précieuses cellules souches au sein même du tissu ou de l'organe à réparer sans passer par l'étape du laboratoire. Une fois ces iPS produites par le patient, elles seraient amenées à se différencier en un type cellulaire particulier, en cellule du pancréas, du cœur, en neurone, par exemple.

Comme indiqué au début de cet article, pour reprogrammer des cellules adultes (de peau notamment) en cellules souches, il faut y introduire quatre gènes clés (Oct4, Sox2, Kfl4 et c-Myc). Ceux-ci produisent quatre facteurs de croissance jouant un rôle dans les premiers temps du développement embryonnaire. Les cellules adultes ainsi reprogrammées, dénommées iPS, sont capables de « remonter le temps » jusqu'au stade embryonnaire.

Cette technique de production, mise au point en 2006, a d'ailleurs valu le prix Nobel de médecine en 2012 au Japonais Shinya Yamanaka. Les chercheurs espagnols sont allés plus loin : l'organisme de leurs souris transgéniques fabrique lui-même ces quatre facteurs de croissance. Pour activer les quatre gènes, ils ont fait boire aux rongeurs de l'eau contenant de faibles doses d'un antibiotique : la doxycycline. Résultat : au bout de deux semaines et demie, les rongeurs ont développé des tumeurs (tératomes,) issues de cellules souches pluripotentes et contenant plusieurs types cellulaires adultes. Preuve manifeste pour les chercheurs que des cellules adultes de ces rongeurs avaient bien été reprogrammées en iPS avant qu'elles ne se transforment, à leur tour, et en divers endroits, en plusieurs types cellulaires. Par ailleurs, l'analyse de tissus de l'estomac, de l'intestin, du pancréas et des reins des rongeurs a montré la présence disséminée d'une reprogrammation cellulaire in vivo. De même, les chercheurs ont détecté la présence d'iPS dans le sang des souris qui avaient été reprogrammées pour en fabriquer.

Ces cellules iPS sont d'une qualité supérieure

Une autre surprise attendait les chercheurs : les cellules iPS produites chez ces souris et obtenues directement à partir de l'intérieur de l'organisme, ont une plus grande capacité de différenciation que ceux obtenus par culture in vitro. Plus précisément,ces ceklules ont les caractéristiques des cellules totipotentes, un état primitif jamais obtenu dans un laboratoire.

En effet, outre leur capacité à se transformer en n'importe quel type de cellule d'un embryon, elles ont pu se différencier en placenta. Ce résultat étonnant fait dire aux chercheurs que ces iPS obtenues in vivo sont à un stade encore plus précoce que les iPS produites en laboratoire. Il est évidemment hors de question d'utiliser une procédure semblable chez l'Homme, dans la mesure où les cellules reprogrammées risqueraient de former des tumeurs. En revanche, une stratégie de régénération in vivo pourrait, dans l'avenir, consister à administrer au malade, localement et pendant un temps limité, des gènes synthétiques codant les quatre facteurs de croissance identifiés par le prix Nobel Shinya Yamanaka.

D'autres pistes sont à l'étude comme administrer, au sein d'un organe ou d'un tissu malade, un cocktail de petites molécules capables d'activer le programme génétique de production de cellules iPS ou utiliser des virus rendus inoffensifs pour délivrer les quatre fameux gènes clés.

María Abad, le principal auteur de l'article et chercheur dans le groupe de Serrano, a déclaré: "Ce changement de direction dans le développement n'a jamais été observé dans la nature, nous avons démontré que nous pouvons également obtenir des cellules souches embryonnaires dans les organismes adultes et pas seulement en. le laboratoire ".

"Nous pouvons maintenant commencer à penser à des méthodes pour induire la régénération localement et de manière transitoire pour un tissu endommagé particulier.", précise Manuel Serrano.

Les cellules souches obtenues chez la souris montrent également des caractéristiques totipotentes jamais produites dans un laboratoire, équivalentes à celles présentes dans les embryons humains au stade de 72 heures de développement, quand ils sont composés de seulement 16 cellules.

En comparaison avec les cellules obtenues avec la technique développée par Yamanaka, les cellules souches obtenues par le CNIO représentent donc un état encore embryonnaire plus précoce, avec une plus grande capacité de différenciation.

Les auteurs ont même été capables d'induire la formation de structures pseudo-embryonnaires dans les cavités thoracique et abdominale des souris. Ces pseudo-embryons affichaient les trois couches typiques des embryons (ectoderme, mésoderme et endoderme), et des structures extra-embryonnaires tels que la membrane vitelline et même l'ébauche de cellules sanguines.

"Ces données nous disent que nos cellules souches sont beaucoup plus polyvalentes que les cellules iPS obtenues in vitro par Yamanaka, qui génèrent les différentes couches de l'embryon mais jamais les annexes embryonnaires, comme le placenta", a déclaré Manuel Serrano.

Les auteurs soulignent que les applications thérapeutiques possibles de leurs travaux restent lointaines, mais ils admettent que, sans doute, cela pourrait signifier une réorientation de la recherche sur les cellules souches, la médecine régénérative et l'ingénierie tissulaire.

"Nos cellules souches survivent aussi en culture, permettant ainsi de les manipuler dans un laboratoire. L'étape suivante est d'étudier si ces nouvelles cellules souches sont capables de produire efficacement différents tissus tels que ceux du pancréas, du foie ou du rein. ", a déclaré Abad.

Sources :

- María Abad, Lluc Mosteiro, Cristina Pantoja,Marta Cañamero, Teresa Rayon,Inmaculada Ors, Osvaldo Graña, Diego Megías, Orlando Domínguez,Dolores Martínez, Miguel Manzanares,Sagrario Ortega & Manuel Serrano. (2013). Reprogramming in vivo produces teratomas and iPS cells with totipotency features Nature : 10.1038/nature12586.

- Marc Gozian (2013) Des souris vivantes ont produit des cellules souches (Sciences et Avenir, n° 800, octobre 2013, pp. 78-79).

Voir également dans ce blog, l'article : Les-potentialités infinies des cellules souches.

16:50 Publié dans Biologie, Médecine | Tags : cellules souches, cellules souches adultes induites, ips, cseh, rétine, cancer | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

03/10/2013

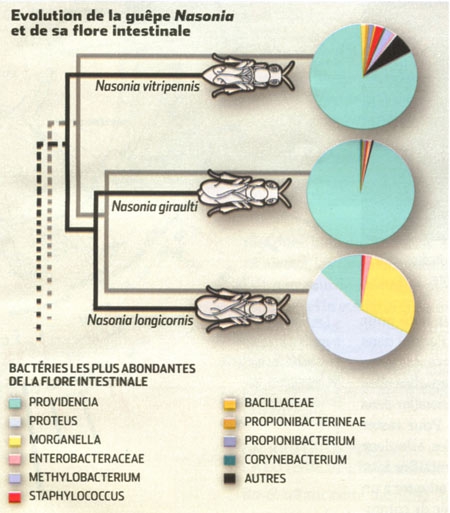

Les bactéries font et défont les espèces

Les bactéries font et défont les espèces

Les bactéries font et défont les espèces

par Émilie Rauscher

(Science & Vie n° 1152, septembre 2013, pp. 106-111)

Les bactéries logées à l'intérieur de tout organisme vivant, y compris celles de la flore intestinale, influencent son évolution… Au point, parfois, de créer de nouvelles espèces. L'hypothèse avait été formulée il y a quelque temps déjà... En 1927, le microbiologiste américain Ivan Wallin notait :

"C'est une proposition pour le moins étonnante de dire que les bactéries, communément associées à la maladie, pourraient en fait être un facteur fondamental dans l'apparition de nouvelles espèces..."