05/10/2009

La Couleuvre verte et jaune

La Couleuvre verte et jaune

La Couleuvre verte et jaune

Hierophis viridiflavus

(Reptile squamate Ophidien Colubridé)

par André Guyard

(Dernière mise à jour le 23 août 2016)

La Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) est une espèce de serpent de la famille des Colubridés qui se rencontre principalement au nord de la Méditerranée (France, Italie, sud de la Suisse, Espagne, pays de l’ancienne Yougoslavie, Grèce, ainsi que quelques îles comme Malte ou Chypre).

Morphologie

Il s’agit d’une grande couleuvre mesurant entre 1,10 m et 1,30 m. Certains spécimens atteignent même 1,80 m. Adulte, la face dorsale présente une vingtaine de lignes longitudinales discontinues jaune verdâtre. La face ventrale est blanc jaunâtre.

La longueur du corps peut atteindre 1,80 m

photo DR

Contrairement à la pupille en fente verticale des Vipéridés

Tête de Couleuvre verte et jaune © Michel Cottet

La face dorsale de la tête de la Couleuvre verte et jaune

La Couleuvre verte et jaune fréquente les terrains rocheux, secs et bien ensoleillés, exceptionnellement les milieux un peu plus humides comme les prairies et les bords de rivières. Serpent solitaire sauf pendant les accouplements, et pendant la période hivernale.

Le serpent n’hésite pas à grimper

© Nicole Lartigau

Alimentation

Le régime évolue avec leur croissance. Les jeunes se contentent d’insectes, de petits lézards, tandis que les adultes chassent activement souris, rats, lézards, oiseaux et parfois d’autres serpents. Elle peut s’approcher des habitations pour y attraper des souris.

Contrairement aux vipères aux écailles carénées,

En mars-avril, la Couleuvre verte et jaune sort de sa léthargie hivernale et s’accouple. L'accouplement donne lieu à une danse spectaculaire décrite par la vidéo suivante due à Pascal Thormeyer 19 mai 2012.

Photographies prises par André Guyard en mai 2009 au Creux sous Roche dans le Marais de Saône, lors d’une sortie "Nature et Découvertes" animée par Michel Cottet.

21:51 Publié dans Herpétologie, Limnologie-hydrobiologie | Tags : couleuvre verte et jaune, hierophis viridiflavus, serpents non venimeux, ophidiens | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

Les pistes de dinosaures de Coisia (Jura)

Les pistes de dinosaures

Les pistes de dinosaures

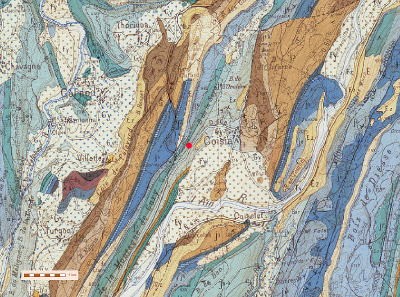

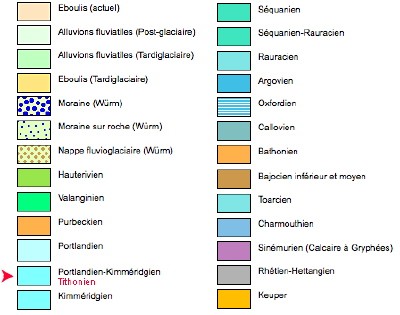

Suite à l’élargissement de la départementale qui conduit au village de Coisia, une dalle au pendage prononcée est apparue en bordure de route. En 2004, un géologue amateur éclairé appartenant à la Société Des Naturalistes d'Oyonnax (SDNO) eut son attention attirée par des empreintes de pas gigantesques.

Document tiré de Jura… Jurassique, Hantzpergue et al. 2010

21:43 Publié dans Paléontologie - archéologie | Tags : dinosaures, sauropodes, fossiles, pistes, jurassique | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

Les Cnidaires d’eau douce

Hydres et autres Cnidaires

Hydres et autres Cnidaires

en eau douce

par André Guyard

(Texte mis à jour le 05/01/2013)

Les Cnidaires sont des Métazoaires (animaux pluricellulaires) diploblastiques (à deux feuillets), à symétrie radiaire parfois accompagnée d’une symétrie bilatérale. Ils comprennent environ dix mille espèces toutes aquatiques, la plupart marines et carnivores. Le corps possède une cavité unique, le coelentéron ou cavité gastrique. Des cellules urticantes ou cnidoblastes sont localisées dans des zones stratégiques de l’ectoderme et jouent un rôle dans la capture des proies. Les Cnidaires étaient autrefois regroupés avec les Cténaires (formes exclusivement marines) dans l’embranchement devenu caduque des Coelentérés.

ORGANISATION GÉNÉRALE

La plupart des Cnidaires ont deux stades dans leur cycle de vie sans parler de la phase larvaire : un stade fixé donc benthique - le polype - et un stade libre planctonique - la méduse.

Le corps du polype a la forme d’un sac fixé à une extrémité sur le substrat par une sole pédieuse. A l’autre extrémité, au sommet d’un petit renflement dessinant une zone hypostomiale, s’ouvre l’unique orifice du corps, la bouche entourée par des tentacules ; elle est dirigée vers le haut et met en communication avec l’extérieur la cavité gastrique dont les ramifications se terminent dans les tentacules. Le corps se divise ainsi en trois régions : corps du polype, tentacules et sole pédieuse. Le polype est capable de reproduction asexuée.

La méduse qui représente la forme libre a au contraire, l’orifice buccal dirigé vers le bas et offre l’image d’une cloche transparente dont le battant correspond à la région gastrique (manubrium).

La cloche ou ombrelle, est formée de fines digitations, les tentacules, implantés sur le pourtour d’un cercle rétréci (chez les Hydroméduses) par un voile ou velum, délimitant une cavité sous-ombrellaire dans laquelle pend le manubrium.

La bouche s’ouvre à l’extrémité de ce manubrium ; elle donne accès à un court oesophage qui aboutit dans un estomac situé au sommet de la cloche. Il en part des canaux radiaires au nombre de 4 ou d’un multiple de 4, qui rejoignent un canal circulaire ou marginal bordant l’ouverture de l’ombrelle. Ce canal envoie un diverticule dans chaque tentacule et est flanqué de deux cordons nerveux qui se prolongent également dans les tentacules.

Les gonades se développent sur les canaux ou sur le manubrium. La méduse possède des organes des sens : ocelles ou yeux rudimentaires disposés à la base des tentacules, et statocystes, ou organes d’équilibration situés entre les tentacules.

Parmi les formes d’eau douce de nos régions, on ne trouve que des représentants de la classe des Hydrozoaires. Cette classe groupe en principe des individus dont le cycle de vie est métagénétique avec alternance de générations de polypes asexués et de méduses sexuées. Cependant il existe des exceptions et c’est le cas des hydres d’eau douce (ordre des Hydrides) qui ne présentent que la forme polype et des Limnoméduses où le stade méduse devient nettement prépondérant.

LES HYDRES D’EAU DOUCE

Elles comportent plusieurs espèces commune à la belle saison. On les trouve fixées aux végétaux immergés dans les mares et les étangs.

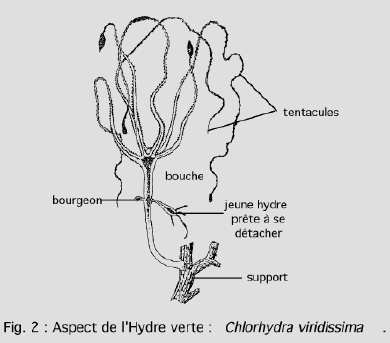

MORPHOLOGIE EXTERNE

A l’état d’extension, l’hydre est un sac allongé, terminé par une couronne de six tentacules (ou 8) très longs et très contractiles qui entourent la bouche. Dans la région opposée, l’hydre est fixée par la sole pédieuse.

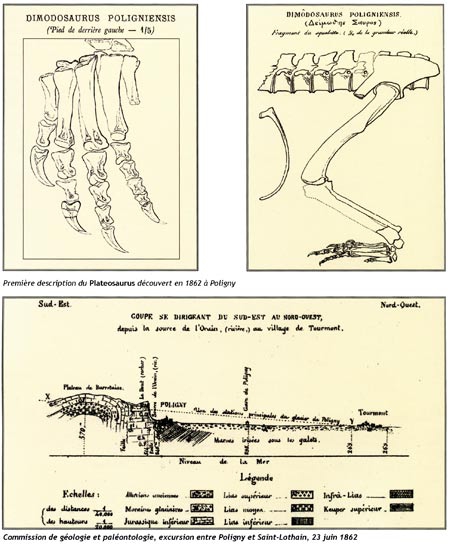

On distingue dans nos régions trois espèces : Pelmatohydra oligactis (fig. 1) a une colonne gastrique d’un brun noirâtre qui surmonte un pédoncule long mince et translucide, et porte des tentacules très étirés.

Elle doit sa couleur à la présence de

Hydra attenuata, gris brun, très pâle au niveau du pédoncule qui se prolonge par une colonne de même diamètre.

En période de reproduction, l’hydre présente à sa surface des renflements qui correspondent aux ovaires ou aux testicules. Elle peut également bourgeonner.

STRUCTURE

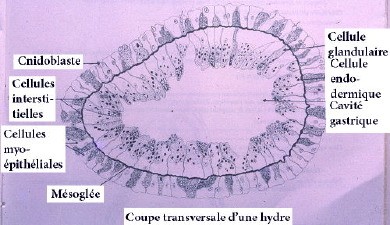

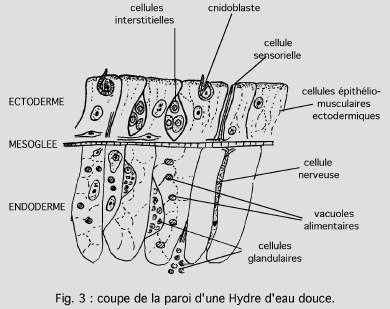

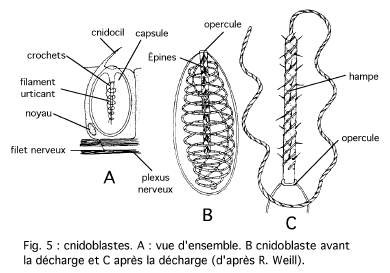

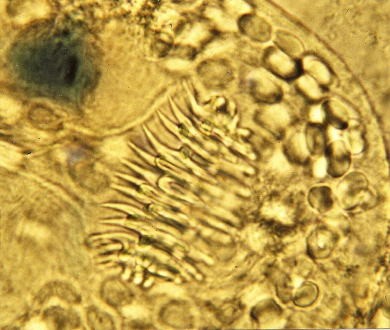

La paroi du corps (fig. 3) comporte un ectoderme unistratifié de cellules myo-épithéliales, avec des cellules nerveuses multipolaires, des massifs de cellules interstitielles, à caractères embryonnaires, pouvant redonner par multiplication et différenciation tout élément cellulaire ; des cnidoblastes ou cellules urticantes, munies d’un harpon creux injectant aux proies un poison l’actinocongestine.

L’endoderme tapisse la cavité digestive. Il est formé d’une unique couche de cellules très vacuolisées dont la base s’étendant sur la mésoglée, montre des myofibrilles transversales et leur bord libre du côté de la cavité présente des flagelles. Elles sont douées de phagocytose. On trouve également des cellules glandulaires et des cellules neuroépithéliales comme dans l’ectoderme.

La mésoglée est une substance colloïdale peu épaisse constituée par les lames basales des deux épithéliums.

BIOLOGIE

1. Locomotion et mouvements.

- Suivant le degré d’excitation, l’hydre peut se rétracter en une boule à peine visible à l’œil nu. Le réseau nerveux assure une certaine coordination aux mouvements des tentacules étalés normalement en position de chasse.

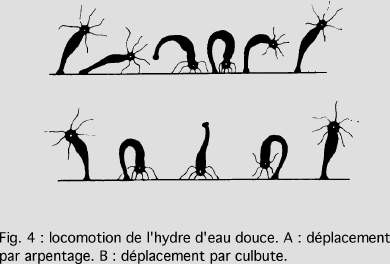

- Les déplacements se font par glissement sur la sole pédieuse ou par arpentage avec culbute (fig. 4). L’hydre présente un phototropisme variable suivant l’espèce.

- L’hydre peut quitter son support et nager par ses tentacules.

Les tentacules capturent les proies, les paralysent par les cnidoblastes et les amènent à la bouche. La digestion est extra-cellulaire dans la cavité gastrique avec un broyage dû aux mouvements du corps, puis intra-cellulaire après phagocytose dans les cellules endodermiques.

L’hydre s’accroît constamment par sa région orale par mitose de cellules interstitielles, si les conditions de vie sont favorables. Cette croissance est compensée par l’usure des cellules au niveau de la sole pédieuse. Une Hydre est ainsi totalement rénovée en un à deux mois.

4. Multiplication asexuée

- Bourgeonnement

- Scissiparité longitudinale par dédoublement de la zone de croissance.

- Régénération très facile.

À l'inverse, lorsque les biologistes allemands ont inactivé spécifiquement ce gène, les cellules souches de l'animal se sont différenciées en cellules adultes.

Bien que présent dans l'ensemble du monde animal, et donc chez l'Homme, le gène FoxO voit son expression diminuer au fil du processus normal de vieillissement... sauf chez l'hydre qui, de fait, ne vieillit pas et ne meurt jamais. En conclusion, un seul gène assure la régénération sans fin de tous les tissus du corps de l'hydre. Une propriété à exploiter pour lutter contre le vieillissement chez l'Homme ?

5. Reproduction sexuée

Elle apparaît quand les conditions de température deviennent défavorables : 10-12°C pour P. oligactis, 16-20°C pour C. viridissima et H. attenuata. P. oligactis et H. attenuata sont gonochoriques (sexes séparés). C. viridissima est hermaphrodite protandre (les spermatozoïdes sont mûrs avant les ovules).

Les gonades constituent des renflements apparaissant sur la colonne. Les testicules apparaissent dans le quart antérieur de la colonne, les ovaires à la moitié de la colonne.

Après fécondation, l’œuf commence sa segmentation totale et égale.

RÔLE BIOLOGIQUE DES HYDRES D’EAU DOUCE

Elles jouent un rôle qui passe inaperçu dans les biocénoses dulçaquicoles.

Utilisation dans les méthodes biologiques

Elles ne sont citées que dans la méthode des saprobies dans les zones :

β-mésosaprobe : Hydra vulgaris, Hydra oligactis = H. fusca et Hydra polypus existent déjà en zone α-mésosaprobe dans le périphyton des étangs des fossés et des eaux calmes.

oligosaprobe : Chlorohydra viridissima. Cordylophora lacustris : existe déjà dans la zone β-mésosaprobe.

Dans ce déversoir ferrugineux du lac Pavin (Auvergne),

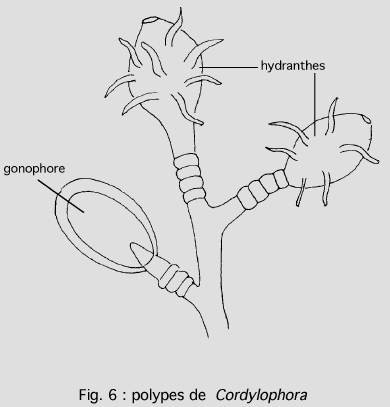

Dans les eaux saumâtres, on rencontre une espèce d’Hydraire gymnoblastique de la famille des Claviidae : Cordylophora caspia ( = lacustris). Cette espèce répandue sous toutes les latitudes, se présente sous la forme d’une colonie de polypes pouvant atteindre plusieurs cm (fig. 6). La colonie est fixée au substrat par un réseau de stolons, sur lesquels s’élèvent les hydrocaules portant les polypes (hydranthes) et les gonophores (polypes spécialisés dans la production de gamètes). Il n’y a pas de stade méduse.

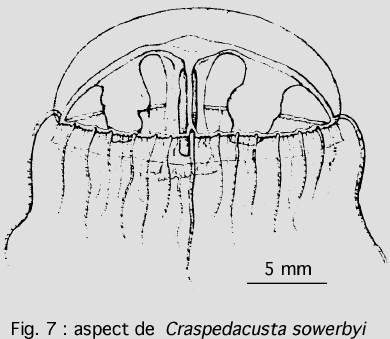

Dans cet ordre, le stade méduse devient prépondérant et le polype, très régressé, de quelques millimètres de longueur, est souvent solitaire ou forme des colonies de 4 à 5 individus seulement. Les représentants vivent en eau douce ou saumâtre.

L’apparition de cette méduse en Europe vers 1880 pose des problèmes encore non résolus, par exemple celui de sa reproduction. Généralement, les méduses trouvées dans une même région sont de même sexe. Ce fait est dû probablement à l’existence d’une génération de polypes asexués décrits sous le terme de Microhydra ryderi. Mais il s’agit de la même espèce.

On ignore comment elle est arrivée là : cette méduse existe dans le bassin de l’Institut des Sciences Naturelles, place Leclerc à Besançon. Dans les années mille neuf cent soixante, elle s’est signalée par une prolifération étonnante, envahissant de ses ombrelles la totalité du volume du bassin. De nouveau dans les années quatre-vingt, autre prolifération. La forme polype, difficile à observer, persiste certainement sur les parois du bassin. Et la forme méduse, forme sexuée se manifeste lorsque les conditions de vie du polype deviennent difficiles.

Autre limnoméduse, dans les lagunes saumâtres du Sud de la France, Picard (1951) a observé la limnoméduse Odessia maeotica f. gallica qui présente annuellement deux périodes d’activité sexuelle et fait partie de la famille des Moerisiidae.

On ne connaît comme autre méduse d’eau douce que le genre africain Limnocnida.

16:23 Publié dans Cnidaires, Invertébrés, Limnologie-hydrobiologie | Lien permanent | Commentaires (5) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

Le Chocard à bec jaune

Le Chocard à bec jaune

Le Chocard à bec jaune

Pyrrhocorax graculus

(Famille des Corvidés)

par André Guyard

Le Chocard fréquente les alpages

Les deux sexes sont semblables

Les chocards sont grégaires. Ils volent en bandes pouvant compter plus d’une centaine d’individus. Ils excellent dans l’art d’utiliser les courants, planant et profitant des ascendances thermiques.

À l’affût d’un morceau de pain

Le Chocard se nourrit principalement d’invertébrés, en particulier d’insectes et de petits escargots. Mais il repère très vite les randonneurs et s’invite sans tarder au pique-nique.

Photos et vidéo dues à André Guyard et réalisées dans le Chablais.

16:11 Publié dans Ornithologie | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

Le Chamois des Alpes

Le Chamois des Alpes

Le Chamois des Alpes

Rupicapra rupicapra

(Famille des Bovidés, sous-famille des Caprinés)

par André Guyard

Le Chamois appartient à la famille des Bovidés et à la sous-famille des Caprinés (chèvres). Trois sous-espèces de Chamois habitent notre pays : le Chamois des Alpes (Rupicapra rupicapra rupicapra), le Chamois de Chartreuse (Rupicapra rupicapra cartusiana) et le Chamois des Pyrénées ou Isard (Rupicapra pyrenaica pyrenaica).

Le Chamois des Alpes mesure de 0,75 m à 0,80 m au garrot et de 1, 25 m à 1, 35 m de longueur. Le poids d’un mâle adulte varie de 35 à 50 kg, celui d’une femelle de 25 à 38 kg.

Crinière hérissée, le bouc surveille les intrus surgissant sur son territoire

Dans le parc du Mercantour, les chamois ne

Chez le Chamois, comme pour tous les bovidés, les cornes sont conservées tout au long de la vie. Elles poussent dès la naissance, mais ne sont visibles que vers 2 mois. À 6-7 mois, elles mesurent de 3 à 5 cm et amorcent une légère courbure vers l’arrière.

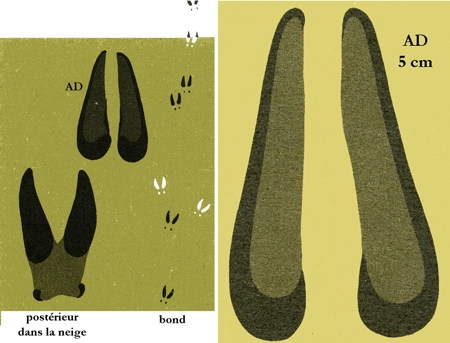

Empreintes et voie de chamois dans la neige

L'empreinte du Chamois est très caractéristique 6 cm de long sur 3,5 cm de large). Les marques des deux sabots sont très nettes et et à peu près aussi larges en avant qu'en arrière et il y a toujours un intervalle aussi important entre les deux pinces. Les doigts postérieurs en position élevée sur la jambe ne laissent des traces qu'en neige profonde.

Le Chamois des Alpes peuple naturellement tous les départements des Alpes et du Jura. Il a été introduit dans les Vosges et dans le Cantal. Le Chamois de Chartreuse se rencontre uniquement dans le massif de la Chartreuse entre Grenoble et Chambéry.

L’estimation des effectifs de chamois donne un minimum de 70 000 dans les Alpes, 3 000 dans le Jura, 2 600 dans les Vosges et 600 dans le Massif central.

La reproduction

Dès le mois d’octobre, en général au-dessus de la forêt, on observe de grands rassemblements d’animaux où se joignent les mâles d’habitude solitaires. Le rut commence dès novembre pour se terminer vers la mi-décembre. Dans la première moitié du rut, ce sont les mâles âgés qui empêchent les plus jeunes de courtiser les femelles et qui assurent les saillies.

C’est à peu près 23 semaines plus tard, entre printemps et été, que la femelle donne naissance à un jeune. Il n’est pas rare qu’une femelle âgée de 15 ans et plus soit encore féconde. Le chevreau mesure 0,50 m de long et 0,35 m de haut et pèse de 2 à 2, 7 kg. Il lui suffit de quelques heures pour se tenir debout et quelques jours pour suivre sa mère. À l’âge de 2 mois, il pèse entre 9 et 10 kg.

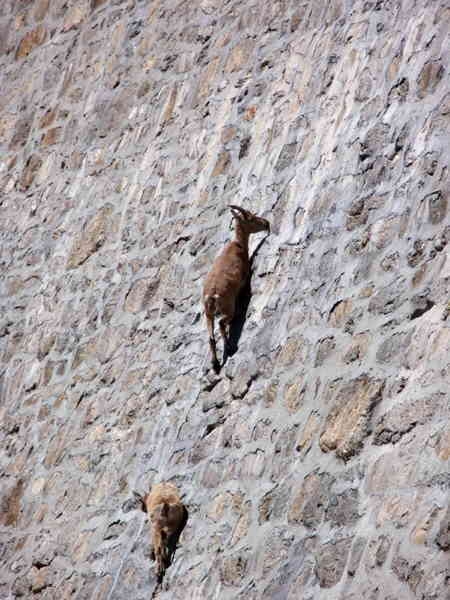

L’habitat

Malgré une idée largement répandue, le Chamois n’est pas l’animal de la haute montagne. Il préfère la zone forestière et la partie inférieure de la montagne pastorale. Le critère prépondérant à l’habitat du Chamois, c’est le relief accidenté. Il n’existe pas de population vivant en terrain plat et dépourvu de pentes rocheuses.

L’utilisation du milieu est très variable, la répartition dans l’espace des animaux n’est jamais figée. Elle varie aussi dans le temps. Enfin les regroupements sont liés au sexe et à l’âge des animaux. Le Chamois est particulièrement bien adapté à la vie en montagne. En hiver le sous-pelage est constitué d’un duvet laineux de 2 à 3 cm d’épaisseur qui couvre tout le corps. Les os longs des membres antérieurs et postérieurs forment des angles très fermés qui leur procurent une souplesse et une détente étonnantes. Le bord des sabots permet une adhérence élevée sur les rochers et la palmure interdigitale assure une bonne portance sur la neige. Enfin le cœur des chamois et isard est un muscle très puissant. Abondamment oxygéné par le sang très riche en globules rouges, il permet aux animaux de soutenir des efforts intenses et violents.

L’alimentation

Les végétaux constituent la nourriture exclusive des chamois. Ils consacrent une grande partie de leur temps à cette activité.

Au printemps : chamois et isards gagnent les fonds de vallées attirés par les pousses nouvelles de graminées ou de fleurs. Grisés par cette nourriture, leur observation peut être alors d’une grande facilité ;

En été et en automne : la ressource alimentaire est vaste, légumineuses et graminées sont préférées ;

En hiver : l’accessibilité à la nourriture est liée à la couverture neigeuse. Les animaux parcourent alors les rares secteurs où la neige ne tient pas. Ils s’alimentent aussi en forêt, utilisant les rameaux, écorces et lichens. Toutefois cette situation est très fluctuante dans l’espace et dans le temps et l’on considère que les chamois ne commettent pas de dégâts importants.

Les chamois sont friands de sel, qui est un élément nutritif nécessaire. Ils le trouvent sous forme de salines naturelles et de pierres à sel déposées par les bergers pour les moutons. Les besoins en eau sont assurés par la consommation des végétaux et par la rosée matinale, il est rare d’observer un chamois qui se désaltère.

Les relations avec les autres espèces

L’augmentation des effectifs des différentes espèces d’ongulés sauvages en montagne et particulièrement du Cerf et du Chevreuil fait que la fréquence des contacts est élevée. Ces relations sont dépendantes des différents facteurs du milieu tels que la densité des espèces, la ressource alimentaire, les conditions hivernales. En hiver en montagne, Chamois et Chevreuil cohabitent, si des conditions difficiles persistent cela peut conduire à des concentrations élevées. On suppose que la tolérance entre espèces est mutuelle. Les choix alimentaires des espèces sont le plus souvent complémentaires.

La fréquentation d’un même territoire par les chamois et des troupeaux d’animaux domestiques est rarement simultanée. En été, chamois et moutons ne fréquentent qu’exceptionnellement les mêmes versants et les mêmes altitudes.

Sur des territoires où cohabitent le Loup ou le Lynx et le Chamois, ce dernier représente une part non négligeable de l’alimentation de ces grands prédateurs.

Le petit film qui illustre cet article a été réalisé par André Guyard dans le Parc du Mercantour ainsi que les photos qui sont extraites du film.

De nombreux sites sont consacrés au Chamois, en particulier :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chamois

http://www.capserveur.com/ancgg/especes_chamois.asp

15:58 Publié dans Mammifères | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

Le Bouquetin des Alpes

Le Bouquetin des Alpes

Le Bouquetin des Alpes

Voici le barrage de Cingino en Italie,

mais regardez de plus près…

(photo DR)

La paroi du barrage est constellée de bouquetins !

(photo DR)

Les bouquetins aiment broûter les mousses

et lichens et lécher les concrétions salines

qui se forment sur la paroi du barrage

(photo DR)

Le mâle

Un vieux solitaire en pleine rumination

Dès l’âge de trois mois, la tête du mâle s’orne de cornes persistantes, recourbées vers l’arrière et plus ou moins divergentes selon les individus et les populations. Ces cornes grandissent toute la vie en se parant de nodosités, aussi appelées bourrelets de parure. Lors de la mort de l’animal, elles peuvent atteindre un mètre de longueur et peser près de 5 kg la paire.

La femelle

Femelles et jeunes restent en hardes,

Reconnaissance des sexes

À partir de l’âge de deux ans, le dimorphisme sexuel est suffisamment marqué pour que la détermination des sexes en nature soit possible. Avant cet âge, la détermination du sexe est plus délicate et repose essentiellement sur un examen attentif des cornes : celles des éterlous (jeunes mâles) sont plus épaisses à la base (du fait de l’apparition des premières nodosités), tandis que celles des éterles (jeunes femelles) sont plus minces et dépourvues de bourrelets.

Reproduction

Le Bouquetin est une espèce polygame. Les hardes mixtes commencent à se former dès le début du mois novembre, mais le rut à proprement parler ne débute réellement qu’au début du mois de décembre. Au sein de ces troupeaux, il se crée une hiérarchie.

Des conditions météorologiques difficiles en début d’hiver, empêchant les mâles de rejoindre les femelles, peuvent entraîner des accouplements plus tardifs, jusqu’en février. Bien sûr, ils provoquent des mise bas retardées, courant juillet (au lieu de début juin). À la fin du rut qui se termine généralement début janvier, les animaux se montrent particulièrement fatigués car ils mangent très peu durant cette période.

La mise bas s’effectue tous les ans pour chaque femelle après 165 à 170 jours de gestation. Les naissances interviennent généralement au début du mois de juin, mais peuvent s’échelonner entre la fin du mois de mai et la mi-juillet.

L’étagne met bas un seul cabri généralement, mais des jumeaux peuvent être observés dans certaines colonies, notamment dans les plus jeunes. L’allaitement dure deux à trois mois, mais peut se prolonger durant l’hiver (jusqu’en janvier parfois). La longévité potentielle extrême est estimée à 25 ans chez le Bouquetin des Alpes. La femelle, par son mode de vie, aurait une espérance de vie légèrement supérieure à celle du mâle.

Habitat

Le Bouquetin des Alpes est un animal de rocher. Il s’épanouit sur les adrets (versants tournés au sud), dans de grandes parois rocheuses abruptes, riches en surplombs, couloirs, vires... Dans les massifs élevés, il se tient généralement entre 2400 et 3300 mètres, mais, sur ces mêmes massifs, on peut le voir évoluer 1000 mètres plus bas. Le Bouquetin n’aime pas la neige et ne franchit jamais de grands névés ou de glaciers.

Nourriture

En haute montagne, les plantes herbacées constituent la base principale de l’alimentation du Bouquetin des Alpes : poacées, fabacées, astéracées et cypéracées. Mais il ne dédaigne pas pour autant les feuilles et les jeunes pousses d’arbustes de l’année. Les hardes de bouquetins n’hésitent pas à se mêler aux troupeaux de chèvres domestiques comme au Refuge de Trébentaz sur le GR5 au-dessus de Châtel (Haute-Savoie). Le Bouquetin absorbe souvent de l’eau sous forme de neige ou de rosée, mais boit (dans un ruisseau ou une flaque) très rarement.

* CRAVE et Parc national des Écrins, 1995. - Faune Sauvage des Alpes du Haut Dauphiné - Atlas des vertébrés - Tome 1. 303 p.

* DRAGESCO Éric, 1995. - La vie sauvage dans les Alpes. - Éditions Delachaux et Niestlé. 239 p.

* KRAMMER Mathieu, 2003. – Le Bouquetin des Alpes, Capra ibex ibex. www.bouquetin-des-alpes.org.

* ONCFS, 1997. - Le Bouquetin des Alpes. - Brochure technique de l’ONCFS n°24. 32 p.

* Publications de l’École moderne française et des parcs nationaux de France, BT Nature, 1991. - Le Bouquetin. 39 p.

* SCHILLING D., SINGER D. & DILLER H. 1986. – Guide des Mammifères d’Europe. Éditions Delachaux et Niestlé. 280 p.

* WEBER Éric, 1994. - Sur les traces des Bouquetins d’Europe. - Éditions Delachaux et Niestlé. 176 p.

* http://fr.wikipedia.org/wiki/Bouquetin

Vidéo et photos prises dans le Parc National du Mercantour par André Guyard. On trouvera sur internet de nombreux sites, souvent élaborés par des naturalistes passionnés et beaucoup plus complets que ce simple aperçu.

15:35 Publié dans Mammifères | Lien permanent | Commentaires (4) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

Le Crapaud sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)

Le Sonneur à ventre jaune

Le Sonneur à ventre jaune

Bombina variegata

(Amphibien anoure discoglossidé)

par André Guyard

(Dernière mise à jour : 19 septembre 2014)

Appelé aussi Crapaud sonneur à ventre jaune, c'est un petit crapaud (50 mm de long) que l'on trouve dans toute l'Europe centrale et méridionale (sauf la Péninsule Ibérique), dans des mares, ornières ou flaques d'eau en forêt. Il cohabite volontiers avec ses congénères et des tritons mais évite d'autres anoures. Il mène une vie aquatique mais chasse à terre insectes, vers, petits crustacés et mollusques.

Le sonneur à ventre jaune présente une face dorsale pustuleuse, gris marron et homochrome au milieu.

Il dévoile sa face ventrale d'un jaune vif taché de noir lorsqu'il est menacé par un prédateur.

Bombina variegata face ventrale

Les couleurs vives de sa livrée ventrale préviennent

l’éventuel prédateur de la présence du venin. (Vue en aquarium)

Selon l'attaque, il prend différentes postures, et libère un liquide visqueux, poison irritant pour les yeux, à l'odeur repoussante. La pupille de l'œil est en forme de cœur.

Tête de Bombina variegata.

La peau verruqueuse montre des pustules venimeuses

Le sonneur à ventre jaune se reproduit en mai, juste après l'hibernation qui a lieu d'octobre à avril. Le mâle chante pour attirer une femelle. L'accouplement se produit lorsque la température de l'eau est supérieur à 11° C. Le mâle enserre la femelle et féconde les œufs éjectés. La femelle accroche aux plantes aquatiques immergées une petite grappe de quelques œufs (1 à 10 maxi). Ceux-ci éclosent après 10 jours.

Le chant du mâle, que l’on pourra écouter dans la vidéo ci-dessous, est destiné à attirer les femelles dans le point d’eau choisi pour la reproduction.

Photos de André Guyard prises dans le Bois d’Aglans lors d’une excursion "Natures et Découvertes" animée par Michel Cottet (mai 2009).

Vidéo : André Guyard.

Le Sonneur à ventre jaune est une espèce vulnzérable protégée. Voir à ce sujet la fiche réalisée par l'Onéma.

Menaces sur les Amphibiens : une vidéo Xenius d'Arte.

15:11 Publié dans Herpétologie, Limnologie-hydrobiologie | Tags : amphibiens | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

La Bécassine des marais

La Bécassine des marais

La Bécassine des marais

Gallinago gallinago

(Famille des Scolopacidés)

par André Guyard

La Bécassine des marais se caractérise par un long bec flexible, des ailes pointues et une coloration roux orangé sur la queue. Elle vit et se reproduit dans les zones herbeuses humides, au bord des marais d’eau douce et des étangs ainsi que dans les prairies inondées. Plus petite que la Bécasse, elle est plus grande que la Bécassine sourde.

S’abattant dans la prairie, elle sonde le sol

à la recherche de vers

Elle se nourrit d’invertébrés : vers, mais aussi insectes, crustacés, mollusques, et parfois de graines et de baies, picorant la nourriture sur ou dans le sol. L’extrémité flexible de son bec lui permet de "sentir" la proie tout en sondant la boue. Elle explore également les rives des lacs et étangs, dans la zone des hélophytes.

Perchée sur un piquet, la bécassine va plonger

La femelle pond 3 à 4 œufs qu’elle couve durant 18 à 20 jours. Les poussins sont nourris par les parents pendant la première semaine. Au bout de dix jours, ils sont capables de trouver seuls leur nourriture en parcourant la végétation environnante, mais retournent au nid pour dormir. Ils prennent leur envol à l’âge de 15 à 20 jours.

La vidéo ci-dessous montre une bécassine perchée sur un piquet bordant une prairie humide d’Islande où elle va s’abattre pour sonder le sol à la recherche de vers de terre.

15:01 Publié dans Limnologie-hydrobiologie, Ornithologie | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

Pensées socialistes et conception de la nature

Pensées socialistes

Pensées socialistes

et conception de la nature

par André Guyard

À Besançon, patrie des socialistes Fourier et Proudhon, en particulier, s'est déroulé du 15 au 17 avril 2009 un colloque consacré à la pensée sociale du XIXe siècle. Il s'agissait d'établir comment s'est constitué puis modifié le partage traditionnel entre la nature d'un côté et la société de l'autre.

Le laboratoire de Recherches philosophiques sur les logiques de l'agir de l'université de Franche-Comté étudie les rapports nature/culture de l'Antiquité à nos jours. Et c'est plus particulièrement à la pensée sociale du XIXe siècle que ce colloque s'est attaché.

Comment les socialismes se sont-ils rapportés au partage nature/société ? Plus généralement, dans quelle mesure la pensée socialiste des XIXe et XXe siècles a-t-elle eu besoin, pour assurer ses bases théoriques, de développer une certaine vision de la nature, des êtres et des lois qui la définissent, ainsi qu'une certaine conception des rapports entre la nature et les activités humaines ?

Bref, y a-t-il eu une (ou des) « philosophie(s) de la nature » créée(s) ou transformée(s) pour leurs besoins par les penseurs qui se réclamaient du projet socialiste au sens large ? Quels furent, le cas échéant, les grands thèmes de cette (ou ces) conception(s) ? En particulier, a-t-elle comporté des aspects «environnementalistes», voire «écologistes» méritant d'être explorés et même réactivés à la lumière des questions contemporaines ?

Laboratoire de Recherches philosophiques sur les logiques de l'agir, Université de Franche-Comté. Tél. 03 81 66 54 42, - arnaud.mace@univ-fcomte.fr

14:54 Publié dans Nature & philosophie | Tags : philosophie, socialisme | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

03/10/2009

L’échinococcose alvéolaire : une maladie franc-comtoise ? Généralités

1. Généralités : parasitose et agent de la parasitose

1. Généralités : parasitose et agent de la parasitose

par André Guyard

(Voir la suite de l'article : 2. Le cycle parasitaire de l'échinoccose)

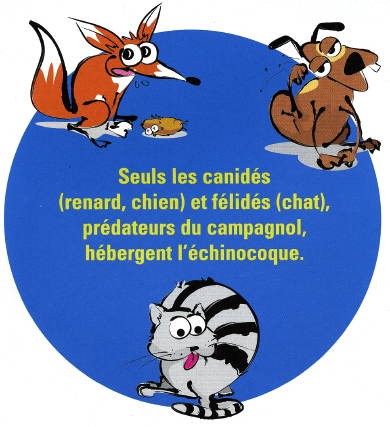

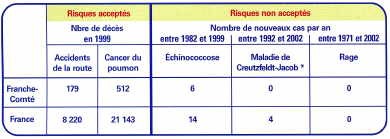

L’échinococcose alvéolaire constitue une parasitose relativement rare en Europe, où elle tend cependant à augmenter, elle se concentre principalement en Franche-Comté (en particulier le Haut-Doubs), en Suisse et en Allemagne.

L’échinococcose alvéolaire (EA) est une parasitose due à un ver plat, Echinococcus multilocularis une espèce de ténia échinocoque appartenant au phylum des Plathelminthes et à la classe des Cestodes.

Les Plathelminthes (Vers plats) sont des Métazoaires (animaux pluricellulaires) à corps aplati dans lequel les différents organes sont inclus au sein d’un tissu mésenchymateux. Leur appareil digestif est nul ou incomplet. Leur appareil excréteur est constitué de cellules à flammes vibratiles et ils sont généralement hermaphrodites.

À côté de la classe des Turbellariés (planaires) dont les espèces sont libres et aquatiques, les autres Plathelminthes sont des parasites possédant des organes de fixation (ventouses ou crochets). Ils se divisent en deux grands groupes :

- les Trématodes au tube digestif incomplet et dont le corps n’est pas segmenté (ex : douves, bilharzies),

- les Cestodes dépourvus de tube digestif et dont le corps est segmenté (ex : ténias).

Le développement dans l’organisme humain ou de certains animaux de la larve d’Echinococcus multilocularis provoque un ensemble de manifestations pathologiques connues comme l’échinococcose alvéolaire (EA), cette entité morbide se différenciant fondamentalement de l’échinococcose hydatique, cette dernière affection étant due à Echinococcus granulosus, un autre ténia échinocoque.

Quand le dernier anneau du parasite est mûr, il se détache, et les œufs ou embryophores qu’il renferme se trouvent éliminés avec les excréments du Renard dans le milieu extérieur.

Les embryophores arrondis mesurent de 30 à 35 μm de diamètre ; à l’intérieur d’une coque épaisse se trouve l’embryon muni de six crochets (embryon hexacanthe).

- Giraudoux P. et al – Où l’échinoccose sévit-elle ? Bull. Acad. Natle Méd. 2008, 192, n° 6, 1119-1130.

- Observatoire régional de l’environnement Besançon – Du renard au pissenlit, l’échinoqui ? Du pissenlit au campagnol, l’échinoquoi ? Plaquette d’information de l’Observatoire régional de l’environnement. 2004, 12 p.

- Guyard A. - Cours de parasitologie. 1980.

• Centre Collaborateur OMS pour la Prévention et le Traitement des Echinococcoses humaines, Centre hospitalier universitaire et Université de Franche-Comté, patrick.giraudoux@univ-fcomte.fr

• Laboratoire d’études et de recherches sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, AFSSA, Domaine de Pixérécourt. B.P. 43. 54 220 Maizeville.

• Observatoire régional de l’environnement, Conseil régional de Franche-Comté, 4 square Castan – 25031 Besançon cedex.

19:49 Publié dans Médecine, Nature et santé, Parasitologie | Tags : santé, parasites, plathelminthes, ténia échinocoque, échinoccose alvéolaire, franche-comté, campagnol, renard, chien, chat | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

L’échinococcose alvéolaire : une maladie franc-comtoise ? Le cycle parasitaire

2. Le cycle parasitaire de l'échinocoque

2. Le cycle parasitaire de l'échinocoque

par André Guyard

(suite de l'article 1 : l'échinoccose : une maladie franc-comtoise)

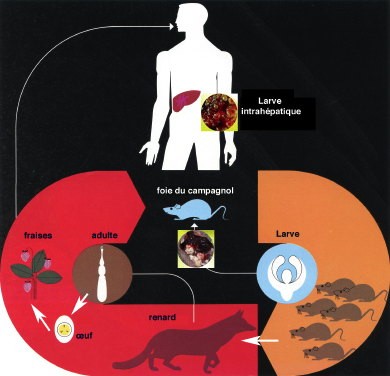

Dans la première partie, nous avons vu que c’est le scolex du ver adulte qui bourgeonne les anneaux, le plus jeune anneau étant celui le plus proche de la tête. La longévité du parasite est assez courte puisqu’elle est de l’ordre de 3 à 4 mois.

Quand le dernier anneau du parasite est mûr, il se détache, et les œufs ou embryophores qu’il renferme se trouvent éliminés avec les excréments du Renard dans le milieu extérieur.

Les embryophores arrondis mesurent de 30 à 35 μm de diamètre ; à l’intérieur d’une coque épaisse se trouve l’embryon muni de six crochets (embryon hexacanthe).

Pour poursuivre son cycle biologique, l’embryophore doit être avalé par des rongeurs, essentiellement des microtidés (mulots ou campagnols).

M. arvalis et A. terrestris sont les deux hôtes intermédiaires les plus fréquents de E. multilocularis.

Chez ces hôtes intermédiaires, la morphogenèse larvaire est rapide. La coque de l’embryophore dissoute dans l’estomac, l’embryon hexacanthe est libéré et traverse la paroi intestinale pour gagner le foie par l’intermédiaire du système veineux porte.

La larve d’Echinococcus multilocularis occupe ainsi essentiellement une localisation hépatique, alors que pour la larve d’Echinococcus granulosus, agent de l’échinococcose hydatique, cette localisation est loin d’être exclusive. En 3 à 5 mois, selon le caractère plus ou moins favorable de l’hôte intermédiaire, la larve achève son développement.

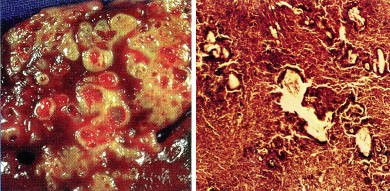

Les lésions de l’EA sont très caractéristiques par leur caractère diffus et envahissant, l’absence de formation fibreuse adventicielle ne permettant pas une limitation de l’extension de la tumeur parasitaire comme dans le cas du kyste hydatique.

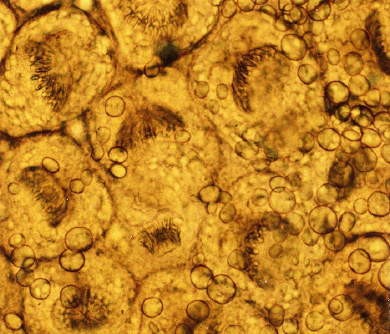

Le foie, envahi par une multitude de petites vésicules fertiles contenant des protoscolex, présente un aspect dit de "pain bis". Ce bourgeonnement de vésicules correspond à une multiplication larvaire, un véritable clonage.

Au-dessus des reins, on observe,

L’intensité de la multiplication des protoscolex est impressionnante (cliché Patrick Giraudoux)

(Document : plaquette de l’Observatoire de l’environnement)

Les renards ne sont pas les uniques responsables de la transmission de l'échinococcose à l'Homme, pas plus que la prairie ou la forêt ne sont ses seuls terrains de prédilection. D'abord, les renards n'hésitent plus à sortir du bois pour trouver de la nourriture facile dans les poubelles, et amènent l'échinocoque jusque dans les villes et les villages. Ensuite, les chats et les chiens peuvent être parasités et transmettre la maladie lors de séances de léchage intempestif ou par l'intermédiaire de leurs excréments infestant la terre. La pratique du jardinage est donc susceptible de favoriser la contamination. Protéger son potager de l'intrusion d'animaux est un impératif. Fermer les bacs à sable des enfants également.

Le Renard est un grand prédateur de campagnols

Cliché DR

(D’après : Parasitologie, documentation scientifique des laboratoires Roland-Marie)

Bibliographie sommaire :

- Giraudoux P. et al – Où l’échinoccose sévit-elle ? Bull. Acad. Natle Méd. 2008, 192, n° 6, 1119-1130.

- Observatoire régional de l’environnement Besançon – Du renard au pissenlit, l’échinoqui ? Du pissenlit au campagnol, l’échinoquoi ? Plaquette d’information de l’Observatoire régional de l’environnement. 2004, 12 p.

Contacts :

• Centre Collaborateur OMS pour la Prévention et le Traitement des Echinococcoses humaines, Centre hospitalier universitaire et Université de Franche-Comté, patrick.giraudoux@univ-fcomte.fr.

• Laboratoire d’études et de recherches sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, AFSSA, Domaine de Pixérécourt. B.P. 43. 54 220 Maizeville.

• Observatoire régional de l’environnement, Conseil régional de Franche-Comté, 4 square Castan – 25031 Besançon cedex.

11:28 Publié dans Médecine, Nature et santé, Parasitologie | Tags : santé, parasites, plathelminthes, ténia échinocoque, échinoccose alvéolaire, franche-comté, campagnol, renard, chien, chat | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

L’échinococcose alvéolaire : une maladie franc-comtoise ? La répartition géographique

3. La répartition géographique de l’échinococcose alvéolaire

3. La répartition géographique de l’échinococcose alvéolaire

par André Guyard

(dernière mise à jour : juillet 2012)

(suite de l'article 2 : le cycle parasitaire)

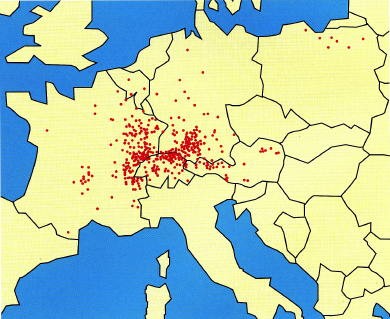

La répartition géographique d’Echinococcus multilocularis est très particulière. La parasitose ne se rencontre que dans l’hémisphère nord : Eurasie (Sibérie avant tout), Europe centrale (Bulgarie, Pologne, Yougoslavie) et surtout dans la Bavière et le Tyrol. C’est à partir de ce dernier foyer que l’affection s’est propagée vers la Suisse et la France.

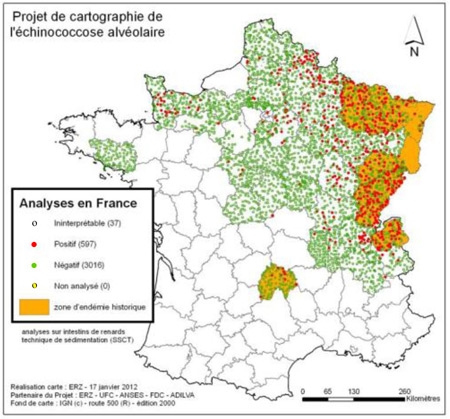

Répartition des cas humains en Europe de 1982 à 2001

Analyses sur intestins de renards en France (SSCT)

(ERZ, janvier 2012)

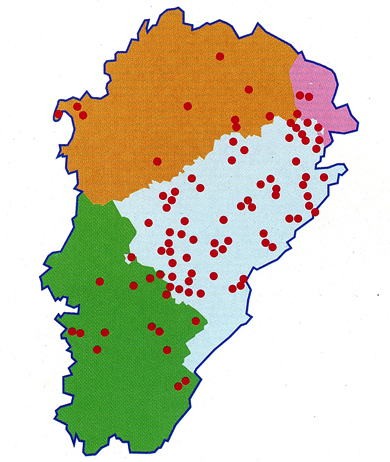

Répartition des 117 cas humains en Franche-Comté

Un réseau européen, constitué en 1997, a permis de répertorier 559 cas d’EA, diagnostiqués entre 1982 et 2000, dont 258 en France (principalement en Franche-Comté, Lorraine, Rhône-Alpes). Depuis 2002, ce réseau est relayé, en France, par le réseau FrancEchino : grâce à un partenariat avec l’Institut de Veille Sanitaire (InVS), tous les nouveaux cas humains d’EA sont enregistrés au CHU de Besançon.

Entre 2001 et 2005, 70 nouveaux cas ont été recensés, avec une incidence annuelle stable : en moyenne 15 nouveaux cas par an. 85 % de ces patients sont originaires des zones d’endémie classique de l’est de la France. Cependant, la localisation de nouveaux patients semble indiquer une extension des foyers de transmission vers le sud (Aveyron, Lozère), l’ouest et le nord (Côte d’Or et Ardennes). L’EA touche essentiellement les personnes ayant un mode de vie rural.

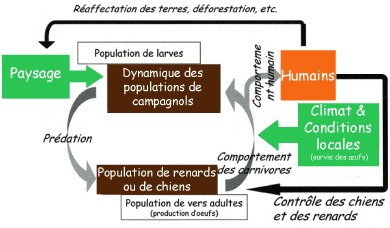

Les études pluridisciplinaires conduites en France et en Chine ont montré que la transmission du parasite et l’exposition humaine sont dues à un ensemble complexe de facteurs écologiques et comportementaux dont l’analyse doit être réalisée à plusieurs échelles spatiales et temporelles.

(D'après P. Giraudoux)

- Giraudoux P. et al – Où l’échinoccose sévit-elle ? Bull. Acad. Natle Méd. 2008, 192, n° 6, 1119-1130.

- Observatoire régional de l’environnement Besançon – Du renard au pissenlit, l’échinoqui ? Du pissenlit au campagnol, l’échinoquoi ? Plaquette d’information de l’Observatoire régional de l’environnement. 2004, 12 p.

Contacts :

• Centre Collaborateur OMS pour la Prévention et le Traitement des Echinococcoses humaines, Centre hospitalier universitaire et Université de Franche-Comté, patrick.giraudoux@univ-fcomte.fr

• Laboratoire d’études et de recherches sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, AFSSA, Domaine de Pixérécourt. B.P. 43. 54 220 Maizeville.

• Observatoire régional de l’environnement, Conseil régional de Franche-Comté, 4 square Castan – 25031 Besançon cedex.

10:51 Publié dans Médecine, Nature et santé, Parasitologie | Tags : santé, parasites, plathelminthes, ténia échinocoque, échinoccose alvéolaire, franche-comté, campagnol, renard, chien, chat | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

L’échinococcose alvéolaire : une maladie franc-comtoise ? Évolution épidémiologique et options de contrôle

4. L’échinococcose alvéolaire : évolution épidémiologique et options de contrôle

4. L’échinococcose alvéolaire : évolution épidémiologique et options de contrôle

par André Guyard

(Suite de l'article 3 : répartition géographique)

De nombreux éléments indiquent que la situation épidémiologique de l’EA est en train de changer en Europe. On note depuis 1990 une augmentation de la prévalence chez le Renard et l’extension vers le nord de l’aire de distribution du parasite.

À l’heure actuelle, la présence du parasite a été démontrée chez le Renard au Danemark, aux Pays-Bas, en Belgique et de l’ouest au sud de la France (dont les côtes de la Manche et et la région parisienne), jusqu’à la Lithuanie, en passant par la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, et le nord de l’Italie.

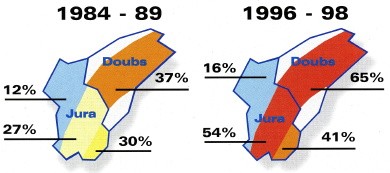

Pour la France, on a pu montrer qu’entre les périodes 1984-1989 et 1996-1999, les prévalences vulpines étaient de 1,4 à 2 fois plus élevées dans les zones d’endémie traditionnelles comme le Haut-Doubs pour atteindre 65 % en hiver, une tendance également constatée dans le sud de l’Allemagne et l’Autriche.

(Document : plaquette de l’Observatoire de l’environnement)

Cette nouvelle situation explique que de fortes prévalences puissent maintenant être observées chez le Renard dans les zones qui ne sont pas connues pour leurs pullulations de rongeurs. C’est le cas par exemple dans les Ardennes, où une prévalence de 53 % a été observé chez le Renard, dans des paysages où les prairies sont fragmentées avec des populations d’hôtes intermédiaires faibles et stables.

Cette augmentation des populations de renards s’est également accompagnée de changements de comportements. Le Renard roux n’est plus seulement rural mais est devenu aussi urbain, ce qui s’est traduit par une implantation du parasite, non seulement aux abords et dans les villages et petites villes des zones traditionnelles d’endémie, mais aussi dans les grandes villes, où elle peut atteindre localement jusqu’à 70 % des animaux dans leur périphérie. L’infestation des renards a été observée à Zurich, Stuttgart, Genève, Copenhague, Nancy et la banlieue parisienne telle qu’en Seine-et-Marne. Quant au cycle urbain entre chats et souris, il est tout à fait exceptionnel.

Par exemple, l’analyse génétique de la population de renards urbains zurichois montre que les échanges avec l’extérieur de la ville sont limités. La présence avérée d’A. terrestris infestés dans les parcs urbains indique que le cycle pourrait y être bouclé. La densité des chiens urbains peut atteindre de 0,5 à 5 individus/ha dans certaines villes, et celle des chats trois fois plus, ce qui rend très probable la prédation de rongeurs infestés.

Dans le contexte rural du canton de Fribourg (Suisse), il a été montré que 7 % des chiens errants et 3 % des chats examinés lors d’un cycle de pullulation d’A. terrestris étaient infestés. Le rôle des chiens et des chats dans l’exposition humaine en Europe, si ce n’est dans le maintien du cycle lui-même, mériterait d’être clarifié notamment dans un contexte urbain.

(Document : plaquette de l’Observatoire de l’environnement)

(Document : plaquette de l’Observatoire de l’environnement)

La régulation par le tir ou le piégeage n’est pas à recommander car, au-delà, des controverses qu’elle peut susciter, elle pourrait conduire à l’effet inverse de celui escompté, en vidant des territoires qui seraient alors très rapidement comblés par des renards ruraux plus infestés, comme ce fut le cas pour la rage.

S’il est évident que l’échinocoque alvéolaire est un parasite qui étend son aire de distribution et augmente l’intensité de sa transmission en Europe, les données qui permettraient de constater un changement de l’épidémiologie humaine sont encore fragmentaires. Ceci peut s’expliquer soit par le fait que ce changement n’entraîne pas, pour des raisons comportementales (hygiène et mode de vie, etc.), une exposition plus forte de la population humaine en ville, soit plus probablement par le fait que l’échinococcose alvéolaire est une maladie longtemps asymptomatique et que les conséquences d’un changement d’exposition ne seront mesurées que plusieurs années après (voir plus bas).

Il serait judicieux que dans l’ensemble des zones européennes concernées, puisse être assuré le meilleur couplage entre un dispositif de surveillance de la parasitose chez les hôtes définitifs (principalement Renard et Chien), seul capable d’anticiper le risque d’exposition, et un dispositif de surveillance de la maladie humaine, qui malheureusement et pour utile qu’il soit en terme d’épidémio-surveillance, ne permet que de constater a posteriori le problème de santé publique posé après que la maladie se soit déjà largement développée.

- Giraudoux P. et al – Où l’échinoccose sévit-elle ? Bull. Acad. Natle Méd. 2008, 192, n° 6, 1119-1130.

- Observatoire régional de l’environnement Besançon – Du renard au pissenlit, l’échinoqui ? Du pissenlit au campagnol, l’échinoquoi ? Plaquette d’information de l’Observatoire régional de l’environnement. 2004, 12 p.

- Guyard A. - Cours de parasitologie. 1980.

Contacts :

• Centre Collaborateur OMS pour la Prévention et le Traitement des Echinococcoses humaines, Centre hospitalier universitaire et Université de Franche-Comté, patrick.giraudoux@univ-fcomte.fr

• Laboratoire d’études et de recherches sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, AFSSA, Domaine de Pixérécourt. B.P. 43. 54 220 Maizeville.

• Observatoire régional de l’environnement, Conseil régional de Franche-Comté, 4 square Castan – 25031 Besançon cedex.

09:03 Publié dans Médecine, Nature et santé, Parasitologie | Tags : parasites | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

L’échinococcose alvéolaire : une maladie franc-comtoise ? La clinique de l'échinococcose alvéolaire

5. La clinique de l'échinococcose alvéolaire

5. La clinique de l'échinococcose alvéolaire

par André Guyard

(suite de l'article : évolution épidémiologique)

Chez l’Homme, la localisation de l’EA est pratiquement toujours hépatique. Les lésions faites d’une multitude de vésicules communiquant entre elles et donnant à la masse kystique son aspect classique en "pain bis", s’accompagnent chez l’Homme, hôte tout à fait inhabituel des larves, de phénomènes dégénératifs avec nécrose, qui n’empêchent pas le cheminement germinatif ni l’extension des vésicules.

Cependant, dans les quelques rares cas où l’on a constaté de véritables métastases pulmonaires et même cérébrales d’un foyer hépatique initial, on a découvert des scolex au niveau de ces métastases.

D’une façon générale, on pense que ces lésions secondaires sont dues à la mobilisation de petits fragments de membranes issus des vésicules primitives. Entraînés dans le torrent circulatoire, ces fragments finiraient par s’immobiliser dans différents organes et ils y constitueraient le point de départ de nouveaux foyers kystiques.

La biopsie du foie utilisée pour assurer le diagnostic de l’EA, doit par conséquent être faite avec une certaine prudence.

La symptomatologie de l’EA est très discrète au début et cela explique la difficulté d’un diagnostic précoce de l’affection. Ce n’est le plus souvent qu’à un stade plus avancé et tout spécialement lorsque les voies biliaires sont atteintes (cette évolution étant d’ailleurs quasi inéluctable) que la symptomatologie devient expressive.

La parasitose se traduit alors par un ictère de type cholestatique. L’amaigrissement rapide et la constatation à la palpation d’un foie dur et irrégulier évoquent habituellement le cancer du foie métastatique, à moins que les examens biologiques spécifiques ne rétablissent le diagnostic exact.

Dans les autres éventualités cliniques, tout comme au début de l’affection, si l’attention peut être attirée vers le foie par les douleurs de l’hypocondre droit et les troubles dyspeptiques, il est exceptionnel de pouvoir établir le diagnostic d’après la seule clinique.

Il faut savoir ne pas s’arrêter au diagnostic de cancer métastatique du foie et évoquer l’EA. On doit alors s’aider des examens biologiques et d’imagerie médicale adéquats d’autant plus que, lorsque les voies biliaires n’ont pas été manifestement envahies, on peut espérer que les lésions hépatiques sont suffisamment localisées pour permettre de tenter une hépatectomie réglée, capable d’assurer une guérison totale et définitive. La notion d’endémicité dans la région habitée par le malade, celle de contact de ce dernier avec des renards revêtent une grande valeur d’orientation.

- Giraudoux P. et al – Où l’échinoccose sévit-elle ? Bull. Acad. Natle Méd. 2008, 192, n° 6, 1119-1130.

- Observatoire régional de l’environnement Besançon – Du renard au pissenlit, l’échinoqui ? Du pissenlit au campagnol, l’échinoquoi ? Plaquette d’information de l’Observatoire régional de l’environnement. 2004, 12 p.

- Guyard A. - Cours de parasitologie. 1980.

Contacts :

• Centre Collaborateur OMS pour la Prévention et le Traitement des Echinococcoses humaines, Centre hospitalier universitaire et Université de Franche-Comté, patrick.giraudoux@univ-fcomte.fr

• Laboratoire d’études et de recherches sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, AFSSA, Domaine de Pixérécourt. B.P. 43. 54 220 Maizeville.

• Observatoire régional de l’environnement, Conseil régional de Franche-Comté, 4 square Castan – 25031 Besançon cedex.

08:12 Publié dans Médecine, Nature et santé, Parasitologie | Tags : santé, parasites, plathelminthes, ténia échinocoque, échinoccose alvéolaire, franche-comté, campagnol, renard, chien, chat | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

L’échinococcose alvéolaire : une maladie franc-comtoise ? Le diagnostic

6. Le diagnostic de l'échinococcose alvéolaire

6. Le diagnostic de l'échinococcose alvéolaire

par André Guyard

(suite de l'article 5 : la clinique de l'échinoccose alvéolaire)

Le diagnostic biologique proprement dit comporte la recherche d’une éosinophilie sanguine, la pratique d’une intradermoréaction spécifique, l’examen anatomopathologique du foie et un certain nombre de réactions sérologiques.

L’éosinophilie sanguine lorsqu’elle existe est très évocatrice d’une étiologie parasitaire ; elle est malheureusement inconstante et non spécifique ; elle peut en outre avoir déjà disparu au moment où la symptomatologie clinique devient patente.

Le test de sensibilisation cutanée pratiqué sous forme d’intradermoréaction à l’aide, non pas d’antigène spécifique, mais d’antigène hydatique, ne possède pas de valeur décisive car, malgré la relative parenté antigénique entre Echinococcus granulosus et Echinococcus multilocularis, la réponse à l’antigène hydatique au cours d’une EA est de faible intensité.

Le risque de déclencher, à l’occasion d’une biopsie hépatique, une échinococcose secondaire, bien que considérablement réduit par rapport à l’hydatidose, existe cependant.

Les méthodes sérologiques classiques de fixation du complément, d’agglutination en utilisant différents supports, d’immunoprécipitation, requièrent un antigène soluble difficile à préparer et à purifier. La plupart du temps, on n’utilise pas un antigène alvéolaire spécifique et on se contente des antigènes hydatiques plus aisément disponibles. On comprend que dans ces conditions, les réactions sérologiques soient entachées d’un manque de sensibilité.

Le meilleur test biologique actuel est constitué par la réaction d’immunofluorescence. Dans cette réaction, on utilise comme antigène figuré des coupes de tumeur d’origine humaine ou animale réalisées par congélation au cryostat. Après la mise en contact de ces coupes avec le sérum du malade suspecté d’EA et l’adjonction du conjugué fluorescent, on procède à une contre coloration à l’aide de bleu Evans.

Lorsque la réaction est positive, les membranes germinatives kystiques présentes sur la coupe congelée montrent une intense fluorescence. En cas de réaction négative, les mêmes membranes germinatives apparaissent en rouge. Mis en présence de coupes de scolex d’Echinococcus granulosus, le sérum de malades atteints d’EA manifeste dans les mêmes conditions expérimentales une réaction d’immunofluorescence positive, mais à un titre inférieur.

Cette différence dans le comportement du sérum vis-à-vis des deux antigènes permet d’envisager de faire le diagnostic différentiel entre les deux échinococcoses.

Les examens par échographie, scanner et IRM sont particulièrement intéressants lors de l’établissement du bilan préopératoire. Leur contribution au diagnostic étiologique n’est cependant pas négligeable.

De nouveaux marqueurs pour pister l'échinococcose humaine (Addition du 05/07/2011)

L'échinococcose soulève encore de nombreuses questions au sein de la communauté scientifique. Si l'on sait détecter la maladie, on ne connaît en revanche pas bien son aspect fonctionnel. Sur des territoires particulièrement touchés par cette parasitose en Europe, l'université de Franche-Comté et l'université de Berne font preuve de recherches très actives. Un projet franco-suisse vient d'obtenir un soutien financier dans le cadre du programme Interreg, visant à améliorer les résultats obtenus grâce à une technique d'imagerie médicale particulièrement adaptée, la tomographie par émission de positons (TEP).

Relativement rare en Europe, où elle tend cependant à augmenter, l'échinococcose, se concentre principalement en Franche-Comté, en Suisse et en Allemagne. Un tiers des patients atteints sont guéris par chirurgie (ablation de la partie de foie infecté), deux tiers doivent supporter un traitement à vie. Une centaine de patients venus de toute la France sont actuellement suivis au CHU de Besançon, centre collaborateur de l'OMS pour toutes les échinococcoses humaines. La tomographie par émissions de positons (TEP) est la technique d'imagerie fonctionnelle employée pour dépister la maladie, à l'aide de traceurs radioactifs introduits dans l'organisme. Le fluoro-deoxyglucose (FDG) est le plus couramment utilisé. Rendu radioactif par un marquage au fluor, ce glucose est détecté par la caméra TEP alors qu'il se concentre autour de la lésion. Car les cellules de défense de l'organisme, très actives à l'endroit précis de l'infection, "attirent" à elles le glucose, énergie qu'elles consomment en grande quantité pour être efficaces. Conclusion : là où se trouve le glucose se trouve aussi la lésion.

La recherche s'oriente vers la mise au point de nouveaux traceurs, des molécules susceptibles d'être consommées directement par le parasite et par lui seul. « On pourra alors directement étudier la maladie et connaître le comportement du parasite pour mieux le détruire » explique Okg Blagoskionov, médecin et enseignant-chercheur en imagerie médicale à l'Université de Franche-Comté. L'espoir de mettre au point un nouveau traitement, permettant d'éradiquer l'échinocoque, est à la clé de ces recherches. Le projet IsotopEchino participe à la réalisation de ces travaux, intègre le financement de thèses, notamment en cotutelle avec des universités en Chine, où la parasitose est très répandue. Les fonds octroyés s'élèvent à 249 905 € pour la participation FEDER et 68 343 € pour les subventions suisses, sur un coût total de 815 972 €.

*Contact : Oleg Blagosklonov – Service de médecine nucléaire - CHU Jean Minjoz de Besançon Tél. (0033/0) 3 8l 66 82 94 - oleg-blagoskIonov.univ-fcomte.fr.

Bibliographie sommaire :

- Observatoire régional de l’environnement Besançon – Du renard au pissenlit, l’échinoqui ? Du pissenlit au campagnol, l’échinoquoi ? Plaquette d’information de l’Observatoire régional de l’environnement. 2004, 12 p.

- Mantion G. et al – Le traitement de l’échinococcose alvéolaire humaine : une approche multidisciplinaire. Bull. Acad. Natle Méd. 2008, 192, n° 6, 1151-1158.

Contacts :

• Centre Collaborateur OMS pour la Prévention et le Traitement des Echinococcoses humaines, Centre hospitalier universitaire et Université de Franche-Comté, patrick.giraudoux@univ-fcomte.fr

• Laboratoire d’études et de recherches sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, AFSSA, Domaine de Pixérécourt. B.P. 43. 54 220 Maizeville.

• Observatoire régional de l’environnement, Conseil régional de Franche-Comté, 4 square Castan – 25031 Besançon cedex.

07:20 Publié dans Médecine, Nature et santé, Parasitologie | Tags : santé, parasites, plathelminthes, ténia échinocoque, échinoccose alvéolaire, franche-comté, campagnol, renard, chien, chat | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

L’échinococcose alvéolaire : une maladie franc-comtoise ? Le traitement

7. Le traitement de l'échinoccose alvéolaire

7. Le traitement de l'échinoccose alvéolaire

par André Guyard

(suite de l'article 6 : le diagnostic de l'échinoccose alvéolaire)

On ne connaît encore aucun traitement médical réellement efficace de l’échinococcose alvéolaire. Cette parasitose est caractérisée par une grande latence clinique mais en l’absence de traitement, la mortalité atteint 80 % dans les dix ans après le diagnostic. Ceci est dû à l’absence de traitement médicamenteux totalement et rapidement efficaces à l’heure actuelle.

Un tiers des patients atteints sont guéris par chirurgie (ablation de la partie de foie infecté), deux tiers doivent supporter un traitement à vie. Une centaine de patients venus de toute la France sont actuellement suivis au CHU de Besançon, centre collaborateur de l’OMS pour toutes les échinococcoses humaines.

La chirurgie d’exérèse est actuellement la seule thérapeutique capable d’apporter la guérison, à la condition qu’elle soit appliquée le plus tôt possible, avant l’extension incontrôlable des lésions. L’hépatectomie réglée segmentaire ou à la rigueur lobaire sur des lésions encore localisées amène ainsi la guérison définitive. La chirurgie demeure le premier choix pour guérir environ 30 % des patients en retirant toute la masse parasitaire avec une marge de sécurité suffisante et dans un certain nombre de cas avec des procédés complexes de reconstruction vasculaire et biliaire.

La transplantation hépatique peut être indiquée si une hépatectomie partielle est insuffisante pour obtenir la guérison chez des patients très sélectionnés présentant des complications sévères menaçant leur vie (environ 5 % des cas).

Les procédures d’endoscopie interventionnelle sont utiles pour drainer les abcès intrahépatiques ou les voies biliaires quand l’exérèse chirurgicale n’est pas possible ou pour préparer celle-ci.

Dans tous les cas, le traitement parasitostatique par les dérivés benzimidazolés, principalement l’albendazole, en administration continue est recommandé pendant deux ans après résection radicale ou à vie pour les patients inopérables.

L’albendazole est une molécule utilisée chez tous les malades.

Ce produit stoppe l’évolution du parasite mais

malheureusement, ne le tue pas. Il doit être pris à vie.

Traitement de l’échinoccose alvéolaire en Franche-Comté

Taux de survie à 5 ans des malades diagnostiqués et traités

(Document : plaquette de l’Observatoire régional de l’environnement).

La tomographie par émissions de positons (TEP) est la technique d’imagerie fonctionnelle employée pour dépister la maladie, à l’aide de traceurs radioactifs introduits dans l’organisme. Le fluoro-deoxyglucose (FDG) est le plus couramment utilisé. Rendu radioactif par un marquage au fluor, ce glucose est détecté par la caméra TEP alors qu’il se concentre autour de la lésion. Car les cellules de défense de l’organisme, très actives à l’endroit précis de l’infection, « attirent » à elles le glucose, énergie qu’elles consomment en grande quantité pour être efficaces. Conclusion : là où se trouve le glucose se trouve aussi la lésion.

L’antigénothérapie aurait, dans les mains de ses promoteurs, apporté des rémissions passagères, sans toutefois modifier de façon radicale le pronostic de l’échinococcose alvéolaire dont l’évolution spontanée est toujours mortelle, bien que parfois extrêmement prolongée.

La recherche s’oriente vers la mise au point de nouveaux traceurs, des molécules susceptibles d’être consommées directement par le parasite et par lui seul. « On pourra alors directement étudier la maladie et connaître le comportement du parasite pour mieux le détruire » explique Oleg Blagosklonov, médecin et enseignant-chercheur en imagerie médicale à l’université de Franche-Comté. L’espoir de mettre au point un nouveau traitement, permettant d'éradiquer l'échinocoque, est à la clé de ces recherches.

Le projet IsotopEchino participe à la réalisation de ces travaux, intègre le financement de thèses, notamment en cotutelle avec des universités en Chine, où la parasitose est très répandue.

Quoi qu’il en soit des chances de la chirurgie d’exérèse et peut-être demain d’une antigénothérapie rénovée, à laquelle la possibilité récemment démontrée de pouvoir cultiver les larves d’Echinococcus multilocularis contribuera sans doute, l’échinococcose alvéolaire reste une affection très grave.

Mais les cas humains restent peu nombreux.

Sur le plan individuel, il faut éviter, dans les régions endémiques, de consommer crus des fruits sauvages et d’être en contact avec les animaux susceptibles d’être porteurs du parasite adulte. Il est bon aussi de vermifuger régulièrement chats et chiens.

Bibliographie sommaire :

Mantion G. et al – Le traitement de l’échinococcose alvéolaire humaine : une approche multidisciplinaire. Bull. Acad. Natle Méd. 2008, 192, n° 6, 1151-1158.

Observatoire régional de l’environnement Besançon – Du renard au pissenlit, l’échinoqui ? Du pissenlit au campagnol, l’échinoquoi ? Plaquette d’information de l’Observatoire régional de l’environnement. 2004, 12 p.

Guyard A. - Cours de parasitologie. 1980.

Contacts :

• Centre Collaborateur OMS pour la Prévention et le Traitement des Echinococcoses humaines, Centre hospitalier universitaire et Université de Franche-Comté, patrick.giraudoux@univ-fcomte.fr

• Laboratoire d’études et de recherches sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, AFSSA, Domaine de Pixérécourt. B.P. 43. 54 220 Maizeville.

• Observatoire régional de l’environnement, Conseil régional de Franche-Comté, 4 square Castan – 25031 Besançon cedex.

07:19 Publié dans Médecine, Nature et santé, Parasitologie | Tags : santé, parasites, plathelminthes, ténia échinocoque, échinoccose alvéolaire, franche-comté, campagnol, renard, chien, chat | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

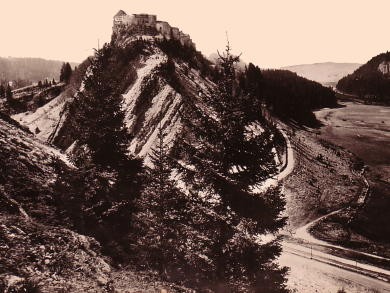

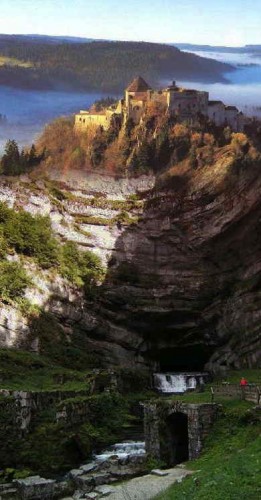

Lorsque les eaux du château de Joux résurgent à la source de la Loue

Lorsque les eaux du château de Joux résurgent à la source de la Loue

Lorsque les eaux du château de Joux résurgent à la source de la Loue

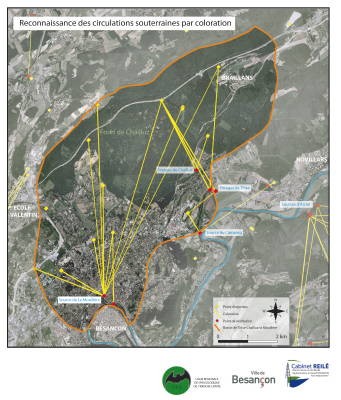

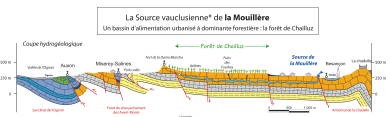

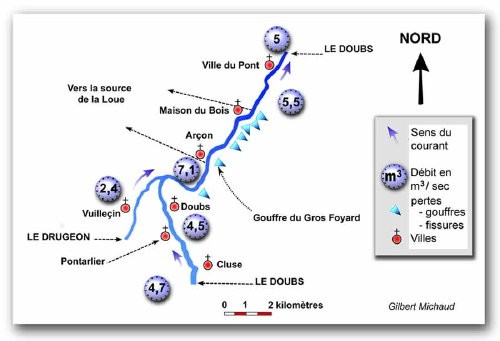

par Pascal Reilé

En 1901, l’incendie de l’usine Pernod de Pontarlier où l’absinthe échappée des cuves s’était répandue dans le Doubs et avait ressurgi dans la source de la Loue, mettait en évidence que les pertes du Doubs à Arçon alimentaient la résurgence. On avait également remarqué que le profilage et le recalibrage du Drugeon — expérience heureusement corrigée — avaient eu un impact sur le débit de la Loue. Depuis, aucune grande découverte n’est venue véritablement expliquer les mystérieux écoulements souterrains de cette grande résurgence française.

La Cluse et les forts (lithographie de Pierre Bichet)

Communauté de communes et environnement

Lors de la pollution de Verrières de Joux (fin décembre 2008), à la demande du Préfet, des services de la Ddass et de la Diren, la communauté de communes du Larmont a mandaté le Cabinet Reilé Pascal, Besancon – Ornans).

Document : cabinet Reilé

Le cabinet Reilé est spécialisé en karstologie. Dans l’affaire qui nous préoccupe, son objectif était d’identifier le niveau des risques de pollution et la nature des écoulements souterrains de la rivière la Morte.

Parallèlement, un travail important de confinement a été réalisé par la CCL et les services du SDIS limitant au maximum la contamination.

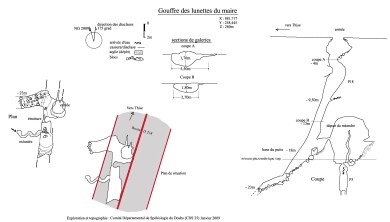

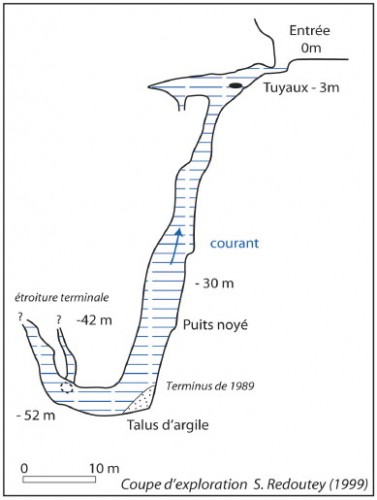

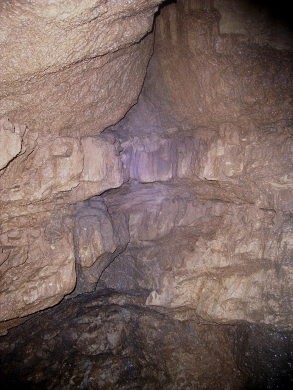

Un gouffre sous le Frambourg

Document : cabinet Reilé

Pascal Reilé, hydrogéologue mais également spéléologue plongeur d'Ornans, en charge du dossier avait pour mission de suivre les traces de contaminations et d’en définir l’exutoire.

L’équipe du Cabinet Reilé avait eu à pénétrer en 1980 dans une faille sous les maisons et la voie ferrée du Frambourg.

Des écoulements souterrains venant de la Morte avaient été identifiés. Le ruisseau souterrain se poursuivait dans une galerie souterraine.

Partant de ces observations, une surveillance a donc été organisée le 31 décembre 2008 dans ce gigantesque puits. Charmante nuit de nouvel an !.

Malgré les contraintes climatiques, les surveillances se sont poursuivies durant tout le mois de janvier 2009.

Document : cabinet Reilé

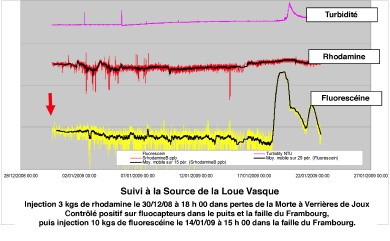

Les résultats scientifiques sont là : L’équipe du Cabinet Reilé a non seulement découvert le soutirage des eaux de la Morte dans cette galerie souterraine mais également prouvé la poursuite des écoulements en direction de la source de la Loue.

La source de la Loue toute verte mais sans anis

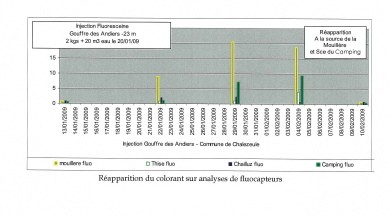

En effet, 4 jours plus tard et 15 kilomètres plus loin, les 10 kilogrammes de fluorescéine ont coloré en vert toute la grande vasque de la Source de la Loue.

Document : cabinet Reilé

Document : cabinet Reilé

L’odeur d’anis n’était pas présente, mais l’existence d’un écoulement souterrain depuis le Château de Joux jusqu’à la Source de la Loue était prouvé.

Un suivi cohérent et une nouvelle vision élargie du bassin de la Loue

La surveillance des eaux de la Loue s’est poursuivie durant les mois de janvier et février sans qu’on puisse déceler une quelconque altération de la qualité des eaux souterraines de la rivière.

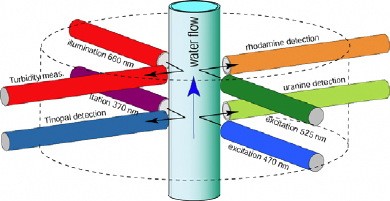

La sonde détecte simultanément 3 traceurs différents. La quatrième optique mesure uniquement la turbidité de l’eau.

Ces résultats prouvent donc l’excellent travail de récupération des hydrocarbures par la Communauté de commune du Larmont et du SDIS mais également des vitesses importantes de passage des eaux souterraines sous la ville de Pontarlier.

Nous sommes donc en présence d’un système de galeries développées et de grande taille sous la plaine de l’Arlier. Le bassin de la Loue est donc plus complexe qu’initialement envisagé et la grande faille de Pontarlier risque encore de mettre en connexion bien des écoulements avec la Source de la Loue.

Les limites amonts pourraient être Fontaine Ronde voire le lac St-Point. À l’heure où l’on fait le bilan du SDAGE haut Doubs-haute Loue, le milieu souterrain a encore bien des mystères à livrer. Une base de connaissance reste à mettre en place. Elle permettrait aux collectivités d’ajuster leurs aménagements aux contraintes environnementales avec un souci grandissant de développement durable.

Le Cabinet Reilé entend bien poursuivre les investigations qu’il mène depuis 20 ans sur ce bassin. D’après lui, une étude synthétique pourrait être réalisée pour aboutir à une présentation globale. Cette étude intégrerait toutes les études réalisées depuis 1901 sur ce bassin hydrogéologique remarquable d’une surface de plus de 500 km2 et au débit maximal à la résurgence de 90 m3/seconde. Des programmes d’exploration sont prévus avec les spéléologues du Spéléo Club de Jougne Mont d’Or et du groupe Karstic Haut Doubs - Haute Loue pour affiner la connaissance des cavités sur le plateau.

Du château de Joux à la source de la Loue

Photomontage cabinet Reilé

Ajout du 16 mai 2015 : article de l'Est Républicain par Julien BÉNÉTEAU

Patrimoine Pontarlier : aller au fond du puits du fort du château de Joux

Un topographe passionné a mesuré avec précision la profondeur du puits du fort de Joux. Son travail soulève de nombreuses interrogations.

Paul Courbon a des curiosités de spéléologues. Mais il se trouve que l’homme, installé à Marseille, est aussi topographe. « Ma curiosité est un peu scientifique », glisse-t-il. Celui qui a mené des missions d’exploration archéologique dans des puits d’oasis en Arabie Séoudite a eu envie de découvrir les puits français.

Après le puits de la citadelle de Besançon, Paul Courbon s’est intéressé, à la fin du mois d’avril, à celui du château de Joux. « Ce n’est pas facile à mettre en œuvre dans des lieux touristiques comme celui-là, raconte-t-il. Il faut des autorisations et intéresser les autorités. » De l’intérêt, le Grand Pontarlier en a trouvé à la démarche : l’eau est une compétence de la communauté de communes. Le fonctionnement de la nappe d’eau, de sa diffusion, aiderait à comprendre un peu mieux la circulation aquatique.

L’exploration a été faite le 26 avril. « Les profondeurs données pour le puits variaient de 87 à 120 m », s’amuse Paul Courbon. Muni d’un "distancemètre", il a pu mesurer la profondeur du puits ainsi que la profondeur de l’eau. Chiffre désormais validé : 101,4 m, dont 4,4 m d’eau.

De l’eau qui va loin

Cette hauteur d’eau change de manière considérable. Un sondage en avril 1986 avait montré qu’il y avait 14 m de profondeur d’eau. « Il ne fait aucun doute que le puits a une autre source d’alimentation que le Doubs », observe Paul Courbon. La géologie des lieux expliquerait ces variations : la présence d’un anticlinal amènerait l’eau dans le puits, en particulier au moment des pluies ou de la fonte des neiges.

« Nous imaginons la surprise et le désarroi des puisatiers qui croyaient avoir atteint l’eau un jour, poursuit le topographe, puis retrouvaient le puits à sec peu après. »

Pour mieux comprendre la circulation de l’eau, une deuxième opération est prévue, en juin ou juillet [2015], quand le puits sera à sec : une coloration, pour comprendre où va l’eau. Il serait bien possible qu’elle ne rejoigne pas le Doubs. « Il y a une grande faille sous Pontarlier », explique Pascal Reilé, un hydrogéologue associé au projet. Une précédente observation, [Voir l'article plus haut] menée au Frambourg, au pied du château, avait montré que l’eau était ressortie 17 km plus loin… à la source de la Loue.

L’une des questions posées par le puits est celui de son comblement partiel. « Le fond actuel, souvent à sec, n’est pas le fond véritable », observe Paul Courbon. Mais le topographe ignore pourquoi ce comblement a eu lieu. L’origine des morceaux de roche n’est pas définie. Avec la présence de l’eau, le jour de la descente, il n’était bien sûr pas possible de jeter un œil sur la composition du comblement.

Mais Paul Courbon souligne qu’il ne sera pas possible de faire comme à Besançon, creuser sur quelques dizaines de centimètres. Lors de précédentes explorations, de nombreuses grenades et munitions non éclatées ont été aperçues…

D’après la géologie des lieux, le comblement représenterait une dizaine de mètres. À l’origine, le puits du château de Joux aurait ainsi pu mesurer environ 125 m de profondeur.

06:40 Publié dans Géologie-hydrogéologie-Climatologie | Tags : karst, loue, doubs, jura, eaux souterraines | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

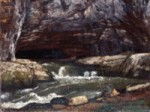

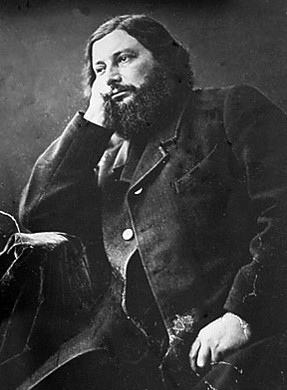

Courbet et les paysages jurassiens

Courbet et les paysages jurassiens

Courbet et les paysages jurassiens

par André Guyard

Un colloque « Courbet, peinture et politique » qui s'est déroulé du 24 au 26 septembre 2009 à Besançon, a abordé, entre autres, le problème de la relation entre œuvres artistiques et ompréhension de la nature.

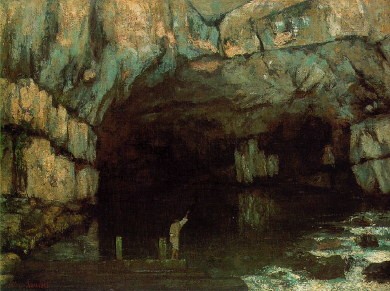

De nombreuses œuvres de Gustave Courbet (1819-1877) dépeignent des paysages et scènes de son pays natal. Pour le peintre d’Ornans, « la peinture est un art essentiellement "concret" et ne peut consister que dans la représentation des choses réelles et existantes » (in Manifeste du réalisme).

Enfant de la campagne, il parcourt falaises, grottes, sources, plateaux et vallées, il pêche, il chasse. Et ses tableaux reflètent cette vie quotidienne, avec la nature pour décor. Une nature marquée géologiquement par l’érosion qui façonne des paysages karstiques : gouffres, grottes, résurgences, reculées ; une identité du Jura faite de ruptures et d’eau. Imprégné du paysage, il n’en peint pas la globalité, mais cadre ses tableaux sur des éléments qui lui donnent un sens. S’il ne s’est pas intéressé aux gouffres, il a beaucoup représenté les sources, la source de la Loue, celle du Lison.

Par exemple, l’entrée de la grotte Sarrazine se trouve au pied d’une immense arche de 100 m de haut et 30 m de large. Courbet, pourtant, ne choisit pas de peindre la magnificence du lieu ; il cadre son tableau sur l’entrée de la grotte, décide de la figurer un jour de crue (ce qui arrive deux à quatre fois par an)... Les interprétations psychanalytiques sont nombreuses sur ce sujet ; elles alimentent l’idée que le territoire peint par Courbet est un territoire initiatique.

Le pêcheur présent en bas à droite de la grotte Sarrazine est surprenant. Jamais il n’a été vu de pêcheur à cet endroit : il y a rarement de l’eau et donc aucun poisson. Courbet n’a-t-il pas voulu poser là un élément de son enfance ? Et l’on reviendrait alors au territoire initiatique. En tout cas, un territoire qui fonctionne comme référentiel. Lorsqu’il peint Bonjour Monsieur Courbet, qu’il dit se situer dans l’arrière-pays de Montpellier, on ne peut s’empêcher, si l’on est, comme Pascal Reilé, hydrogéologue, de reconnaître au fond les lignes des falaises du val de Loue... et de transposer la scène sur le plateau de Flagey.

La Franche-Comté de Courbet est très minérale, liée à sa compréhension très fine de la géologie. Alors que les plantes et arbres ne sont pas peints avec toute la rigueur d’un botaniste, il devient naturaliste quand il s’agit de représenter la roche et les sources... Les stratifications sont précises, les différentes formes de calcaires composant la voûte ou le socle des sources sont apparentes. Tous les éléments géologiques sont scrupuleusement respectés. Cette compréhension fine, il la doit sans doute à son amitié avec le géologue Jules Marcou, rencontré durant son enfance.

Jules Marcou (1824-1898) est un géologue autodidacte, un peu iconoclaste, mais qui envisage les massifs montagneux comme des systèmes. Il s’évade d’une géologie purement descriptive des roches pour concevoir une construction dynamique et une structuration des massifs. Marcou initie une géologie fonctionnelle du massif jurassien abordant l’hydrogéologie et l’électromagnétisme. Il transmet à Courbet cette lecture scientifique du paysage. On doit aussi à cette amitié, qui va durer toute leur vie, la conservation de la météorite tombée à Flagey en 1868. Courbet a en effet mandaté un habitant du plateau pour qu’il l’envoie à Marcou afin qu’il l’étudie. Elle est aujourd’hui conservée au Muséum national d’histoire naturelle.

Courbet, peinture et politique

Gustave Courbet est célèbre pour son activisme politique, notamment pendant la Commune. Quels liens relève-t-on entre art et politique dans son œuvre ? Admirateur de Proudhon, qu'il qualifie « d'ami très intime », Courbet se situe-t-il pour autant dans la même pensée philosophique ? Les idées politiques du peintre, démocrate affirmé, sont-elles présentes dans sa peinture ? Sont-elles présentes même en ces paysages peut-être traversés des questions sociales ? Ces questions et d'autres ont été au cœur du colloque « Courbet, peinture et politique », organisé, du 24 au 26 septembre 2009 à Besançon, par le laboratoire de Recherches philosophiques sur les sciences de l'action, la Maison des Sciences de l'Homme et de l'Environnement Claude Nicolas Ledoux de l'université de Franche-Comté et le musée des Beaux Arts de Besançon, avec le soutien du conseil général du Doubs. Il s'intègre dans un projet de recherche des philosophes et historiens sur les idées socialistes, républicaines et démocratiques au XIXe siècle et leurs prolongements dans le XXe.

Contact : Hervé Touboul - Laboratoire de Recherches philosophiques sur les sciences de l'action - Université de Franche-Comté -Tél. (0033/0) 3 81 66 54 43 - htouboul@aol.com

Contact : Anne Vignot - Laboratoire Chrono-environnement - Université de Franche-Comté - Tél. (0033/0) 3 8l 66 64 47 47anne.vignot@univ-fcomte.fr

Contact : Pascal Reilé - Cabinet Reilé Pascal - Tél. (0033/0) 3 81 51 89 76 - pascal.reile@eabinetreile.fr

Source : En Direct, le Journal de la Recherche et du transfert de l’Arc Jurassien numéro 225 - juillet-août 2009

06:36 Publié dans Art et Nature | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |