27/02/2019

Secrets de la Creuse

Secrets de la Creuse

Par Dominique Delfino

Photographe naturaliste et animalier

Le vallon de la Creuse offre une balade pleine de découvertes rythmée par le parcours du ruisseau qui serpente à travers un relief karstique.

Cliché © Dominique Delfino

De sa source au pied de Blamont (25) à sa confluence avec la Doue à Glay (pour former le Gland), la Creuse témoigne des particularités de la nature du terrain.

Le murmure de l'eau qui court sur les rochers s'infiltre, disparaît pour resurgir plus en aval est à l'origine d'un phénomène naturel curieux.

Lorsque que la Creuse est à un niveau moyen, une partie de ses eaux disparaît entre les dalles jusqu’à provoquer une baisse sensible du niveau ce qui, à petite échelle, rappelle et explique simplement l'épisode de sécheresse du Doubs en aval de Pontarlier durant l'été dernier 2018.

Un ruisseau où il fait bon se poser, contempler l'eau qui file avec le temps telle cette pose photographique où la Creuse semble défier les saisons.

Cliché © Dominique Delfino

31/01/2016

Cascade et tuffière

Cascade fougueuse

par Dominique Delfino

Photographe naturaliste et animalier

Qu'elle est belle cette cascade de Roches alimentée par les pluies de ces derniers jours ruisselant du plateau supérieur de Roches les Blamont !

Pour accéder à cette formation de tuf sur laquelle s'écoule l'eau vive, il suffit d'emprunter près du temple le chemin qui s'engage dans la forêt avant de rejoindre la fontaine du même nom, toute aussi charmante.

À peine plus loin à votre droite, le petit sentier vous conduira au pied de la cascade, mais il faut en profiter au passage pour observer la cascade depuis le haut.

Une tufière est un site formé par une roche sédimentaire calcaire appelée tuf calcaire ou travertin. C’est l’eau provenant d’une source calcaire proche qui est à l’origine de ces concrétions et leur donne un aspect insolite.

La Cascade de Roches les Blamont s'impose dans ce style au Pays de Montbéliard et son accès très facile même par une météo pluvieuse permet de la contempler au plus soutenu de son débit.

Les plus courageux pourront même s'engager dans la petite grotte profitant ainsi de la chute d'eau à l'intérieur de la cascade.

Et pour le photographe, trépied-photo et clic-clac en vitesse lente transformeront les filets d'eau qui s'écoulent en rideaux aquatiques sur un écrin de mousse.

Cliché © Dominique Delfino

13:24 Publié dans Géologie-hydrogéologie-Climatologie, Photographes naturalistes et scientifiques | Tags : dominique delfino, photographe naturaliste et animalier, tuf, tuffière, karst, jurassique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

24/11/2011

Le Marais de Saône et les circulations souterraines

Le Marais de Saône et les circulations souterraines

Le Marais de Saône et les circulations souterraines

par André Guyard et Michel Cottet

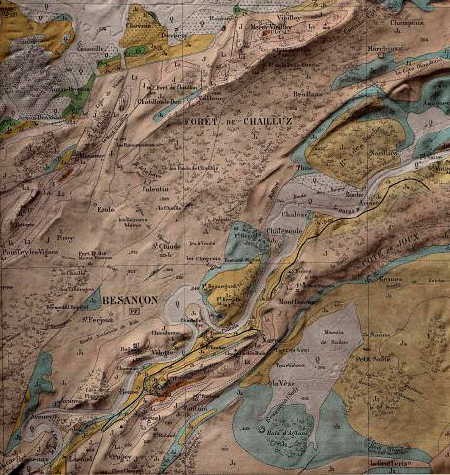

Sortant de Besançon, lorsque l'on emprunte la RN 57 en direction de Pontarlier et de la Suisse, la route gravit un relief accusé surplombant la vallée du Doubs à l'est de la ville. C'est le Faisceau bisontin. Après son franchissement on débouche sur un plateau, le plateau de Montrond.

En contrebas de la surface peu ondulée et boisée du plateau de ce plateau est dégagée une dépression plane et humide : il s'agit du Marais de Saône. Cette zone humide représente une réserve d'eau alimentant différentes sources situées dans la vallée du Doubs (et naguère, peut-être la vallée de la Loue, voir plus loin).

C'est le professeur Eugène Fournier, géologue et hydrologue qui s'est intéressé aux circulations karstiques particulièrement intenses dans la région en particulier à la circulation des eaux autour du Marais de Saône. Après avoir fait l'inventaire et la description des cavités, sources et pertes de la région de Saône, il s'est intéressé à la circulation des eaux souterraines issues du marais et démontré la complexité du réseau souterrain d'écoulement des eaux du marais. Ses travaux effectués au début du XXe siècle ont été corroborés et complétés depuis par les hydrogéologues de l'Université de Franche-Comté sous la direction du professeur Pierre Chauve.

L

L

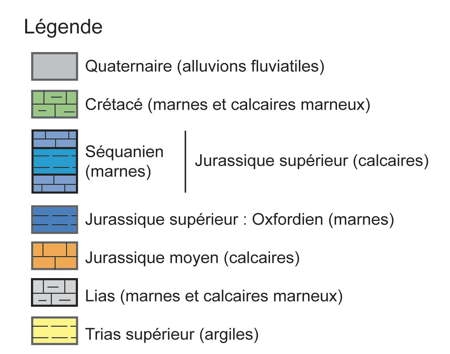

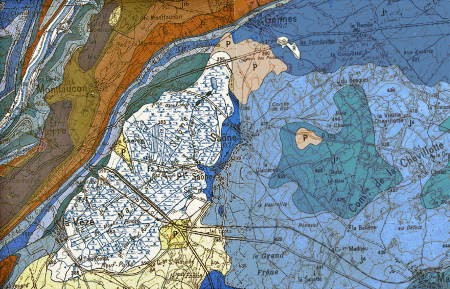

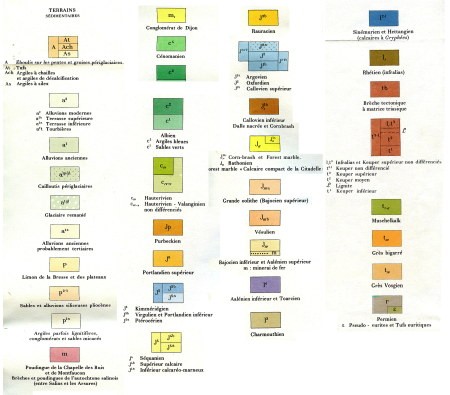

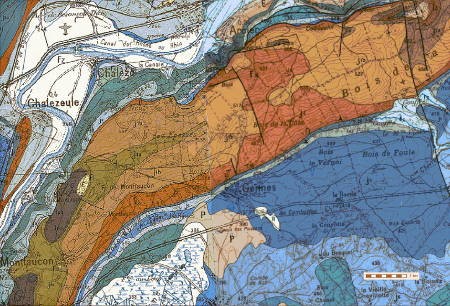

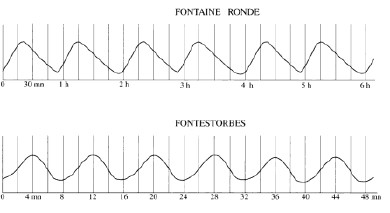

À la suite d'Eugène Fournier, différentes cavités ont été signalées. Elles ont été répertoriées par Pierre Chauve. L'ensemble de ces cavités débouche sur un réseau d'aquifères qui parcourt le karst sous-jacent. Sur la carte ci-dessous, on voit que le sous-sol est constitué majoritairement par les calcaires faillés du jurassique moyen appartenant au Faisceau bisontin. L'examen des couches sédimentaires montre que l'installation du Marais de Saône s'est faite, en partie au moins, postérieurement aux cailloutis périglaciaires qui le bordent.

Vue aérienne du Marais de Saône

On aperçoit la "voie romaine"

et les étangs communaux et des chasseurs

(Cliché Michel Cottet, 29 avril 2008)

Sur le cliché ci-dessous, on aperçoit à l'arrière-plan le village de la Vèze. À gauche, la piste de l'aérodrome de la Vèze. Au premier plan, la voie ferrée et la RN 57 entaillent le Marais de Saône.

Vue aérienne du Marais de Saône

(Cliché Michel Cottet, 29 avril 2008)

Alimentation du Marais de Saône

Le marais est alimenté par différentes sources (Buvette, Neuf Puits, le Fou…) et de ruisseaux : ruisseau du Bief d'Aglans, ruisseau des Grands Terreaux, ruisseau des Alaines, ruisseau du Pontot et… de l'effluent de la station d'épuration.

Les Fosses de Saône

Il s'agit de plusieurs vastes dolines de forme elliptique cernées de falaises abruptes. Bordées de diaclases, dont la plus spectaculaire, longue d'une cinquantaine de mètres, a été élargie par l'érosion. La grande fosse absorbe plusieurs ruisselets temporaires.

La diaclase voisine des Grandes Fosses en moyennes eaux

(Cliché Michel Cottet, 10 août 1987)

Diaclase latérale des Grandes Fosses à sec

(Cliché Michel Cottet, 31 mai 2006)

(Cliché Michel Cottet, 31 mai 2006)

Le Creux sous Roche

Situé à une altitude de 367 m, le Creux sous Roche constitue l'exutoire commun du Marais de Saône et peut absorber jusqu'à 10 m3/s. Il s'agit d'un poljé, c'est-à-dire une vaste dépression karstique de forme complexe alimentée par plusieurs ruisseaux. Il se présente comme un entonnoir à fond aplati, des pentes moyennes à douces vers le Nord, l'Ouest et le Sud-Ouest et fermée par des parois rocheuses verticales à l'Est et au Sud-Est. Le Creux sous Roche comporte plusieurs pertes. Il récupère les eaux du ruisseau souterrain issu de l'exurgence de l'Œil de Bœuf, de la Fontaine du Grand Saône, du ruisseau de la Vèze, du ruisseau de la Scierie et du ruisseau des Grands Terreaux.

Le cliché ci-dessous montrent les deux ruisseaux du Creux sous Roche en moyennes eaux. Le flux arrivant sur la gauche rassemble le ruisseau des Grands Terreaux et celui de la Vèze qui confluent quelques dizaines de mètres en amont dans la pente ouest de la dépression. Le ruisseau arrivant en face provient quant à lui des sous-écoulements du village de Saône, du sous-écoulement de l'exurgence de l'Œil de Bœuf, de la Fontaine du Grand Saône, avec un regard pénétrable sur le cours souterrain, juste en amont, en paroi est du poljé.

(Cliché Michel Cottet, 31 mai 2006)

Absorbant les eaux de ces ruisseaux en période normale, le poljé sature en période de grandes eaux car les pertes n'ont pas un débit suffisant pour absorber le débit. Le goulot de la faille de Mamirolle alimente l'ensemble du système, remplit les fosses de Saône et le Creux sous Roche et submerge le Marais qui se transforme alors en un vaste lac qui atteint une profondeur maximale de 17 m durant plusieurs semaines.

Marais de Saône en hautes eaux estivales

(Cliché Michel Cottet, 10 août 2007)

Protégés par une grille, deux petits puits artificiels permettent de pénétrer d'une dizaine de mètres dans la diaclase en direction sud. En profondeur, l'accès est limité à 15 mètres par un colmatage de la diaclase.

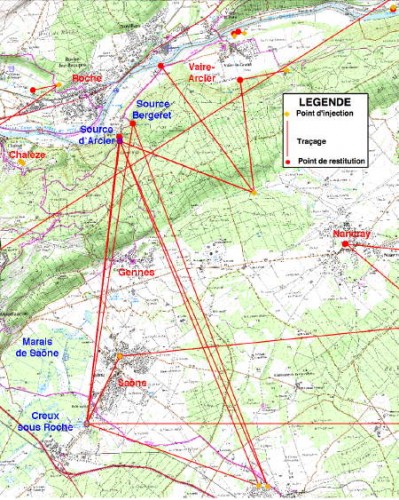

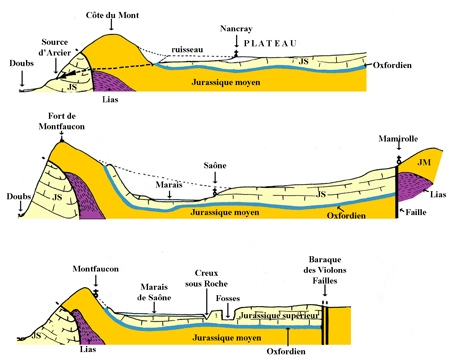

Le parcours souterrain des eaux du Creux sous Roche reste inconnu. Sans doute, les eaux empruntent-elles la faille de Mamirolle pour franchir la couche imperméable de l'Oxfordien. Elles se perdent pour ressortir à Arcier au Nord dans la vallée du Doubs .

D'après E. Fournier elles ressortaient également à la fin du XIXe siècle près de Cléron au sud dans la vallée de la Loue (voir plus bas). Comme dans d'autres réseaux de la région, les circulations souterraines se sont probablement modifiées. En effet, de récents traçages pratiqus dans les années quatre-vingt montrent uniquement un transit vers les sources d'Arcier.

Diaclase du creux sous Roche

Ce petit puits de 5 m de profondeur est sujet à un phénomène curieux. Lorsque les fosses se vident, le niveau des eaux baisse plus rapidement dans les fosses que dans cet entonnoir et dans cet entonnoir plus rapidement que dans celui du Creux sous Roche.

Le cheminement des eaux souterraines du Creux sous Roche

À l'aide de colorations à la fluorescéine (1899) à partir du Creux sous Roche, E. Fournier a pu vérifier que la coloration se retrouve à la fois aux sources d'Arcier et le long de la Loue, aux sources du Maine à Scey en Varais, de l'Écoutot et du Moulin des Îles à Cademène en aval de Cléron. D'après Fournier, cette coloration se retrouve presque exclusivement à la Loue en période de basses eaux, alors qu'elle y est imperceptible en hautes eaux, les sources d'Arcier la recevant (presque) totalement, observations corroborées par Jeantot (1901-1902).

D'après Fournier, la circulation vers Arcier, emprunte la faille de Mamirolle vers le Nord, passe en dessous de la circulation des eaux souterraines (du moins une partie) qui vont de Mamirolle à Saône. Le collecteur souterrain est alimenté ensuite par les eaux collectées du côté de Gennes, de belles dolines en marquant le parcours, puis par les eaux de Naisey et (partiellement) de Bouclans, après leur brève réapparition entre Nancray et les pertes du bois de Faule.

En ce qui concerne la vallée de la Loue, les sources du Moulin des Îles à Cademène, de l'Écoutot et du Maine à Scey-en-Varais reçoivent l'essentiel de leur alimentation des pertes du plateau de Montrond le Château. Suivant la faille de Mamirolle vers le sud, une partie du cours d'eau souterrain issu du Creux sous Roche rejoindrait le collecteur du plateau de Montrond, alimenté avec certitude dès les pertes de la Baraque aux Violons et celles des Cloutiers.

Les travaux ultérieurs à Fournier montrent que ces sources sont aussi alimentées par les pertes des plateaux de Valdahon, de Passonfontaine, de Chaux-les-Passavant, voire par celles de la Brême elle-même. Pierre Chauve retient cette hypothèse sans aucune réticence en 1975 dans le Guide géologique du Jura.

L'inventaire des circulations souterraines de 1979, qui présente la garantie du Laboratoire de géologie structurale et appliquée de l'Université de Franche-Comté cautionne approximativement les propositions de Fournier. Le Creux sous Roche est alimenté via la fontaine du Grand Saône (les marais mis à part) depuis Mamirolle et Naisey ; il alimente à son tour d'une part les sources d'Arcier, d'autre part les sources du Moulin des Iles, de l'Écoutot et du Maine.

En revanche, l'actualisation de cet Inventaire des circulations souterraines en 1987 indique que deux colorations successives faites en 1984 au Creux sous Roche ont abouti aux sources d'Arcier. De manière plus surprenante, il ne signale plus qu'Arcier comme aboutissement des colorations de 1901-1902 par Jeantot, seules celles de Fournier en 1899 confirmant donc la liaison avec la Loue. En conséquence, la carte des écoulements n'indique plus cette liaison qu'en pointillés. Notons en passant que cette carte ignore les liaisons de Mamirolle et de Naisey à la Fontaine du Grand Saône.

Enfin, l'Inventaire Spéléologique du Doubs 2 affirme que ces résultats de coloration des sources de la Loue ne doivent pas être retenues, n'ayant jamais été confirmées ultérieurement : le Creux sous Roche alimente exclusivement les sources d'Arcier.

Bibliographie consultée

Fournier E. : Gouffres, grottes, cours d'eaux souterrains, résurgences etc. du département du Doubs (Besançon, 1919).

Fournier E. : Explorations souterraines en Franche-Comté en quatre volumes : les Gouffres (Besançon, 1923), Grottes et rivières souterraines (Besançon, 1923), Les eaux souterraines, sources, résurgences, exsurgences et nappes aquifères (Besançon, 1926).

Fournier E. : Phénomènes d'érosion et de corrosion spéciaux aux terrains calcaires et applications scientifiques et pratiques de la spéléologie et de l'hydrologie souterraine (Besançon, 1928).

Chauve P. : Jura, Guides géologiques régionaux (Masson, 1975).

Chauve P., Peguenet J., Tissot G., Tresse P. : Inventaire des circulations souterraines reconnues par traçage en Franche-Comté (Université de Besançon, Besançon, 1979).

Chauve P., Dubreucq F., Frachon J.C, Gauthier A., Mettetal J.P., Peguenet J. : Inventaire des circulations souterraines reconnues par traçage en Franche-Comté, mémoire 2 (Annales scientifiques de l'Université de Besançon, Besançon, 1987).

Comité départemental de Spéléologie du Doubs : Inventaire spéléologique du Doubs tome 2, Partie Nord-Ouest (Besançon, 1991) ; tome 3, partie centre (Besançon, 1996).

B. Hufschmitt. Partiellement édité dans « Saône votre commune », numéros 36, 37, 38.

Remerciements au Professeur Pierre Chauve dont les écrits ont fourni une grande partie du texte de cet article.

Remerciements à Michel Cottet, écoguide qui m'a communiqué les documents photographiques et contribué largement à la correction du manuscrit.

08:39 Publié dans Géologie-hydrogéologie-Climatologie | Tags : hydrogéologie, ressource en eau, karst | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

27/11/2009

Les sources d'Arcier : principale ressource en eau de la ville de Besançon

Les sources d'Arcier : l'une des principales ressources en eau de la ville de Besançon

Les sources d'Arcier : l'une des principales ressources en eau de la ville de Besançon

par André Guyard & Michel Cottet

(dernière mise à jour : 10/04/2018)

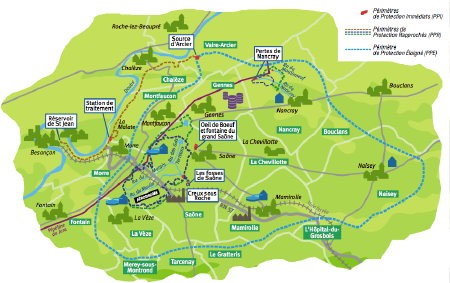

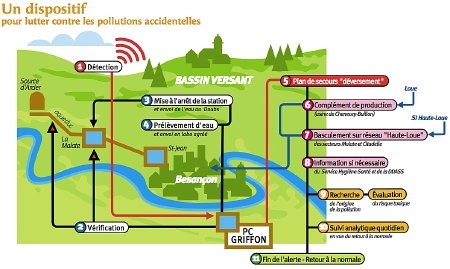

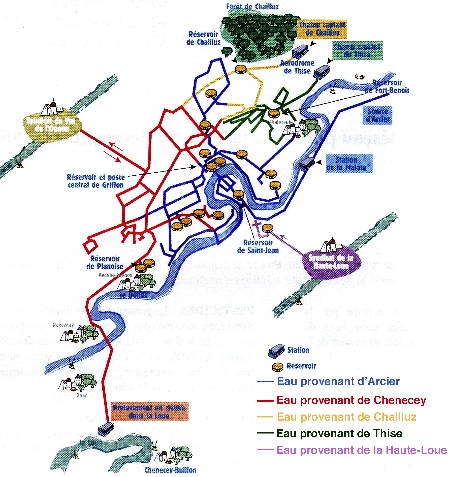

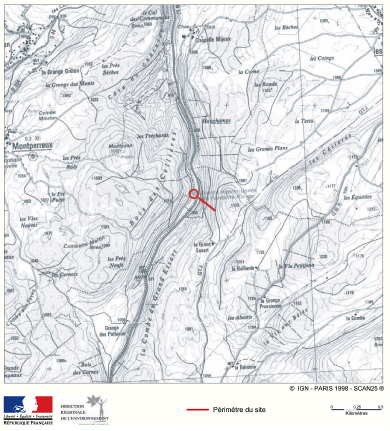

Nous avons vu que les Sources d'Arcier drainaient le bassin versant du Marais de Saône qui s'étend sur une surface de 102 km2. Outre la zone humide et marécageuse évaluée à 800 ha, ce bassin versant comprend des zones habitées dont les villages de Nancray, Gennes, Saône... tout proches, des terrains agricoles et une zone artisanale et industrielle où les risques de pollutions accidentelles liés aux activités humaines sont importants. Sans négliger l'aérodrome de la Vèze qui jouxte la zone, la RN 57 et la voie ferrée qui la traversent (Voir article sur le Marais de Saône). Un facteur de risque supplémentaire doit être pris en compte avec un très important dépôt de pétrole brut, dont les deux tubes (pipeline sud-européen Fos/Mer - Rotterdam et pipeline du Jura qui alimente la raffinerie de Cressier en Suisse) traversent en long et en large le bassin versant. C'est pourquoi l'eau d'Arcier doit être soigneusement sécurisée.

Dans cette optique, la ville de Besançon a mis en place une procédure de sécurisation de l'alimentation en eau potable basée sur les trois points suivants :

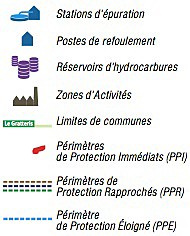

1. En amont, l'instauration des périmètres de protection réglementaires limite les activités polluantes aux abords immédiats des points sensibles du plateau : Creux sous Roche, ruisseau de Nancray... (voir article sur le Marais de Saône). Les informations obtenues grâce au système de surveillance doivent être complétées par une information apportée par les habitants eux-mêmes qui peuvent observer une pollution sur le bassin versant.

2. En aval, une station de production d'eau potable est installée à la Malate, sur le parcours de l'aqueduc actuel. Au niveau de cette usine, une station d'alerte dotée de systèmes de détection permet de prévenir des pollutions accidentelles.

3. En cas de pollution, l'eau de la Source d'Arcier est envoyée directement au Doubs, sans traitement. L'usine de la Malate est alors arrêtée pendant la durée de l'épisode polluant. Le réseau d'eau potable bisontin est alors mis en interconnexion avec l'unité de production de Chenecey-Buillon sur la Loue, assurant ainsi la continuité de l'alimentation en eau potable. La reprise d'activité de la station de la Malate n'interviendra qu'après analyse de la pollution et retour à la conformité des paramètres de qualité de l'eau.

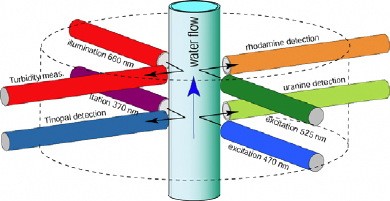

Dispositif anti-pollution mis en place

par la ville de Besançon

(Document : ville de Besançon)

Le problème de la protection de la zone de captage d'Arcier

Questions à Christian Morel, vice-président de la chambre d'agriculture (Est Républicain 29/01/2016)

En concertation avec les agriculteurs et la ville de Besançon, nous nous sommes engagés à faire baisser les pesticides de 40 %.

L'expérience de protection de la zone de captage d'Arcier qui alimente Besançon est unique en France. En quoi consiste-t-elle ?

L'action a commencé il y a dix ans avec un travail de pédagogie auprès des 40 exploitants concernés par . la zone de captage. Nous avons organisé des réunions semestrielles de sensibilisation puis nous avons signé un premier plan il y a cinq ans visant à faire baisset l'usage de l'utilisation de produits phytosanitaires. La moitié des agriculteurs représentant 850 hectares ont joué le jeu.

Est-ce suffisant ?

C'était un très bon début. Et nous venons justement de signer un nouveau plan quinquennal qui va concerner les 2/3 des agriculteurs, soit une surface totale de 1 500 hectares. Ce qui en fait effectivement une expérience unique en France.

Comment faites-vous pour convaincre les agriculteurs ?

Les agriculteurs sont de plus sensibles à la question environnementale. Mais l'État nous aide aussi beaucoup d'un point de vue économique. Chacun touche 170 € d'aide par hectare.

En quoi consiste exactement le plan de protection ?

La baisse d'utilisation de produits phytosanitaires se traduit par une baisse des rendements compensés par les aides. Mais la gestion des sols, en revanche, permet de lutter contre l'appauvrissement de la ressource. Ainsi, nous avons mis en place une rotation herbe — céréale tous les 5-7 ans. Cela pourrait aussi être appliqué aux zones céréalières comme celles de Gray en alternant des cycles luzerne-chanvre avec le blé, l'orge ou le colza.

La Station de production

d'eau potable de la Malate

Sophie Rapenne :" La station de la Malate

traite 20.000 m3 d'eau par jour.

C'est la moitié des besoins en eau de Besançon".

La Station de production d'eau potable de la Malate constitue l'une des principales ressources en eau de la Ville de Besançon. Chaque jour, près de 50 000 habitants du centre ville et des quartiers proches consomment cette eau. Pendant certaines périodes de l'année, c'est près de 110 000 habitants qui peuvent être alimentés en appoint dans l'ouest de Besançon et dans cinq autres communes proches.

Parmi les dispositifs utilisés pour vérifier la qualité de l'eau, la station utilise des vairons, poissons lanceurs d'alerte, comme le rapporte un article de de Jean-Marc Toussaint dans l'Est Républicain.

À Besançon (Doubs), deux stations de traitement de l'eau utilisent des vairons pour détecter les pollutions ; Ces poissons bioindicateurs sont les premiers à donner l'alerte.

L'emploi d'animaux comme bio-indicateurs n'est pas nouveau. Jadis, les mineurs utilisaient des canaris pour descendre dans les entrailles du sous-sol. L'oiseau, très sensible au gaz, les aidait à prévenir des coups de grisou.

À Besançon, ce sont les vairons qui alertent des risques de pollution de l'eau.

Quand l'eau des sources d'Arcier arrive à la station de traitement de La Malate, on y injecte de l'ozone. « Ce gaz va faciliter l'agglomération des particules polluantes », explique Sophie Rapenne, chef d'exploitation des stations de traitement des eaux de l'agglomération de Besançon (25). Mais avant cette première étape de traitement, l'eau passe dans un aquarium où s'agitent inlassablement une vingtaine de vairons ! Ces poissons jouent le rôle de donneurs d'alerte. En milieu naturel, ils présenter des cas de mortalité quand la qualité de l'eau se dégrade. Cette sensibilité en fait des bio-sentinelles de tout premier plan, capables de dépasser les exigences de la législation limitées à une dizaine de critères pour la potabilité de l'eau. Le Vairon réagit à tout : métaux, ammoniac, médicaments... Il permet même de repérer des pollutions marginales.

Quand l'eau des sources d'Arcier arrive à la station de traitement de La Malate, on y injecte de l'ozone. « Ce gaz va faciliter l'agglomération des particules polluantes », explique Sophie Rapenne, chef d'exploitation des stations de traitement des eaux de l'agglomération de Besançon (25). Mais avant cette première étape de traitement, l'eau passe dans un aquarium où s'agitent inlassablement une vingtaine de vairons ! Ces poissons jouent le rôle de donneurs d'alerte. En milieu naturel, ils présenter des cas de mortalité quand la qualité de l'eau se dégrade. Cette sensibilité en fait des bio-sentinelles de tout premier plan, capables de dépasser les exigences de la législation limitées à une dizaine de critères pour la potabilité de l'eau. Le Vairon réagit à tout : métaux, ammoniac, médicaments... Il permet même de repérer des pollutions marginales.

Pour ce faire, l'aquarium est équipé de capteurs à ultrasons qui analysent les mouvements des poissons et qui déclenchent l'alerte à la moindre anomalie. Cette sécurisation de l'approvisionnement vient en complément d'autres outils, plus scientifiques. Car cette eau, déjà exploitée par les Romains il y a près de 2200 ans, est particulièrement sensible aux risques de pollution. Elle provient d'un grand plateau calcaire qui s'étend sur une dizaine de communes à l'est de Besançon jusqu'à Mamirolle. Un terrain couvert majoritairement de bois, de prairies et de cultures céréalières. « Cette eau provient d'un sous-sol calcaire de type karstique très fracturé, qui entraîne les eaux de ruissellement sans véritable filtre jusqu'à la source », explique Sophie Rapenne. Conséquence, l'eau est turbide et peut présenter des taux de nitrates ou de glyphosates très variables à la saison des pluies. D'où la nécessité d'avoir recours aux vairons.

Ce n'est d'ailleurs pas la seule station à être dotée de ces poissons. Celle de Chenecey-Buillon, qui capte les eaux de la Loue, est équipée d'un aquarium semblable. « À ce jour, nous n'avons jamais eu de cas de mortalité massive. Seuls quelques vairons ont disparu à la suite d'incidents techniques ou de pollutions organiques isolées », explique Sophie Rapenne, qui peut également compter sur d'autres outils de suivi notamment la mesure en continu de la turbidité et du pH. « Sinon, notre laboratoire procède à des analyses quotidiennes tout au long du processus. Elles viennent s'ajouter aux prélèvements effectués par l'ARS (Agence régionale de santé) sur l'eau distribuée » poursuit Sophie Rapenne.

Aussi, plutôt que de compter uniquement sur des poissons donneurs d'alerte, la ville a préféré agir en amont avec la chambre d'agriculture pour réduire les émissions de polluants. Ce qui a permis, en une douzaine d'années, de diviser par deux le taux moyen de nitrates dans cette eau de source. « L'inquiétude aujourd'hui, c'est le glyphosate, qui est en augmentation constante. Et selon nos études, cette pollution émane principalement des particuliers », observe Sophie Rapenne. Le sujet est d'importance. Les sources fournissent à elles seules la moitié des besoins en eau potable de Besançon.

Documentation : ville de Besançon

Clichés photographiques : Ville de Besançon, Michel Cottet et André Guyard

Adresse utile : Qualité de l'eau dans votre commune ?

21:55 Publié dans Géologie-hydrogéologie-Climatologie | Tags : source, karst, bassin versant, ressource en eau, traitement des eaux | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

Les sources d'Arcier

Les sources d'Arcier

Les sources d'Arcier

par André Guyard & Michel Cottet

(dernière mise à jour : 19/03/2013)

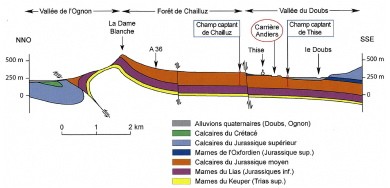

Situation géographique et cadre géologique

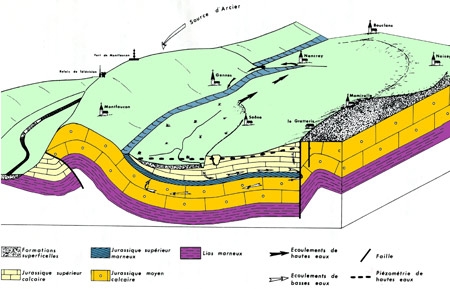

Les sources d’Arcier, spectaculaires émergences karstiques, apparaissent à 275 m d'altitude en bordure de la plaine alluviale du Doubs, au fond d’un court vallon aux parois abruptes, entaillé dans les calcaires du Séquanien supérieur. Ces sources sont situées sur la commune de Vaire-Arcier à proximité du cours du Doubs, en amont de la ville de Besançon., au pied du faisceau bisontin. Elles drainent le plissement formant le relief de Montfaucon, ainsi que le plateau de Saône, vaste zone déprimée occupant le fond d’un synclinal parcouru par des écoulements superficiels se perdant dans les calcaires.

Surplombant immédiatement la zone des griffons, on trouve, vers le Sud, un puissant anticlinal de Jurassique moyen qui chevauche les calcaires du Jurassique supérieur de la source. Ce plissement, le plus méridional du faisceau bisontin, forme le rigoureux relief de Montfaucon qui culmine à 617 m d'altitude. Ensuite, toujours vers le Sud, les calcaires s'abaissent et s'ennoient sous les marnes de l'Oxfordien. Contrastant avec le relief précédent, vient ensuite plus au Sud, le plateau de Saône d'altitude moyenne 400 m ; il correspond à un large synclinal peu marqué limité au Sud par les reliefs de l'accident de Mamirolle. Cette zone constitue un vaste bassin fermé parcouru par des écoulements superficiels qui se perdent dans les calcaires soit du Jurassique supérieur dans le cas du Creux-sous-Roche, exutoire du marais, soit du Jurassique moyen pour le ruisseau de Nancray.

Les sources d’Arcier sont issues de quatre cavités principales connues :

- la Source d'Arcier proprement dite également appelée source du Martinet, ou du Canal de Jules César (développement 285 mètres, dénivellation 5 m). L'entrée de la grotte est impénétrable et fermée d'une grille. Cette source principale a été captée à l’époque romaine (en l’an 170) pour alimenter Besançon en eau.

Le cliché suivant montrent les deux galeries amont de la Source d'Arcier à leur confluence dans la grotte, en basses eaux. Le départ de l'aqueduc actuellement en service se situe à droite de l'image.

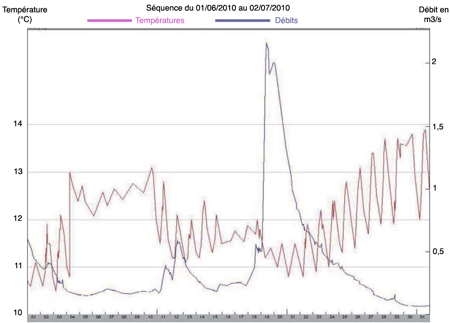

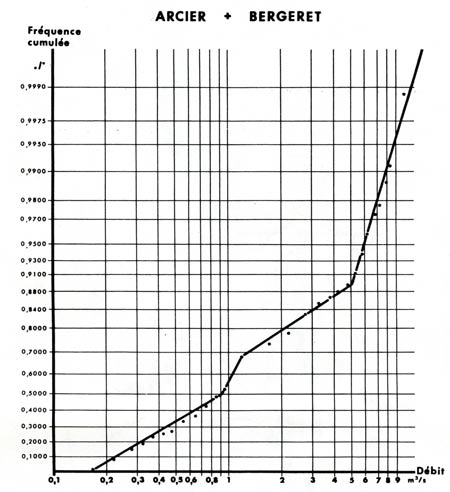

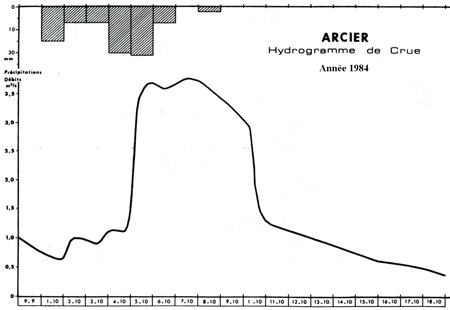

Courbe cumulative des débits classés

Hydrogramme de crue

- La Source d'Arcier alimentant la pisciculture en contrebas.

- la source supérieure (fossile) d'Arcier au-dessus de la source passe (développement 45 mètres, dénivellation 4 m) ;

L'exploration spéléologique est stoppée par des trémies (effondrements de la voûte de la galerie principale en amont et en direction des sources Bergeret) ;

- la source Bergeret inférieure (développement 51 mètres, dénivellation 4 m) ;

- la source Bergeret supérieure (développement 40 mètres, dénivellation 2 m).

Situées à 600 mètres des sources d'Arcier, les sources Bergeret sont constituées d'une source permanente, de petites sources latérales impénétrables fonctionnant en crue et d'un orifice supérieur temporaire de crue.

Source Bergeret en basses eaux

(Cliché André Guyard)

Origines de l'alimentation des sources d'Arcier

On sait depuis E. Fournier au début du XXe siècle que les eaux du marais se perdent au Creux sous Roche pour ressortir aux sources d'Arcier.(voir article concernant le Marais de Saône).

Carte des traçages

(document DIREN)

Atlas orogéologique de la région des sources d'Arcier

Rappelons que les colorations à la fluorescéine à partir du Creux sous Roche pratiquées par Fournier (1899) puis par Jeannot (1901-1902) montrent que le cours d'eau emprunte la faille de Mamirolle vers le Nord. Le collecteur souterrain est alimenté ensuite par les eaux collectées du côté de Gennes, avec un parcours marqué en surface par un chapelet de dolines, puis par les eaux de Naisey et (partiellement) de Bouclans, après leur brève réapparition entre Nancray et les pertes du bois de Faule. En novembre 1901, la réapparition a lieu 7 fois sur 12 aux sources d'Arcier dont une seule fois à la source Bergeret et deux fois à la source de la pisciculture.

Les nombreux essais de coloration de 1899 à 1902 avaient abouti à une hypothèse originale sur le devenir des eaux infiltrées au Creux-sous-Roche, hypothèse qui envisageait un drainage à l'étiage vers la source du Maine (au Sud dans la vallée de la Loue) et vers la source d'Arcier au Nord en crue. Au cours des années, les hypothèses ont divergé sur le cheminement exact emprunté par les eaux. Or, deux essais de traçages réalisés en 1985 ont montré qu'en basses eaux, comme en hautes eaux, l'exutoire du Creux-sous-Roche était exclusivement les sources d'Arcier Bergeret. Les résultats des expériences du début du siècle étant incontestables, il faut bien envisager un changement radical des écoulements souterrains dans ce secteur.

D'autres colorations et la structure géologique ont permis de préciser les autres limites du bassin versant dont la surface est estimée à 102 km2. Le module est de 1,58 m3/s.

L'inventaire des circulations souterraines reconnues par traçage reconnaît différentes sources d'alimentation pour les exurgences d'Arcier. L'actualisation de cet Inventaire des circulations souterraines en 1987 indique que deux colorations sucessives faites en 1984 au Creux sous Roche ont abouti aux sources d'Arcier. (Inventaire des circulations souterraines reconnues par traçage en Franche-Comté (1987) Annales scientifiques de l'Université de Besançon, Mémoire n°2).

Trois profils géologiques parallèles dans le système aquifère Saône-Arcier

(d'après Dreyfuss et Chauve, 1971)

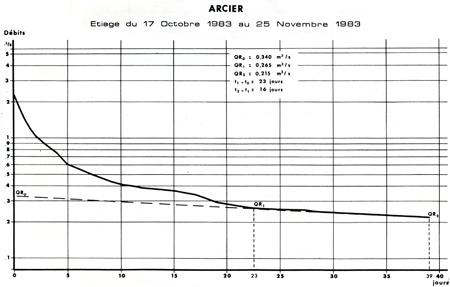

Source d'Arcier. Étiage du 17/10/1983 au 25/11/1983

Le tableau ci-dessous indique l'origine des eaux exurgeant à Arcier, la date du traçage, la distance à vol d'oiseau jusqu'à Arcier, le temps et la vitesse de réapparition du colorant.

|

Origine |

Date |

Distance en m |

Temps en h |

Vitesse en m/h |

|

Entonnoir du Moulin Vieux Nancray |

1893-1894 |

2950 Arcier |

9,5 |

310 |

|

Creux sous Roche (Saône) Fontaine du Grand Saône |

1901-1902 |

6000 Arcier |

19 à 162 |

315 à 37 |

|

Creux sous Roche (Saône) Fontaine du Grand Saône |

1901-1902 |

5850 pisciculture |

218 |

27 |

D’autres colorations et l’analyse de la structure géologique ont permis de définir les limites du bassin d’alimentation de la source. Son étendue est de l’ordre de 100 km2 et son débit moyen de 1,6 m3/s.

La définition des périmètres de protection de ce captage a débuté en 1986 ; en raison de la complexité du dossier et des nombreux acteurs associés à cette démarche, le premier rapport n’a pas eu de suite. Il prévoyait la mise en place d’un périmètre rapproché couvrant la totalité du bassin d’alimentation ; si les vitesses de circulations justifiaient ce dimensionnement, son application administrative rencontrait des difficultés insurmontables avec, par exemple, l’inscription aux hypothèques des contraintes pour toutes les parcelles concernées. De plus, ces contraintes ne dépassaient guère le cadre administratif existant.

Les temps de passage pour les traçages depuis les dolines de Gennes et les pertes des ruisseaux de Nancray sont considérablement plus rapides que ceux depuis le Creux sous Roche. Il s'en suit une plus grande vulnérabilité de l'aquifère. Cette constatation a entraîné la suppression de la Step de Nancray avec un transfert de bassin sur le ruisseau du Gour à Bouclans avec la création d'une Step intercommunale. Ainsi les effluents de cette Step se retrouvent dans le Doubs à Laissey par l'intermédiaire du ruisseau le Rougnon.

Diagramme du fonctionnement du

système Marais de Saône-Arcier

(d'après J.-P. Mettetal)

Utilisation de l'eau des sources d'Arcier

Les eaux des sources sont utilisées essentiellement pour l'alimentation de la ville de Besançon. Mais les sources alimentent également des ruisseaux qui vont rejoindre le Doubs tout proche.

Le ruisseau issu des sources Bergeret traverse une propriété avant de rejoindre le ruisseau issu de la pisciculture.

En ce qui concerne les sources d'Arcier proprement dites, des ruines encore visibles témoignent d'une ancienne occupation humaine :

- une forge dotée d'un martinet.

- Au XVe siècle, d'après Jaccottey (Achéologia), est avérée l'existence d'une papeterie au niveau des sources et d'un moulin à quelque deux kilomètres.

- une pisciculture qui a fonctionné de 1945 à 2003. Une étude fondée sur la méthode des indices biotiques (J. Verneaux, I.B.G.N) menée par les étudiants du DESS d'Hydrobiologie de la Faculté des Sciences de Besançon (1995) n'avait pas mis en évidence une pollution due à cette entreprise, ce qui prouvait le bon fonctionnement des installations.

Abandonnées au Ve siècle, les sources sont expropriées par la ville de Besançon en 1839 et un nouvel ouvrage est réalisé (1850-1854) alimentant la station de traitement des eaux de la Malate qui fournit 20 000 m3 d'eau par jour à la ville.

Des épidémies répétées de fièvres typhoïdes rendent indispensable sa stérilisation qui est achevée en 1924.

L'aqueduc romain d'Arcier

La source d'Arcier, spectaculaire résurgence karstique, a été captée à l'époque romaine pour alimenter la ville de Vesontio (Besançon actuel) en eau potable. Des vestiges de cet aqueduc qui amenait l'eau par gravité jusqu'au niveau du square Castan sont encore visibles sur 500 m environ. Une association s'emploie à sa sauvegarde avec l'appui de la ville de Besançon (voir à ce sujet le reportage de France 3-Franche-Comté).

Dressé par le Service Régional d'Archéologie, un état de l'aqueduc d'Arcier permet de retracer les étapes de la construction de la canalisation.

La construction de cet aqueduc est postérieure à l'an 70 après J.-C. comme l'atteste la découverte d'une monnaie du temps de Vespasien (69-79), empereur qui succéda à Néron. On peut donc faire remonter sa construction à l'époque flavienne. La nécessité de cette édification s'imposa vite car, à cette époque, Vesontio, l'antique Besançon, souffrait d'un manque d'eau pour alimenter les fontaines et les thermes de la ville.

L'aqueduc représentait un édifice remarquable qui amenait l'eau d'Arcier par gravité jusqu'au niveau de l'actuel square Castan. La pente générale en était de 21,99 m pour une longueur de 9907 m, soit une inclinaison de 0,22 %. (Archéologia n° 355, avril 1999). Bien qu'ils soient dissimulés par la végétation et les constructions plus récentes, ses vestiges sont encore visibles le long de la vallée du Doubs au niveau de Chalèze et de la Malate.

Exploration des vestiges de l'aqueduc romain

(Cliché Michel Cottet)

Après la Chute de l'Empire romain, l'édifice ne sera plus utilisé et, au cours des siècles, il subit une dégradation progressive. Il aurait pourtant pu être encore fonctionnel puisque, d'après Chifflet, le 9 août 1324, l'un des segments situé à proximité de l'Archevêché, c'est-à-dire au niveau de son arrivée à Besançon, "laissa échapper un torrent qui excita l'admiration générale".

À deux reprises en 1681 puis en 1819, la remise en état est envisagée. Il faut attendre le XIXe siècle avec les archéologues Clerc, Droz puis Castan, pour que l'édifice soit considéré comme digne d'intérêt patrimonial.

Documents photographiques : André Guyard et Michel Cottet

Documentation : Inventaire des circulations souterraines reconnues par traçage en Franche-Comté (1987) - Annales scientifiques de l'Université de Besançon, Mémoire n°2.

18:03 Publié dans Géologie-hydrogéologie-Climatologie | Tags : source, karst, jura, exsurgence, circulation souterraine, résurgence | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

06/10/2009

La source intermittente de Fontaine-Ronde

La source intermittente de Fontaine-Ronde

La source intermittente de Fontaine-Ronde

par André Guyard

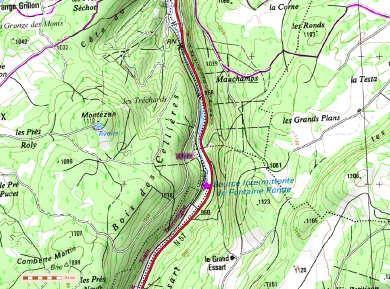

Carte IGN

En bleu, cours souligné du ruisseau de Fontaine Ronde

Carte IGN

Des études hydrobiologiques s’appuyant notamment sur la méthode de l’I.B.G.N. (indice biotique global normalisé) mise au point au Laboratoire d’Hydrobiologie de l’UFR Sciences de Franche-Comté ont montré que la qualité du site aquatique était excellente. Le ruisseau de Fontaine Ronde, jusqu’à son confluent avec le Doubs à proximité du Château de Joux constitue l’un des derniers cours d’eau de Franche-Comté à montrer une telle biodiversité, en particulier pour la faune benthique (larves de Plécoptères indicatrices d’une excellente qualité des eaux).

Les analyses chimiques ont montré une teneur élevée en chlorure de sodium (NaCl), à rapprocher de la composition des eaux de la poche phréatique percée lors de la construction du tunnel du Mont d’Or (voir plus loin).

La source se présente sous la forme d’une vasque

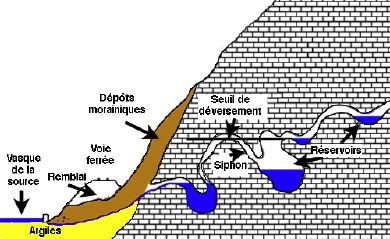

Protégée par un bassin maçonné semi-circulaire, la source de Fontaine Ronde se situe en contrebas du remblai de la voie ferrée actuellement désaffectée mais en cours de restauration pour un train touristique, le Coni’fer. Elle se présente sous la forme d’une vasque au fond sableux d’environ 4 m de diamètre. Il s’agit d’une source vauclusienne qui présente un débit intermittent. Cette source intermittente (il n’y a que sept sources intermittentes en France et une trentaine dans le monde) laisse apparaître toutes les 10 minutes environ une faible montée des eaux. L’amorce de cette montée est précédée d’une apparition de bulles de gaz (d’air ou de CO2 ?).

La source a la particularité d’observer un débit dont les variations étaient autrefois régulières dans le temps. De plusieurs dizaines de centimètres jusqu’au début du XXe siècle, le battement est réduit aujourd’hui à quelques centimètres et la périodicité est désormais irrégulière. C’est en 1912, lors du creusement du tunnel ferroviaire du Mont d’Or, distant pourtant de plusieurs kilomètres, qu’une poche de la nappe phréatique alimentant toutes les sources du secteur fut rompue, inondant le tunnel et tarissant les sources qu’elle alimentait : grande source de Malbuisson, source du Bief Rouge à Métabief, dont la Fontaine Ronde. Le colmatage des venues d’eau dans le tunnel n’a reconstitué que partiellement le phénomène et une grande partie des eaux part en Suisse du côté de Vallorbe.

Il peut sembler surprenant que la nappe située sous le Mont d’Or alimente cette série de sources. Pour expliquer ce fait, Jean-Pierre Mettetal, hydrogéologue, évoque l’existence d’un vaste décrochement nord-sud qui partant de Vallorbe, intéresse les Hôpitaux-Neufs, la source du Bief Rouge, la Chapelle de Mijoux, la Combe où coulent la source puis le ruisseau de Fontaine Ronde, la Cluse-et-Mijoux, Pontarlier, Doubs et la N 57.

Le décrochement nord-sud passant par la source (cercle rouge)

En revanche, en ce qui concerne la grande source de Malbuisson, qui se situe dans le synclinal voisin, il n’existe pas à l’heure actuelle une explication à son rattachement à ce réseau souterrain.

Lors de la construction de la déviation de la RN 57 au-dessus des Hôpitaux-Vieux, les essais de traçage par coloration ont montré que les eaux se dirigeaient vers le nord et ressortaient au niveau d’un étang à proximité de la Jougnenat vers la pisciculture de Jougne. Ainsi les eaux provenant de l’est se dirigent vers le nord et celles provenant de l’ouest se dirigent vers le sud. Nous sommes ici sur la ligne de partage des eaux entre mer du Nord et Méditerranée.

Mais comment expliquer la périodicité du phénomène et son mécanisme ?

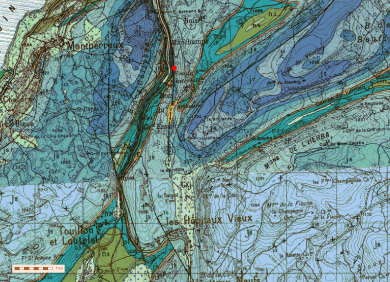

La présence de réservoirs karstiques successifs et superposés

* Un réservoir amont (une salle souterraine creusée par l’eau dans la masse calcaire), alimenté par l’eau provenant du bassin versant ;

* Un conduit, dit de vidange, situé en position basse et emprunté par l’eau qui sort du réservoir pour rejoindre l’exutoire de la source ;

* Un conduit, dit de prise d’air, situé au-dessus et rempli d’air.

Fait capital pour le fonctionnement de la source, le hasard de l’érosion aurait placé les extrémités amont et aval des deux conduits côte à côte et sensiblement au même niveau. Ainsi, tant que le débit d’alimentation est suffisamment important, le niveau d’eau dans le réservoir amont maintient le conduit de prise d’air fermé. Dès lors, l’écoulement en charge dans le conduit de vidange se produit normalement au même rythme que le débit d’alimentation, exactement comme il le ferait si le conduit de prise d’air était absent, et la fontaine coule en continu.

En revanche, quand le débit d’alimentation baisse, à l’approche de l’étiage, il arrive un moment où il atteint 1,04 m³/s. À ce moment, l’extrémité amont du conduit de prise d’air, jusque là noyée et donc obstruée, se retrouve en partie hors d’eau, et aspire de l’air, ce qui produit une forte perte de charge dans le conduit de vidange et interrompt presque totalement l’écoulement : la première intermittence débute.

Le débit de vidange étant alors insignifiant par rapport au débit d’alimentation, le réservoir amont se remplit à nouveau. Mais pour réamorcer l’écoulement dans le conduit de vidange, il doit monter plus haut que le niveau où s’est déclenchée la première intermittence. C’est ce qui explique qu’une fois que l’écoulement se rétablit, le débit à l’exutoire de la source monte à 1,8 m³/s environ, soit un débit supérieur à 1,04 m³/s, débit d’alimentation à partir duquel apparaît le phénomène d’intermittence. Le débit de sortie étant notablement supérieur au débit d’entrée, le réservoir amont se vidange rapidement jusqu’à désamorçage de l’écoulement et le cycle recommence puis se succède à lui-même tant que le débit d’alimentation est insuffisant pour maintenir un écoulement constant, ce qui dure en général tout l’été et une partie de l’automne, avec simplement des interruptions occasionnelles de quelques jours à la suite d’orages qui font provisoirement remonter le débit d’alimentation.

Si, présenté de cette manière simplifiée, le mécanisme présente théoriquement une régularité parfaite, la réalité est un peu plus nuancée, en fonction de l’évolution du débit d’alimentation. Ainsi, au cours de la saison, le débit minimal varie entre 0,2 m³/s au début et 0,2 m³/s en fin d’été, quand le débit d’alimentation est au plus bas. De même, le débit maximal varie entre 1,80 et 1,68 m³/s, valeurs assez proches du module et qui font que la fontaine semble présenter un débit très abondant pour la saison si on s’y rend au bon moment du cycle.

La durée moyenne d’une intermittence, voisine d’une heure et partagée en environ 40 minutes de baisse et 20 minutes de hausse la plus grande partie de la saison, augmente sensiblement en fin d’étiage, quand les débits moyens sont au plus bas, car les réservoirs se remplissent moins vite.

Dans quelques cas assez rares au vu de l’hydrologie de la source, il peut arriver que les réservoirs ne puissent plus se remplir et que le débit d’alimentation puisse tout entier s’écouler de manière diphasique (eau + air) dans le conduit de vidange. Ceci se produit dès lors que le débit moyen journalier de la source descend vers 0,60 m³/s, soit 600 litres/s, ou en dessous, comme cela a été le cas lors de quelques étiages prolongés, en novembre 1973, octobre 2001 et janvier 2007. Cette valeur seuil avait été prévue presque exactement par les calculs effectués par A. Mangin qui avait trouvé 680 l/s.

En ce qui concerne Fontaine Ronde, une autre interprétation a prévalu dans le passé

Selon la légende, Amaury de Joux avait gardé des croisades une passion pour les longues chevauchées. Un jour en sortant du Château de Joux, la herse s’abattit brutalement coupant l’animal en deux sans que le cavalier s’en doutât. L’animal partit au grand galop. Mais la jument eut bientôt soif, s’arrêta à la source et but sans discontinuer jusqu’à l’assèchement du point d’eau. Amaury s’aperçut alors que l’eau qu’elle engloutissait sortait par la plaie sanglante. Épouvanté, il s’enfuit. Depuis l’animal est devenu invisible, mais il a toujours aussi soif. C’est lui qui revenant boire périodiquement, fait baisser le niveau de Fontaine Ronde.

Qui sait ? C’est peut-être la meilleure explication du fonctionnement de la source intermittente…

Remerciements à Jean-Pierre Mettetal et à Pierre Chauve pour leurs explications en ce qui concerne la source de Fontaine Ronde. La description du fonctionnement de la fontaine intermittente de Fontestorbes est due à Jean-Noël Salomon.

08:31 Publié dans Géologie-hydrogéologie-Climatologie | Tags : jura, karst, source intermittente, fontaine-ronde | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

03/10/2009

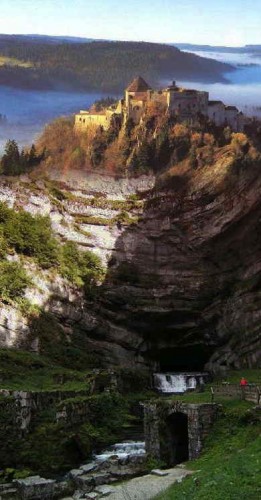

Lorsque les eaux du château de Joux résurgent à la source de la Loue

Lorsque les eaux du château de Joux résurgent à la source de la Loue

Lorsque les eaux du château de Joux résurgent à la source de la Loue

par Pascal Reilé

En 1901, l’incendie de l’usine Pernod de Pontarlier où l’absinthe échappée des cuves s’était répandue dans le Doubs et avait ressurgi dans la source de la Loue, mettait en évidence que les pertes du Doubs à Arçon alimentaient la résurgence. On avait également remarqué que le profilage et le recalibrage du Drugeon — expérience heureusement corrigée — avaient eu un impact sur le débit de la Loue. Depuis, aucune grande découverte n’est venue véritablement expliquer les mystérieux écoulements souterrains de cette grande résurgence française.

La Cluse et les forts (lithographie de Pierre Bichet)

Communauté de communes et environnement

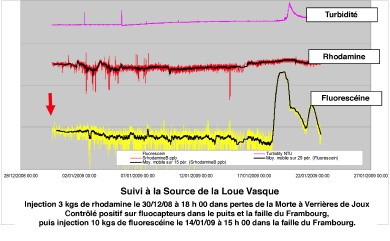

Lors de la pollution de Verrières de Joux (fin décembre 2008), à la demande du Préfet, des services de la Ddass et de la Diren, la communauté de communes du Larmont a mandaté le Cabinet Reilé Pascal, Besancon – Ornans).

Document : cabinet Reilé

Le cabinet Reilé est spécialisé en karstologie. Dans l’affaire qui nous préoccupe, son objectif était d’identifier le niveau des risques de pollution et la nature des écoulements souterrains de la rivière la Morte.

Parallèlement, un travail important de confinement a été réalisé par la CCL et les services du SDIS limitant au maximum la contamination.

Un gouffre sous le Frambourg

Document : cabinet Reilé

Pascal Reilé, hydrogéologue mais également spéléologue plongeur d'Ornans, en charge du dossier avait pour mission de suivre les traces de contaminations et d’en définir l’exutoire.

L’équipe du Cabinet Reilé avait eu à pénétrer en 1980 dans une faille sous les maisons et la voie ferrée du Frambourg.

Des écoulements souterrains venant de la Morte avaient été identifiés. Le ruisseau souterrain se poursuivait dans une galerie souterraine.

Partant de ces observations, une surveillance a donc été organisée le 31 décembre 2008 dans ce gigantesque puits. Charmante nuit de nouvel an !.

Malgré les contraintes climatiques, les surveillances se sont poursuivies durant tout le mois de janvier 2009.

Document : cabinet Reilé

Les résultats scientifiques sont là : L’équipe du Cabinet Reilé a non seulement découvert le soutirage des eaux de la Morte dans cette galerie souterraine mais également prouvé la poursuite des écoulements en direction de la source de la Loue.

La source de la Loue toute verte mais sans anis

En effet, 4 jours plus tard et 15 kilomètres plus loin, les 10 kilogrammes de fluorescéine ont coloré en vert toute la grande vasque de la Source de la Loue.

Document : cabinet Reilé

Document : cabinet Reilé

L’odeur d’anis n’était pas présente, mais l’existence d’un écoulement souterrain depuis le Château de Joux jusqu’à la Source de la Loue était prouvé.

Un suivi cohérent et une nouvelle vision élargie du bassin de la Loue

La surveillance des eaux de la Loue s’est poursuivie durant les mois de janvier et février sans qu’on puisse déceler une quelconque altération de la qualité des eaux souterraines de la rivière.

La sonde détecte simultanément 3 traceurs différents. La quatrième optique mesure uniquement la turbidité de l’eau.

Ces résultats prouvent donc l’excellent travail de récupération des hydrocarbures par la Communauté de commune du Larmont et du SDIS mais également des vitesses importantes de passage des eaux souterraines sous la ville de Pontarlier.

Nous sommes donc en présence d’un système de galeries développées et de grande taille sous la plaine de l’Arlier. Le bassin de la Loue est donc plus complexe qu’initialement envisagé et la grande faille de Pontarlier risque encore de mettre en connexion bien des écoulements avec la Source de la Loue.

Les limites amonts pourraient être Fontaine Ronde voire le lac St-Point. À l’heure où l’on fait le bilan du SDAGE haut Doubs-haute Loue, le milieu souterrain a encore bien des mystères à livrer. Une base de connaissance reste à mettre en place. Elle permettrait aux collectivités d’ajuster leurs aménagements aux contraintes environnementales avec un souci grandissant de développement durable.

Le Cabinet Reilé entend bien poursuivre les investigations qu’il mène depuis 20 ans sur ce bassin. D’après lui, une étude synthétique pourrait être réalisée pour aboutir à une présentation globale. Cette étude intégrerait toutes les études réalisées depuis 1901 sur ce bassin hydrogéologique remarquable d’une surface de plus de 500 km2 et au débit maximal à la résurgence de 90 m3/seconde. Des programmes d’exploration sont prévus avec les spéléologues du Spéléo Club de Jougne Mont d’Or et du groupe Karstic Haut Doubs - Haute Loue pour affiner la connaissance des cavités sur le plateau.

Du château de Joux à la source de la Loue

Photomontage cabinet Reilé

Ajout du 16 mai 2015 : article de l'Est Républicain par Julien BÉNÉTEAU

Patrimoine Pontarlier : aller au fond du puits du fort du château de Joux

Un topographe passionné a mesuré avec précision la profondeur du puits du fort de Joux. Son travail soulève de nombreuses interrogations.

Paul Courbon a des curiosités de spéléologues. Mais il se trouve que l’homme, installé à Marseille, est aussi topographe. « Ma curiosité est un peu scientifique », glisse-t-il. Celui qui a mené des missions d’exploration archéologique dans des puits d’oasis en Arabie Séoudite a eu envie de découvrir les puits français.

Après le puits de la citadelle de Besançon, Paul Courbon s’est intéressé, à la fin du mois d’avril, à celui du château de Joux. « Ce n’est pas facile à mettre en œuvre dans des lieux touristiques comme celui-là, raconte-t-il. Il faut des autorisations et intéresser les autorités. » De l’intérêt, le Grand Pontarlier en a trouvé à la démarche : l’eau est une compétence de la communauté de communes. Le fonctionnement de la nappe d’eau, de sa diffusion, aiderait à comprendre un peu mieux la circulation aquatique.

L’exploration a été faite le 26 avril. « Les profondeurs données pour le puits variaient de 87 à 120 m », s’amuse Paul Courbon. Muni d’un "distancemètre", il a pu mesurer la profondeur du puits ainsi que la profondeur de l’eau. Chiffre désormais validé : 101,4 m, dont 4,4 m d’eau.

De l’eau qui va loin

Cette hauteur d’eau change de manière considérable. Un sondage en avril 1986 avait montré qu’il y avait 14 m de profondeur d’eau. « Il ne fait aucun doute que le puits a une autre source d’alimentation que le Doubs », observe Paul Courbon. La géologie des lieux expliquerait ces variations : la présence d’un anticlinal amènerait l’eau dans le puits, en particulier au moment des pluies ou de la fonte des neiges.

« Nous imaginons la surprise et le désarroi des puisatiers qui croyaient avoir atteint l’eau un jour, poursuit le topographe, puis retrouvaient le puits à sec peu après. »

Pour mieux comprendre la circulation de l’eau, une deuxième opération est prévue, en juin ou juillet [2015], quand le puits sera à sec : une coloration, pour comprendre où va l’eau. Il serait bien possible qu’elle ne rejoigne pas le Doubs. « Il y a une grande faille sous Pontarlier », explique Pascal Reilé, un hydrogéologue associé au projet. Une précédente observation, [Voir l'article plus haut] menée au Frambourg, au pied du château, avait montré que l’eau était ressortie 17 km plus loin… à la source de la Loue.

L’une des questions posées par le puits est celui de son comblement partiel. « Le fond actuel, souvent à sec, n’est pas le fond véritable », observe Paul Courbon. Mais le topographe ignore pourquoi ce comblement a eu lieu. L’origine des morceaux de roche n’est pas définie. Avec la présence de l’eau, le jour de la descente, il n’était bien sûr pas possible de jeter un œil sur la composition du comblement.

Mais Paul Courbon souligne qu’il ne sera pas possible de faire comme à Besançon, creuser sur quelques dizaines de centimètres. Lors de précédentes explorations, de nombreuses grenades et munitions non éclatées ont été aperçues…

D’après la géologie des lieux, le comblement représenterait une dizaine de mètres. À l’origine, le puits du château de Joux aurait ainsi pu mesurer environ 125 m de profondeur.

06:40 Publié dans Géologie-hydrogéologie-Climatologie | Tags : karst, loue, doubs, jura, eaux souterraines | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

02/10/2009

Source de la Loue et gorges de Nouailles

Source de la Loue

Source de la Loue

Le mardi 13 août 1901 à 12 h, une forte odeur d’absinthe est décelée à la source de la Loue et jusqu’à 25 km en aval ; le fils du chimiste Berthelot (Marcellin), en vacances à Mouthiers, envoya pour analyse à son père, un échantillon d’eau de la Loue ; Berthelot conclut à l’origine non naturelle de cette odeur !

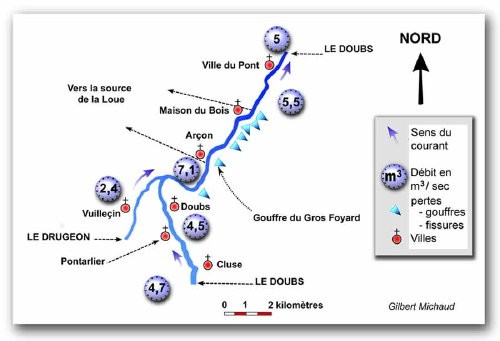

Le 31 août 1910, 100 kg de fluorescéine sont déversés dans le Doubs en amont de Maison-du-Bois par E. Fournier. La coloration réapparaît deux jours plus tard à la source de la Loue.

Or, le débit moyen du Doubs est de 5 m3/s ; celui de la Loue à sa source est de 10 m3/s : d'autres cours d’eau souterrains viennent donc alimenter la Loue, en plus des propres pertes du Doubs.

En 1978, 10 kg de fluorescéine sont déversés au gouffre du Gros Foyard par le laboratoire de géologie de Besançon, sous la direction de P. Chauve ; le colorant réapparaît 4 jours après à la source de la Loue.

En décembre 2008, le cabinet Reilé déverse de la fluorescéine dans un réseau souterrain au niveau du Château de Joux au niveau de la Cluse-et-Mijoux : le colorant réapparaît quelques jours plus tard à la source de la Loue (voir article prochain).

Toutes ces expérimentations confirment que la Loue constitue une résurgence du bassin du Doubs dans la région de Pontarlier à 800 m d'altitude.

Hibou Grand Duc

Même le Circaète Jean-le-Blanc s'est récemment montré dans la vallée de la Loue

Les bords du plateau ainsi entamé par la reculée sont couverts d'une forêt sèche.

Polypore bai (Polyporus durus)

sur une souche de la forêt sèche

Le grand Saut

Les organismes tuffigènes (qui engendrent le tuf) sont généralement des Bryophytes (mousses), mais aussi des algues vertes et des cyanobactéries.

L’eau courante traversant l'humus et la végétation devient acide en se chargeant de dioxyde de carbone (CO2). Elle attaque la roche calcaire formée de carbonate de calcium (CaCO3) insoluble) et libère les ions calcium (Ca²+) et hydrogénocarbonate (HCO3-). Ces derniers forment alors l’hydrogénocarbonate de calcium (Ca(HCO3)2 qui est soluble, selon la réaction suivante :

CaCO3+ CO2+ H2O => Ca(HCO3)2

Cette réaction est réversible : de sorte qu'au niveau de la tuffière, sous l’effet de la turbulence de l’eau, une partie du CO2 est libérée, engendrant ainsi la formation de calcaire qui vient se fixer autour des végétaux ainsi pétrifiés.

Ca(HCO3)2=> CaCO3+ CO2+ H2O

Le long de la route, peu avant Mouthier-Hautepierre, une superbe et rare capillaire : la Capillaire de Montpellier, plus connue sous le nom de Cheveu de Vénus, installée dans une fissure suintante de la falaise.

- par la production d'un kirsch, fabriqué de façon artisanale depuis le XVIIe siècle, à partir de la Marsotte, variété de cerise locale ;

- par son couple d'herpétologues célèbres, Césaire (1852-1906) et Marie Phisalix qui ont mis au point un vaccin contre les morsures de vipère ;

- par son église des XIIe et XVIe siècles avec son clocher en tuf et l'architecture de ses vieilles maisons.

15:32 Publié dans Botanique, Géologie-hydrogéologie-Climatologie, Limnologie-hydrobiologie, Ornithologie | Tags : loue, botanique, karst, jura, tuf, résurgence | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

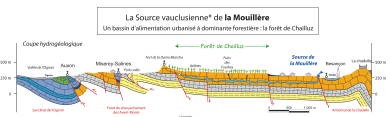

La Mouillère : un des exutoires du système karstique de Thise - Chailluz - la Mouillère

La Mouillère : l'un des exutoires

La Mouillère : l'un des exutoires

En pleine ville de Besançon, un petit ruisseau sort de terre au pied de l'avenue Foch, juste derrière l'immeuble "Le Président" et la rue Isenbart au niveau d'un parking occupant une petite reculée au fond de laquelle sort la source de la Mouillère. Il s'agit d'une source karstique autrefois aménagée qui sort à la limite de la Grande Oolithe (Bajocien supérieur) et du Bathonien. Le relief montre l’enfoncement du réseau karstique. La Mouillère est un petit cours d'eau discret, qui se jette dans le Doubs sur quelques centaines de mètres au pied de la Tour de la Pelote.

La présente source s'est déplacée au cours des temps. En effet, on peut observer sur la gauche au pied des escaliers qui accèdent à la rue Isenbart à partir de l'avenue Edgar-Faure, un affleurement de travertins obstruant en partie l’entrée de galeries qui se développent dans des diaclases verticales du calcaire bathonien et témoignent d’une ancienne sortie de la source de la Mouillère. Ces calcaires tabulaires, fins, de couleur blanche, s’observent encore le long de la rue Isenbart.

Une source vauclusienne qui jaillit en pleine ville de Besançon (cliché André Guyard)

La source de la Mouillère est l'exutoire principal du bassin versant de Thise - Chailluz, système karstique qui alimente, pour un tiers de ses besoins, la Ville de Besançon. Selon les mesures effectuées par la Diren Franche-Comté, son module (débit moyen interannuel) est de 540 l/s.

(cliché André Guyard)

D'une façon plus technique, c'est une source dont la karstification s'est développée sous le niveau de l'exutoire. La lithologie et la fracturation s'opposent à la circulation de l'eau, qui émerge alors.

(cliché André Guyard)

(cliché André Guyard)

La tour de la Pelote[1] a été construite au XVe siècle (1475), afin de renforcer les fortifications de la ville fragilisées par l’apparition des canons. Après la conquête française, Vauban la conserve et l’intègre à ses remparts.

La tour bourguignonne de la Pelote (XVe) et au fond

la tour carrée de Montmart (XIIIe) sur le bastion de Battant (cliché Patrick Rolin)

Document : cabinet Pascal Reilé

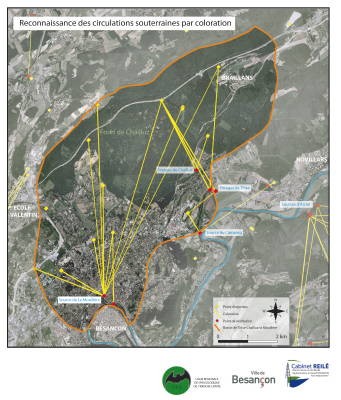

Le système karstique de la source de la Mouillère a été défini lors de différentes campagnes de colorations et d'études hydrogéologiques.

La surface totale de son impluvium (zone d'absorption), majoritairement constitué de terrains perméables, est de 43 km2.

Un système karstique fonctionnel polyphasé

C'est une composante principale d'un système karstique dit « actif » où l'on retrouve plusieurs « étages » de circulations souterraines hiérarchisées : les modifications des conditions extérieures, notamment les variations du niveau de base hydrogéologique, entraînent rétablissement de nouvelles structures de drainages, intégrant, abandonnant ou colmatant les anciennes.

Une source exploitée de longue date

Dès le XVIIe siècle, des moulins exploitaient la force hydraulique de cette source.

Dans les années 1950, ces eaux furent captées par la Brasserie Gangloff qui fabriquait de la bière et de la limonade.

Un fonctionnement hydrologique perturbé

Tout comme celui du Trébignon, le petit ruisseau situé à Thise, le fonctionnement hydrologique de la source de la Mouillère est influencé par l'exploitation de l'aquifère au niveau des forages de Thise et de Chailluz.

Ces forages se situent respectivement dans la "plaine de Thise", à proximité de l'ensemble sportif qui jouxte l'aérodrome et sur les hauteurs de Thise en contrebas du CD 486.

Les plongées souterraines, l'exploration : un complément essentiel aux études scientifiques

Coupe géologique dans le réseau karstique de la Mouillère

Document Cabinet Pascal Reilé

(Vue détaillée : clic sur le document)

Document : cabinet Pascal Reilé

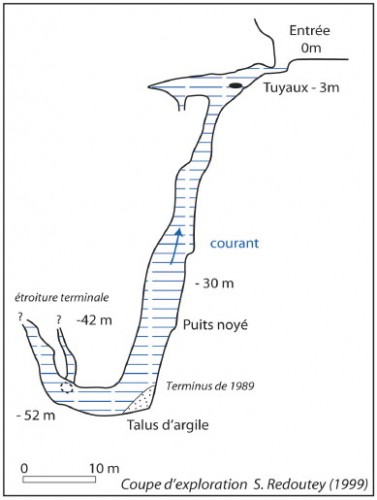

Au-delà des diverses études menées pour identifier les circulations souterraines sous la Ville de Besançon, une plongée dans la source a reconnu, dans les années 1989, un puits naturel d'une profondeur comprise entre - 60 m et - 50 m.

D'autres plongées, effectuées en 1998, ont permis de dépasser cette limite, en remontant une galerie sur 50 m jusqu'à la profondeur de - 40 m.

Coupe topographique de la résurgence de la Mouillère

Document : cabinet Pascal Reilé

La suite de la galerie, difficilement pénétrable, n'a pas encore ouvert ses portes aux plongeurs spéléologues.

Remerciements au cabinet Pascal Reilé qui nous a fourni gracieusement les documents topographiques et les commentaires relatifs à ces mêmes documents.

11:14 Publié dans Géologie-hydrogéologie-Climatologie | Tags : karst, jura | Lien permanent | Commentaires (5) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

Le gouffre de Chalezeule a livré ses secrets : l'eau qui le parcourt ressort à la source de la Mouillère en pleine ville de Besançon

Le gouffre de Chalezeule a livré ses secrets : l'eau qui le parcourt ressort à la source de la Mouillère en pleine ville de Besançon

Le gouffre de Chalezeule a livré ses secrets : l'eau qui le parcourt ressort à la source de la Mouillère en pleine ville de Besançon

par Pascal Reilé

Le cabinet Pascal Reilé (Études Conseils Aménagements) est chargé par la Ville de Besançon du suivi des circulations souterraines sur le périmètre du Grand Besançon.

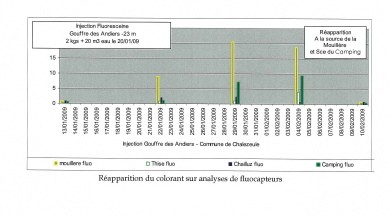

Dans le cadre d'un rapport de synthèse de nouvelles connaissances intéressant l'Est bisontin et publié le 26 février 20089, le cabinet a procédé à des traçages à partir

- du Centre d'Enfouissement Technique des Andiers (commune de Thise),,

- de l'ancienne décharge (commune de Thise),

- de l'exutoire du Point du Jour, de la croisade Route forestière Cul des Prés-Chemin des Relançons (commune de Besançon),

- au niveau des dolines de la Forêt de Chailluz, le long de la Route forestière du Cul des Prés (commune de Besançon),

- au niveau du gouffre des Andiers (dénommé gouffre des Lunettes du Maire par le Groupe Spéléologique qui assura l'exploration de cette cavité).

L'apparition brutale de ce gouffre en décembre 2008 a fait l'objet d'un article sur ce site (voir ci-dessous). À sa publication, nous n'étions pas en mesure de fournir les résultats du traçage des eaux souterraines empruntant ce gouffre. Le présent article précise ce traçage.

Coupe géologique passant par le gouffre des Andiers

(Vue détaillée : clic sur le document)

TRAÇAGE AU NIVEAU DU GOUFFRE DES ANDIERS (CHALEZEULE)

1 - CONDITIONS D'INJECTION

SITUATION : L'injection du colorant a été réalisée au niveau du gouffre ouvert sous le réseau routier.

Renseignements du point d'injection :

Commune de Chalezeule, zone industrielle de Besançon-Thise-Chalezeule.

Toponymie du point d'injection : Gouffre des Andiers

Coordonnées Lambert II : X 881.695 - Y 225841 - Z 280 m

Contexte géologique : calcaire du Jurassique moyen

INJECTION : 2 kg de fluorescéine poussés par 15 000 l d'eau

DATE : 20 janvier 2009

CONDITIONS LORS DE L'INJECTION : coloration réalisée en situation de moyennes eaux.

2 - SITES DE SURVEILLANCE

Les points de suivi ont été surveillés par prélèvements d'eau et analyses de fluocapteurs.

L'analyse a été effectuée (analyse au fluorimètre de laboratoire).

1 - Captage de Thise (suivi en continu) ;

2 - Captage de Chailluz ;

3 - Ruisseau du Trébignon (Thise) ;

4 - Source du camping (Chalezeule) ;

5 - Source de la Mouillère (Besançon).

3 - RÉAPPARITION DU COLORANT

Lors du suivi, les stations de Thise et Chailluz étaient en situation de pompage normal.

La réapparition du colorant a été clairement identifiée sur fluocapteurs 9 jours plus tard à la source du Camping et les 15 jours suivant à la source de la Mouillère.

Aucune réapparition n'a été observée aux captages de Thise et de Chailluz.

Aucune réapparition n'a été observée sur les autres points de suivi.

Renseignements du point de réapparition :

Toponymie du point de réapparition : Source de la Mouillère Commune de Besançon X 879,065 ; Y 2256,017 ; Z 250m

Fiabilité : réapparition sur fluocapteur et sur eau

Source du Camping, Commune de Chalezeule X 882,388 ; Y 2258,216 ; Z 245m

Fiabilité : réapparition sur fluocapteur et sur eau

Distance du point de réapparition : 2 578 m et 1800 m

Vitesse apparente dans le milieu souterrain : 12 m/h et 5,4 m/h

Bassin hydrologique : Doubs.

4 – VITESSE DE TRANSIT

Le traçage permet d'identifier un transit très lent dans un karst fossile non relié à un drain fonctionnel.

|

Traçage |

Réapparition |

Distance |

Temps de réapparition (début de restitution) |

Vitesse de transit |

|

Gouffre des Andiers 20 janvier 2009 |

Source de la Mouillère |

2578 m |

216 h |

12 m/h |

Tous les documents et textes qui constituent le présent article sont tirés du compte-rendu des traçages effectués par le Cabinet Reilé Villa St-Charles - 25 720 BEURE, email pascal.reile@cabinetreile,fr

Nous remercions vivement les chargés d'étude : Céline MOINE, Lionel BRABANT, Antoine QUIDOZ et Pascal REILÉ.

10:35 Publié dans Géologie-hydrogéologie-Climatologie | Tags : jura, karst, gouffre, source, hydrologie | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

Sous la route : un gouffre

Sous la route : un gouffre

Sous la route : un gouffre

par Michel Cottet & André Guyard

La zone dangereuse est sécurisée

Vers la mi-décembre 2008, un véhicule, circulant sur la RD 218 sur le territoire de la commune de Chalezeule dans la zone industrielle de Besançon-Thise-Chalezeule, a vu soudain la chaussée s'effondrer à son passage : un trou d'un mètre de diamètre venait de s'ouvrir sous ses roues. Pas de blessés heureusement. Un coup d'œil sur l'orifice montrait un gouffre béant. Les services de la DDE s'activèrent à sécuriser l'endroit. Au cours du déplacement des autorités sur les lieux, le Maire perdit ses lunettes qui disparurent dans le gouffre.

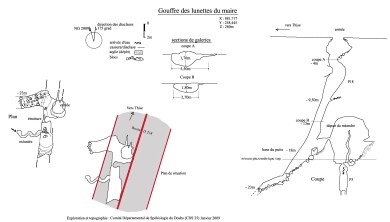

Les Services des Territoriaux d'Aménagements, Direction des Routes et des Infrastructures du Conseil Général du Doubs firent appel au Comité Départemental de Spéléologie du Doubs (GSD) pour explorer ce gouffre baptisé dès lors le Gouffre des Lunettes du Maire.

L'exploration eut lieu le mardi 20 janvier 2009. Participaient à cette exploration : Jean-Louis Thollon, Jean-Marie Martin (GCPM), Jean-Marc Rias (GSSF), Michel Cottet (GSCB), Arnaud Goy, Pierre Bourgoin, Emmanuel Ruiz (GSD) ainsi qu'un hydrogéologue : Pascal Reilé.

Le présent article constitue un résumé du rapport d'exploration du gouffre mis à notre disposition par Emmanuel Ruiz et Michel Cottet que nous remercions vivement.

Un gouffre de 23 mètres de profondeur

L'orifice affecte successivement le bitume routier et une sous-couche routière de granulats calcaires disposés sur une couche de calcaire bathonien massif brun roux de 50 cm d'épaisseur. Le puits s'élargit à travers des calcaires plus fracturés de 2 m d’épaisseur, avec des parois très instables sur une importante fissure d’orientation NNE avec des traces de surfaces de friction rocheuses conduisant à penser que des mouvements tectoniques ont eu lieu déjà dans cette zone.

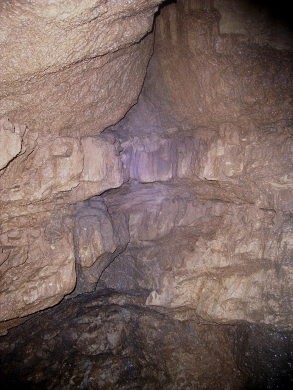

Le fond du puits est atteint : profondeur 20 m

La désobstruction manuelle d’un passage étroit permet de découvrir une cavité adjacente

Dès 4 à 5 mètres sous la surface, les parois deviennent saines, avec un concrétionnement bien présent en paroi Est (stalagmites et coulées colorées par des oxydes de fer). Dès lors, l’essentiel de la suite du gouffre se développe dans une faille fortement inclinée, bien visible, avec un miroir de faille en paroi Ouest, formant la voûte.

À - 9,5 m en paroi Est, on note une petite arrivée d’eau dont la couleur grisâtre indiquerait un apport d’eaux de lessivages de la chaussée.

Vers - 14 m, le concrétionnement de calcite ancien et épais (0, 30 m minimum) en paroi Est montre une reprise de corrosion très conséquente avec des suintements et rigoles profondes, obérant la calcite pour mettre à nu le calcaire massif gris blanchâtre sous jacent, découpant la paroi de lames d‘érosion acérées (comme dans un gouffre alpin) et cela jusqu’au fond du puits.

Une eau très corrosive qui a découpé

La base du puits d’entrée, à partir de - 18 m, est occupée par des blocs rocheux provenant de l’effondrement de la voûte. Les anfractuosités en base de paroi Est sont localement assez joliment concrétionnées.

Le conduit principal, large de 3 à 3,50 m maximum environ au niveau du sol, se poursuit en forte pente vers l’Ouest ; il présente un abaissement de la voûte à 20 m de profondeur. Ce passage bas donne accès à une zone plus large et un peu plus haute (2 m de large x 1, 4 m de haut), mais complètement colmatée par le remplissage de blocs et de morceaux de bitume.

Le fond de la cavité montre des dépôts d’argile de décarbonatation, au sol et sur les parois, qui témoignent d’une montée des eaux temporaire, mais sans doute régulière, sur 5 à 6 m d’amplitude verticale. Il s'agit sans doute du toit de la nappe phréatique karstique sous-jacente, de niveau variable en fonction des conditions hydrologiques.

Au niveau de la base du puits, une lucarne étroite, entre la paroi Ouest (le « miroir de faille ») et la paroi Est donne accès à une cavité assez vaste, descendant très rapidement.

Direction le Sud, une galerie semble s’amorcer dont la voûte remonte à 7, 5 m de hauteur, en pleine roche.

Continuant vers l’Ouest, un méandre impénétrable au bout de 5 à 6 mètres, s’insinue dans une masse rocheuse claire, puissamment corrodée, lavée par des écoulements et parcouru par un ruisselet d’aspect limpide. Ce ruisselet (débit évalué à 1 litre/minute) quitte le méandre en crevant le sol de la galerie, par un puits au sommet très étroit, très propre, impénétrable d’accès, mais s’évasant rapidement et donnant apparemment sur un autre puits. Le lit du ruisselet recèle des galets roulés, éclats et cailloutis de chaille émoussés bien colorés de manganèse, contrastant avec le fond clair du calcaire bathonien lavé par l’eau courante. L’écoulement du ruisselet semble permanent et lave les dépôts d’argile en mettant la roche à nu en période de désaturation de ce karst actif.

Comment s'est formée cette cavité ?

Les puits et galeries du gouffre se sont creusés en élargissant la faille NNE – SSW (zone de fracturation et de circulation préférentielle des eaux d’infiltration) par des phénomènes bien connus de dissolution-corrosion chimique des calcaires par les eaux de pluie naturellement chargées d’acide carbonique en traversant l’atmosphère et naguère d’acides humiques émis par les sols et les végétaux avant l’implantation de la zone industrielle.

Le phénomène de cavitation a été favorisé ici par la présence des matériaux broyés, fragilisés au contact de la faille, ainsi que par les circulations d’eau sous-jacentes. Ces écoulements ont provoqué des soutirages importants et évacuent peu à peu les matériaux effondrés provenant des voûtes et des parois. Il faut souligner que ces phénomènes sont toujours en cours d’évolution relativement rapide dans ce karst actif, où nous avons observé d’importantes reprises d’érosion.

La gravité naturelle a aminci progressivement la voûte du principal puits vertical, donnant lieu, sous l’effet des vibrations répétées et du poids des véhicules à la formation d’un orifice d'effondrement par lequel nous avons pu accéder à la cavité.

Dans quel contexte environnemental se situe cette cavité ?

La faille se prolonge vraisemblablement dans le même axe NNE-SSW sous la chaussée, d'une part en direction du centre commercial Carrefour, d'autre part en direction de la déchetterie des Andiers.

Les bancs de calcaires fracturés en partie supérieure du gouffre (limite probable Bathonien -Callovien) subissent en permanence les effets gravitaires liés aux vibrations et à la charge pondérale de la circulation routière. De légers affaissements de la chaussée sont visibles autour de l'orifice du gouffre exploré. De petites dépressions ont déjà fait l’objet d’ajouts réguliers de couches de bitume.

Il faut aussi inscrire l'importance de ce karst actif encore très peu connu dans le contexte hydrogéologique régional. Sont concernées la zone de captage de l’aérodrome de Thise (captages AEP de la Ville de Besançon), la source du Trébignon à Thise et la source de la Mouillère au centre ville de Besançon. Dans cette optique, le cabinet Reilé a procédé à un traçage à la fluoroescéine de la circulation souterraine.

Topographie du gouffre

À gauche : vue en plan du gouffre.

À droite : coupe du gouffre.

Au centre : plan de situation du gouffre

par rapport à la route

(Vue détaillée : clic sur le document)

En conclusion

Le rapport des spéléologues se termine en soulignant deux aspects majeurs :

- La synergie aléas karstiques/tectoniques, d'une part, et risques liés à la circulation routière, d'autre part, peut entraîner d'autres effondrements de chaussée ;

- Les observations hydrogéologiques permises par cette exploration (écoulements d’eau, fluctuations du niveau piézométrique du toit de la nappe phréatique karstique) soulignent la nécessité de maintenir le fonctionnement naturel des circulations des eaux souterraines.

Dans cette optique, la cavité mériterait des travaux de génie civil permettant de maintenir un accès contrôlé (exemple : dalle sur l’orifice, galerie coffrée ou buse déportée à l’ouest, regard avec tampon d’accès en accotement de chaussée). Un suivi de l’évolution du karst et des eaux souterraines in situ serait alors possible.

Nota : Fin janvier 2009, une dalle de béton est venue sécuriser la route en fermant l'orifice ignorant la demande de construction de ce tampon de visite demandée par les spéléologues.

Un grand merci au Comité départemental de Spéléologie du Doubs (www.speleo-doubs.com), en particulier à son président Emmanuel Ruiz qui dirigeait les opérations et qui est l’auteur de la synthèse du rapport d’exploration du gouffre, document que nous avons largement exploité, ainsi qu’à Michel Cottet du Groupe Spéléologique Clerval Baume-les-Dames, auteur de la description du gouffre et coauteur du présent article.

Crédit photos : Michel Cottet, Jean-Louis Thollon et Jean-Marie Martin.

Topographie du gouffre : Arnaud Goy et Jean-Marc Rias.

Report topographique : Jean-Marc Rias.

09:47 Publié dans Géologie-hydrogéologie-Climatologie | Tags : gouffre, karst, franche-comté, jura | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |