22/06/2010

Sismologie dans la région de Thise (Doubs)

Sismologie dans la région de Thise (Doubs)

par André Guyard

(article modifié le 2 mars 2013)

L'activité sismique particulièrement intense au cours des deux dernières années (2010 et 2011) nous interpelle. Quels sont les séismes qui ont secoué la région bisontine et particulièrement la commune de Thise au cours des siècles derniers ?

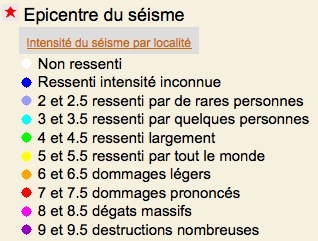

L'échelle de Richter indique la magnitude, c'est-à-dire l'intensité du séisme. La magnitude est l'énergie libérée par un séisme, indépendamment des dégâts provoqués. Elle est définie par une échelle logarithmique, où chaque unité ajoutée correspond à une multiplication par 32 de l'énergie libérée. Ainsi, un séisme de magnitude 9 libère, non pas 3 fois plus, mais 1 milliard 74 millions de fois plus d'énergie qu'un séisme de magnitude 3.

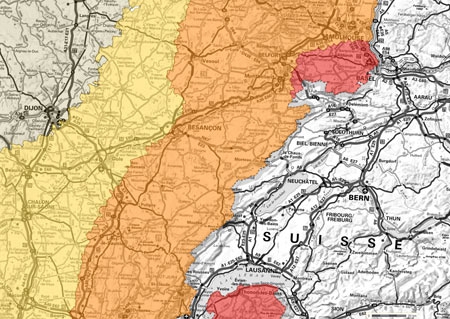

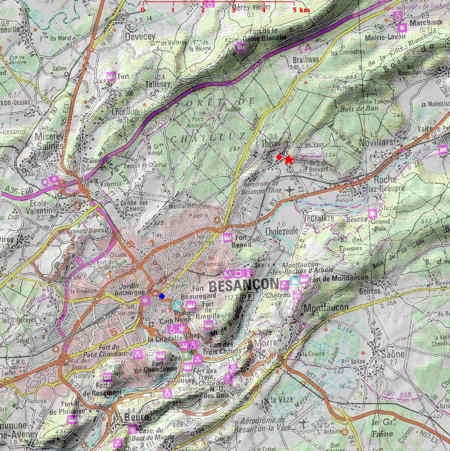

Carte du risque sismique en Franche-Comté © Géoportail)

(Cliquez sur la carte pour zoomer)

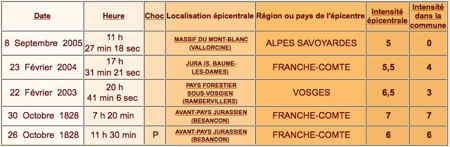

Le tableau ci-dessous répertorie l'ensemble des séismes qui ont affecté notre région au cours des derniers siècles.

Nous reprendrons plus en détail, les séismes dont l'épicentre se trouvait à proximité de notre commune.

Tableau des séismes ayant affecté

le Nord-Est de la France

et les régions voisines

Surlignés en jaune : séismes ayant affecté la Franche-Comté.

Surlignés en rouge : séismes d'intensité (= magnitude) supérieure ou égale à 7 ayant affecté les contrées voisines.

|

Date |

Heu- re |

Choc |

Localisation épicentrale |

Région ou pays de l'épicentre |

Inten- sité épi- centrale |

|

12/11/ 2005 |

19h 31 |

|

JURA SUISSE (N-E. AARAU) |

SUISSE |

5 |

|

8/09/ 2005 |

11h 27 |

|

MASSIF DU MONT-BLANC (VALLORCINE) |

ALPES SAVO- YARDES |

5 |

|

12/05/ 2005 |

1h 38 |

|

JURA SUISSE (N.E SOLOTHURN) |

SUISSE |

4 |

|

5/12/ 2004 |

1h 52 |

|

BADEN-WURTEMBERG (WALDKIRCH) |

ALLEMAGNE |

6 |

|

28/06/ 2004 |

23h 42 |

|

JURA SUISSE (N-E. AARAU) |

SUISSE |

|

|

21/06/ 2004 |

23h 10 |

|

JURA SUISSE(BALE) |

SUISSE |

5 |

|

23/02/ 2004 |

17h 31 |

|

JURA (S. BAUME-LES-DAMES) |

FRANCHE- COMTE |

5,5 |

|

22/02/ 2003 |

20h 41 |

|

PAYS FORESTIER SOUS-VOSGIEN (RAMBERVILLERS) |

VOSGES |

6,5 |

|

30/04/ 1989 |

3h 38 |

|

AVANT-PAYS JURASSIEN (FROIDEVAUX) |

FRANCHE- COMTE |

4,5 |

|

29/12/ 1984 |

11h 03 |

R |

HAUTES-VOSGES (ELOYES-REMIREMONT) |

VOSGES |

|

|

29/12/ 1984 |

11h 02 |

|

HAUTES-VOSGES (ELOYES-REMIREMONT) |

VOSGES |

6 |

|

13/10/ 1984 |

21h 23 |

|

AVANT-PAYS JURASSIEN (BESANCON) |

FRANCHE- COMTE |

4 |

|

5/09/ 1984 |

5h 16 |

|

ZURICH |

SUISSE |

6 |

|

21/06/ 1983 |

15h 03 |

|

JURA (ORNANS) |

FRANCHE- COMTE |

4,5 |

|

5/02/ 1983 |

16h 19 |

R |

AVANT-PAYS JURASSIEN (RANDEVILLERS) |

FRANCHE- COMTE |

|

|

3/02/ 1983 |

2h 48 |

|

AVANT-PAYS JURASSIEN (RANDEVILLERS) |

FRANCHE- COMTE |

4 |

|

18/07/ 1980 |

23h 03 |

E |

PLAINE DE HAUTE-ALSACE (HABSHEIM) |

ALSACE |

|

|

16/07/ 1980 |

15h 50 |

E |

PLAINE DE HAUTE-ALSACE (HABSHEIM) |

ALSACE |

4,5 |

|

15/07/ 1980 |

12h 17 |

|

PLAINE DE HAUTE-ALSACE (HABSHEIM) |

ALSACE |

6,5 |

|

3/07/ 1979 |

21h 13 |

|

PLATEAU SUISSE (MORAT) |

SUISSE |

|

|

3/09/ 1978 |

7h 08 |

|

JURA SOUABE (ONSMETTINGEN) |

ALLEMAGNE |

7,5 |

|

8/01/ 1975 |

9h 12 |

|

PLATEAUX JURASSIENS (SALINS-LES-BAINS) |

FRANCHE- COMTE |

|

|

8/03/ 1968 |

4h 01 |

|

PLAINE DE HAUTE-BOURGOGNE (PONTAILLER/SAONE) |

BOURGOGNE |

4,5 |

|

16/07/ 1967 |

14h 04 |

|

PLAINE DE HAUTE-BOURGOGNE (AUXONNE) |

BOURGOGNE |

5 |

|

10/07/ 1966 |

3h 45 |

|

AVANT-PAYS JURASSIEN (MONTAGNEY) |

FRANCHE- COMTE |

|

|

2/07/ 1966 |

6h 15 |

|

PLATEAU DE HAUTE-SAONE (FAUCOGNEY ?) |

FRANCHE- COMTE |

4 |

|

14/03/ 1964 |

2h 37 |

|

UNTERWALD (SARNEN) |

SUISSE |

7 |

|

25/04/ 1962 |

4h 44 |

|

VERCORS (CORRENCON-EN-VERCORS) |

DAUPHINE |

7,5 |

|

28/04/ 1961 |

20h 48 |

|

FORET NOIRE (LORRACH) |

ALLEMAGNE |

5,5 |

|

23/03/ 1960 |

23h 08 |

|

VALAIS (BRIG) |

SUISSE |

7 |

|

23/11/ 1955 |

6h39 |

E |

AVANT-PAYS JURASSIEN (MONTARLOT-LES-RIOZ) |

FRANCHE-COMTE |

6 |

|

21/11/ 1955 |

17h45 |

|

AVANT-PAYS JURASSIEN (CUSSEY) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

3/11/ 1955 |

14h27 |

E |

AVANT-PAYS JURASSIEN (MONTARLOT-LES-RIOZ) |

FRANCHE-COMTE |

6 |

|

28/10/ 1955 |

7h19 |

E |

AVANT-PAYS JURASSIEN (MONTARLOT-LES-RIOZ) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

29/07/ 1954 |

4 h 42 |

|

VALAIS (MONTANA) |

SUISSE |

6,5 |

|

19/05/ 1954 |

9 h 34 |

|

VALAIS (N-W. SION) |

SUISSE |

7 |

|

30/05/ 1946 |

4 h 41 |

R |

VALAIS (CHALAIS) |

SUISSE |

7 |

|

26/01/ 1946 |

3 h 15 |

R |

VALAIS (CHALAIS) |

SUISSE |

|

|

25/01/ 1946 |

21 h 39 min |

R |

VALAIS (CHALAIS) |

SUISSE |

|

|

25/01/ 1946 |

17 h 32 |

|

VALAIS (CHALAIS) |

SUISSE |

7,5 |

|

31/05/ 1936 |

5 h 39 |

|

AVANT-PAYS JURASSIEN (SELONCOURT) |

FRANCHE-COMTE |

4 |

|

30/12/ 1935 |

3 h 36 |

|

VALLEE DU RHIN (OFFENBURG) |

ALLEMAGNE |

7 |

|

30/12/ 1935 |

3 h 07 |

P |

VALLEE DU RHIN (OFFENBURG) |

ALLEMAGNE |

|

|

27/06/ 1935 |

17 h 19 |

|

JURA SOUABE (KAPPEL) |

ALLEMAGNE |

7,5 |

|

8/02/ 1933 |

7 h 07 |

|

VALLEE DU RHIN (RASTATT) |

ALLEMAGNE |

7 |

|

11/01/ 1931 |

23 h 50 |

E |

AVANT-PAYS JURASSIEN (HERIMONCOURT) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

11/01/ 1931 |

20 h 20 |

E |

AVANT-PAYS JURASSIEN (HERIMONCOURT) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

11/01/ 1931 |

19 h |

E |

AVANT-PAYS JURASSIEN (HERIMONCOURT) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

11/01/ 1931 |

16 h 45 |

E |

AVANT-PAYS JURASSIEN (HERIMONCOURT) |

FRANCHE-COMTE |

4 |

|

10/01/ 1931 |

1 h |

E |

AVANT-PAYS JURASSIEN (HERIMONCOURT) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

23/12/ 1930 |

2 h |

E |

AVANT-PAYS JURASSIEN (HERIMONCOURT) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

20/12/ 1930 |

17 h 30 |

|

AVANT-PAYS JURASSIEN (HERIMONCOURT) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

28/06/ 1926 |

22 h |

|

VALLEE DU RHIN (KAISERSTUHL) |

ALLEMAGNE |

7 |

|

8/01/ 1925 |

2 h 44 |

|

JURA SUISSE (ORBE-LIGNEROLLE) |

SUISSE |

6,5 |

|

19/11/ 1924 |

17 h 55 |

|

JURA SUISSE (ORBE) |

SUISSE |

|

|

1/03/1916 |

20 h 53 |

|

AVANT-PAYS JURASSIEN (DOLE) |

FRANCHE-COMTE |

5 |

|

15/12/ 1912 |

22 h 15 |

|

AVANT-PAYS JURASSIEN (HERIMONCOURT) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

28/10/ 1911 |

22 h 17 |

|

AVANT-PAYS JURASSIEN (ECHENOZ-LE-SEC ?) |

FRANCHE-COMTE |

4 |

|

16/11/ 1911 |

21 h 26 |

|

JURA SOUABE (EBINGEN) |

ALLEMAGNE |

8,5 |

|

26/05/ 1910 |

7 h 12 |

|

JURA SUISSE (LAUFEN) |

SUISSE |

6 |

|

29/04/ 1905 |

1 h 59 |

|

MASSIF DU MONT-BLANC (LAC D'EMOSSON) |

SUISSE |

7,5 |

|

6/05/ 1898 |

13 h 10 |

|

OBERLAND (S. THUN) |

SUISSE |

6,5 |

|

22/02/ 1898 |

11 h 45 min |

|

JURA SUISSE (GRANDSON) |

SUISSE |

6,5 |

|

28/12/ 1892 |

6 h |

|

JURA (MAICHE, ST-HIPPOLYTE) |

FRANCHE-COMTE |

5 |

|

28/12/ 1892 |

2 h |

P |

JURA (MAICHE, ST-HIPPOLYTE) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

27/12/ 1892 |

21 h |

P |

JURA (MAICHE, ST-HIPPOLYTE) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

27/12/ 1892 |

13 h |

P |

JURA (MAICHE, ST-HIPPOLYTE) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

25/12/ 1892 |

21 h 15 |

P |

JURA (MAICHE, ST-HIPPOLYTE) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

10/09/ 1883 |

4 h |

R |

JURA (SANCEY-LE-GRAND) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

7/09/ 1883 |

23 h 30 |

|

JURA (SANCEY-LE-GRAND) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

22/07/ 1881 |

2 h 45 |

|

BELLEDONNE-PELVOUX |

ALPES SAVOYARDES |

7 |

|

8/10/ 1877 |

5 h 12 |

|

FAUCIGNY (LA ROCHE-SUR-FORON) |

ALPES SAVOYARDES |

7 |

|

2/04/ 1876 |

|

JURA SUISSE (NEUCHATEL-BIENNE ?) |

SUISSE |

5,5 |

|

|

10/11/ 1873 |

19 h 30 |

|

JURA (ORNANS) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

14/09/ 1866 |

5 h 10 |

|

BRENNE (AZAY-LE-FERRON) |

BERRY |

7 |

|

23/10/ 1865 |

7 h 15 |

|

AVANT-PAYS JURASSIEN (BESANCON) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

17/04/ 1862 |

8 h 10 |

|

PLAINE DE HAUTE-BOURGOGNE (SELONGEY) |

BOURGOGNE |

5 |

|

17/06/ 1858 |

10 h |

|

TERRITOIRE DE BELFORT (BEAUCOURT) |

FRANCHE-COMTE |

4,5 |

|

14/02/ 1857 |

|

PAYS DE MONTBELIARD |

FRANCHE-COMTE |

5 |

|

|

26/07/ 1855 |

14 h |

R |

VALAIS (VISP) |

SUISSE |

|

|

26/07/ 1855 |

10 h |

R |

VALAIS (VISP) |

SUISSE |

8 |

|

25/07/ 1855 |

12 h 50 |

|

VALAIS (VISP) |

SUISSE |

9 |

|

11/07/ 1852 |

|

|

TERRITOIRE DE BELFORT (BEAUCOURT) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

24/08/ 1851 |

2 h |

Z |

OBERLAND (S-W. THUN ?) |

SUISSE |

|

|

16/05/ 1848 |

5 h |

|

PLATEAUX JURASSIENS (NOZEROY) |

FRANCHE-COMTE |

5,5 |

|

17/08/ 1846 |

7 h 40 |

|

PLATEAU SUISSE (YVERDON) |

SUISSE |

6,5 |

|

6/09/ 1843 |

9 h 28 |

|

VALLEE DU DOUBS (SOULCE) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

24/01/ 1837 |

2 h |

Z |

VALAIS (BRIG) |

SUISSE |

7 |

|

27/08/ 1831 |

0 h 5 |

Z |

AVANT-PAYS JURASSIEN (BESANCON) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

30/10/ 1828 |

7 h 20 |

|

AVANT-PAYS JURASSIEN (BESANCON) |

FRANCHE-COMTE |

7 |

|

26/10/ 1828 |

11 h 30 |

P |

AVANT-PAYS JURASSIEN (BESANCON) |

FRANCHE-COMTE |

6 |

|

16/12/ 1823 |

|

|

AVANT-PAYS JURASSIEN (BESANCON) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

19/02/ 1822 |

8 h 45 |

Z |

BUGEY (BELLEY) |

BRESSE ET JURA BRESSAN |

7,5 |

|

11/03/ 1817 |

21 h 25 |

|

MASSIF DU MONT-BLANC (CHAMONIX) |

ALPES SAVOYARDES |

7 |

|

29/11/ 1784 |

22 h 10 |

|

SUNDGAU (ALTKIRCH ?) |

ALSACE |

6 |

|

15/10/ 1784 |

12 h 03 |

|

LAC DU BOURGET (AIX-LES-BAINS) |

ALPES SAVOYARDES |

6,5 |

|

6/07/ 1783 |

9 h 56 |

|

VALLEE DE L'OUCHE (BLIGNY) |

BOURGOGNE |

6 |

|

10/09/ 1774 |

16 h 30 |

|

LAC DES 4 CANTONS (LUCERNE) |

SUISSE |

8 |

|

18/01/ 1757 |

5 h 52 |

|

VOSGES COMTOISES (PLANCHER-LES-MINES) |

FRANCHE-COMTE |

6 |

|

18/02/ 1756 |

7 h 45 |

|

HAUTES-FAGNES (STOLBERG) |

ALLEMAGNE |

8 |

|

9/12/ 1755 |

14 h 45 |

|

VALAIS (BRIG) |

SUISSE |

8,5 |

|

26/02/ 1685 |

|

|

JURA SUISSE (AARAU ?) |

SUISSE |

|

|

12/05/ 1682 |

2 h 30 |

|

HAUTES-VOSGES (REMIREMONT) |

VOSGES |

8 |

|

12/12/ 1672 |

14 h |

|

JURA SUISSE (BALE ?) |

SUISSE |

|

|

24/01/ 1653 |

23 h |

|

JURA SUISSE (BALE) |

SUISSE |

|

|

21/09/ 1650 |

3 h |

|

JURA SUISSE (BALE) |

SUISSE |

6,5 |

|

15/06/ 1630 |

10 h |

|

JURA (PONT-DE-ROIDE ?) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

30/05/ 1621 |

15 h |

|

JURA SUISSE (NEUCHATEL) |

SUISSE |

|

|

5/10/ 1614 |

1 h 45 |

|

FORET NOIRE (S. SCHOPFHEIM ?) |

ALLEMAGNE |

|

|

18/09/ 1601 |

1 h 45 |

|

LAC DES 4 CANTONS (LUCERNE) |

SUISSE |

8 |

|

13/11/ 1592 |

22 h |

|

AVANT-PAYS JURASSIEN (BESANCON) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

11/03/ 1584 |

11 h 30 |

|

LAC LEMAN (MONTREUX) |

SUISSE |

7 |

|

18/10/ 1356 |

22 h |

|

JURA SUISSE (BALE) |

SUISSE |

9 |

|

18/10/ 1356 |

17 h |

P |

JURA SUISSE (BALE) |

SUISSE |

7,5 |

|

1/02/ 1267 |

2 h |

|

AVANT-PAYS JURASSIEN (BESANCON) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

3/01/ 1117 |

17 h |

|

LOMBARDIE (VERONE) |

ITALIE |

|

Quelques explications sur la nomenclature employée dans ce tableau :

Nature du choc :

- C : choc principal

- R : Réplique

- E : Secousse individualisée d'un essaim

- P : Précurseur

- Z : Groupe de secousses d'un essaim

Degrés de l'intensité épicentrale :

- 4 : secousse modérée, ressentie dans et hors les habitations, tremblement des objets,

- 5 : secousse forte, réveil des dormeurs, chutes d'objets, parfois légères fissures dans les plâtres,

- 6 : dommages légers, parfois fissures dans les murs, frayeur de nombreuses personnes,

- 7 : dommages prononcés, larges lézardes dans les murs de nombreuses habitations, chutes de cheminées,

- 8 : dégâts massifs, les habitations les plus vulnérables sont détruites, presque toutes subissent des dégâts importants,

- 9 : destructions de nombreuses constructions, quelquefois de bonne qualité, chutes de monuments et de colonnes,

- 10 : destruction générale des constructions, même les moins vulnérables (non parasismiques),

- 11 : catastrophe, toutes les constructions sont détruites (ponts, barrages, canalisations enterrées...).

Remarques : le 18 octobre 1356, deux séismes de magnitudes estimées par le site du BRGM à 9 et 7,5 ont affecté la région bâloise à proximité de la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin).

En ce qui concerne cette centrale de Fessenheim, la plus vieille du parc français, il s'agit du séisme de référence. Sa magnitude a été estimée à partir des registres notariaux et des annales religieuses. En fait, les avis divergent : EDF évalue sa magnitude à 6,1 ; l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) à 6,8 ; et une étude suisse de 2009 à 7,1, ce qui est 30 fois plus violent que l'estimation de l'exploitant !

EDF a beau ajouter une marge de sûreté d'un demi-degré de magnitude au séisme historique de référence, la centrale de Fessenheim n'a pas été construite pour lui résister...

Le 19 février 1822, un séisme d'intensité 7,5 a affecté le Bugey où se situe la centrale nucléaire du Bugey.

Les séismes ayant affecté plus spécialement notre région

En partant du plus récent au plus ancien :

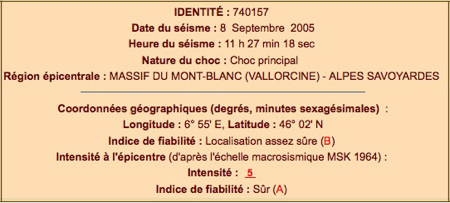

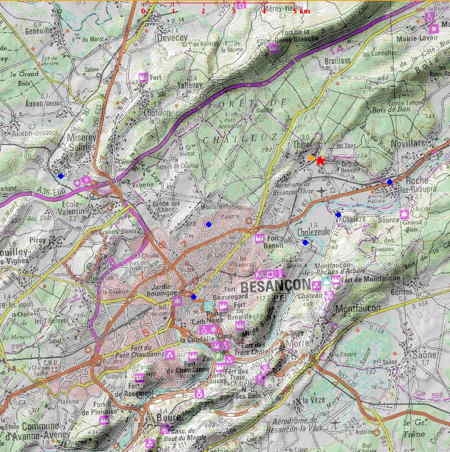

1. Vallorcine : 8 septembre 2005

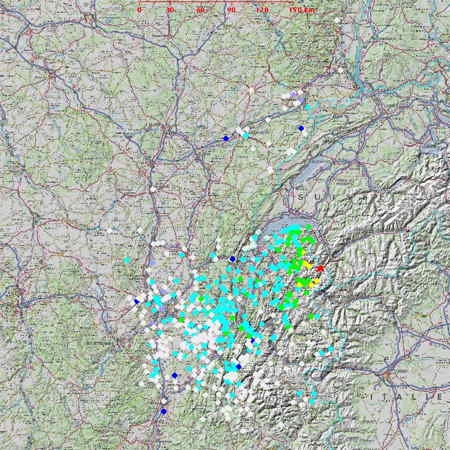

Ce séisme a produit quelques légères secousses dans la région bisontine (voir carte ci-dessous).

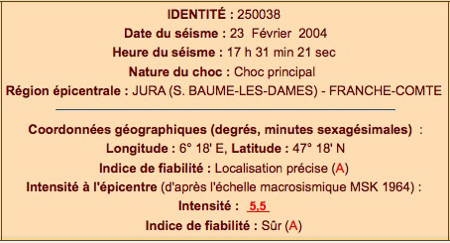

2. Dammartin les Templiers (23/02/2004)

Séisme bien ressenti dans la région bisontine (voir carte ci-dessous).

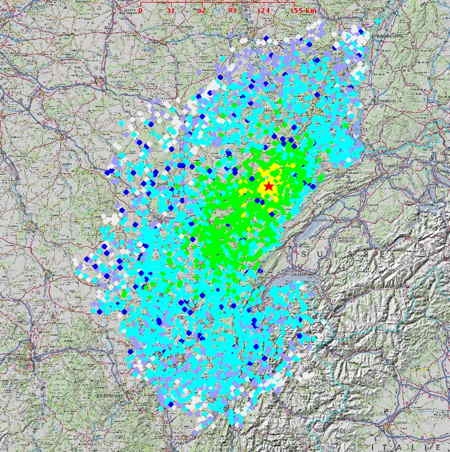

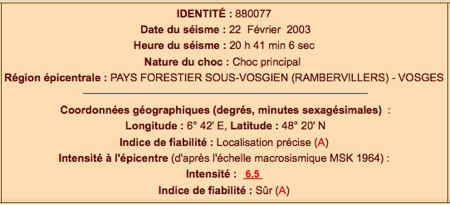

3. Séisme de Rambervillers (22/02/2003)

Séisme faiblement ressenti dans la région bisontine (voir carte ci-dessous).

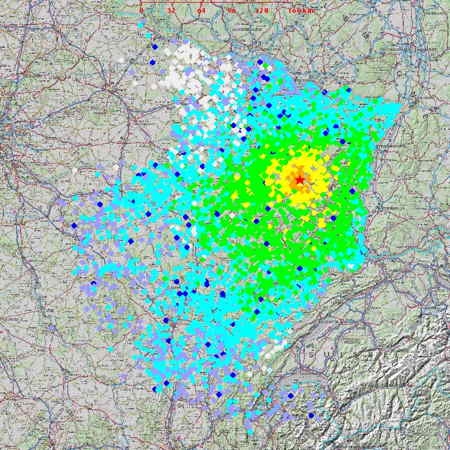

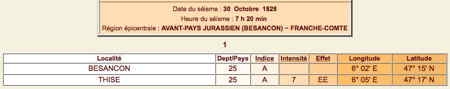

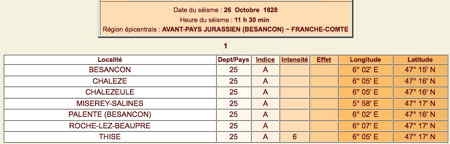

5. Séisme de Thise (30/10/1828)

Ce séisme d'intensité 7 a produit des dégâts dans la région bisontine et notamment à Thise. Une douzaine de cheminées et des pans de murs entiers se sont écroulés. La tourelle jouxtant le clocher de l'église "s'en est séparée d'un pouce environ". L'eau de la fontaine publique s'est troublée une demi-heure après la secousse.

6. Séisme de Thise (26/10/1828)

Ce séisme d'intensité 6 a produit également des dégâts dans la région bisontine et notamment à Thise et à Miserey. À Thise, des cheminées s'écroulent et l'église en reconstruction est endommagée.

7. Séisme de Bâle (18/10/1356)

Le séisme de Bâle a été violemment ressenti dans la région. À Besançon, la Tour de Vaite ne résistera pas à la réplique survenue dans la soirée.

Pour en savoir plus : Site du BRGM

Le tsunami qui a noyé Genève en 583

On peut rapprocher de ces phénomènes sismiques intéressant la région le tsunami qui a noyé Genève en 563. Cette année-là, une vague gigantesque a balayé les rives du Léman atteignant huit mètres à Genève et treize à Lausanne selon les simulations de Katrina Kremer de l'université de Genève (décembre 2012).

Si l'existence d'un raz-de-marée en l'an 563 était déjà établie par des témoignages historiques, son origine demeurait controversée. Pour y voir plus clair, l'équipe de Katrina Kremer a sondé le lac et repéré, au plus profond, une vaste couche de sédiments - 250 millions de mètres cubes - qui se seraient déposés brutalement à cette époque. Une observation qui leur permet de conforter l'un des scénarios envisagés : l'effondrement d'un pan de la montagne dans le Rhône, en amont du lac, aurait entraîné un déplacement massif de sédiments, provoquant ainsi le tsunami. Quinze minutes après l'effondrement, la vague touchait Lausanne. Cinquante-cinq minutes plus tard, c'était au tour de Genève. Une catastrophe qui pourrait bien se reproduire, menaçant le million de riverains du lac. La cause de ce tsunami n'était donc pas un séisme, mais un glissement de terrain.

L'Arc jurassien sous surveillance GPS

Le laboratoire Chrono-environnement de l'Université de Franche-Comté est à l'origine d'un projet d'installation de six stations permanentes GPS de surveillance de l'Arc du Jura. Ces six stations seront progressivement installées au cours du second semestre 2013 et au cours de l'année 2014.

Les vingt séismes les plus violents en métropole depuis 1900

Le magazine Sciences et Avenir publie sur son site une carte interactive concernant les séismes les plus violents concernant la métropole depuis 1900.

06:01 Publié dans Environnement-Écologie, Géologie-hydrogéologie-Climatologie, Volcanologie-Sismologie | Tags : séisme, franche-comté, thise, besançon, bâle, fessenheim | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

16/06/2010

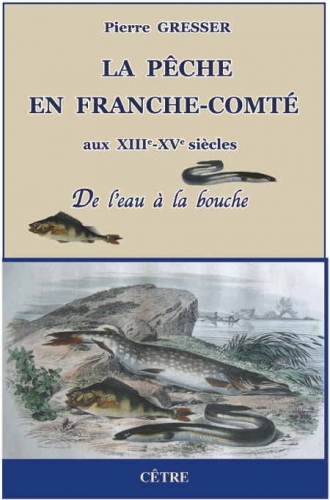

La pêche en Franche-Comté aux XIIIe-XVe siècles

La pêche en Franche-Comté aux XIIIe-XVe siècles

La pêche en Franche-Comté aux XIIIe-XVe siècles

De l'eau à la bouche

un ouvrage de Pierre Gresser

À la fin du Moyen Âge, les poissons d'eau douce jouaient, dans l'alimentation des Comtois, un rôle beaucoup plus important qu'en ce début du XXIe siècle. Provenant des eaux vives, des lacs, des étangs et des viviers, ils étaient pêchés dans des conditions juridiques, économiques et techniques relativement bien connues, certains instruments et procédés préfigurant ceux de l'époque contemporaine.

Si la majorité des pêcheurs s'adonnaient à leur activité légalement, d'autres fraudaient en braconnant. Par ailleurs, la documentation médiévale, ayant conservé les noms des espèces vendues et mangées, rend possible la comparaison avec la faune halieutique actuelle, pour constater permanences et changements.

Alors que les propriétaires, dont les princes, s'approvisionnaient directement dans les eaux qu'ils possédaient, les poissons faisaient aussi l'objet d'un commerce, surtout perceptible dans les villes, qui alimentait toutes les couches de la société. Les temps forts de la consommation correspondaient aux jours où la viande était proscrite par les prescriptions alimentaires de l'Église, le carême étant la période la plus célèbre.

Au total, une étude qui nous introduit dans un aspect méconnu de l'économie rurale et de l'alimentation en Franche-Comté, aux trois derniers siècles du Moyen Âge.

Né à Lons-le-Saunier, agrégé d'histoire, docteur en histoire du Moyen Âge, Pierre Gresser est actuellement professeur émérite à l'université de Franche-Comté. Toute sa recherche porte sur les propriétés des comtes de Bourgogne aux XIVe et XVe siècles et, en particulier, l'administration et la gestion des eaux et forêts. Auteur de plusieurs ouvrages individuels et collectifs, ainsi que de nombreux articles personnels, Pierre Gresser a reçu, en 2005, le grade de docteur ès lettres honoris causa de l'université de Neuchâtel.

Illustration de couverture : Le brochet, la perche et l'anguille : trois carnassiers appréciés au Moyen Âge. LA CÉPÈDE (comte de), Histoire naturelle des poissons, Plassans, 1793-1803 (11 volumes). Planche répertoriée au Musée Denon (réserves) de Châlon-sur-Saône sous la cote 2001-8-1.

La pêche en Franche-Comté aux XIIIe-XVe siècles, paru en avril 2010, est édité chez Cêtre.

Contact :

Pierre Gresser - Université de Franche-Comté

Tél. (0033/0) 3 81 56 82 91

p.gresser@wanadoo.fr

11:00 Publié dans Actualité des Sciences, Livres, Poissons | Tags : pêche, franche-comté, histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

23/12/2009

Peuplements ichtyologiques comparés de l'Allan non canalisé et de l'Allan canalisé à grand gabarit (1)

Comparaison du peuplement de poissons dans le cours de l'Allan et dans une portion de l'Allan canalisé. Comparaison des échantillons numériques et pondéraux globaux

14:44 Publié dans Poissons | Tags : poissons, allan, doubs, franche-comté, canal à grand gabarit, pêche | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

Peuplements ichtyologiques comparés de l'Allan non canalisé et de l'Allan canalisé à grand gabarit (3)

Comparaison du peuplement de poissons dans le cours de l'Allan et dans une portion de l'Allan canalisé. Comparaison des échantillons numériques et pondéraux par espèce.

10:31 Publié dans Poissons | Tags : ablette, brème bordelière, brème commune, gardon, perche, sandre, pêche, poissons, allan, canal à grand gabarit, doubs, franche-comté, pays de montbéliard | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

20/12/2009

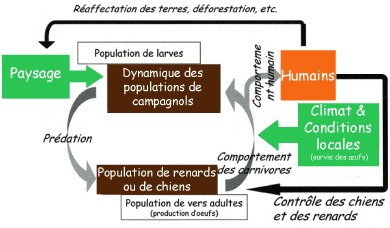

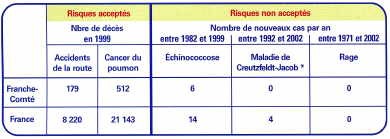

Lutte contre le campagnol terrestre en Franche-Comté

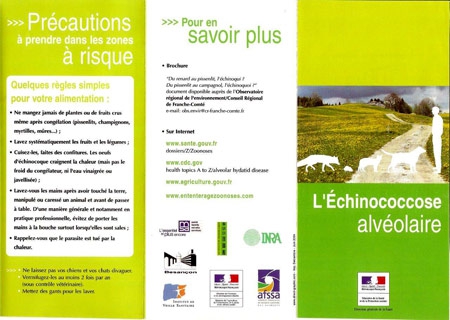

Périodiquement, les campagnols pullulent et ravagent les prairies et pâturages des plateaux du Jura. En outre, ces rongeurs transmettent un parasite : l'échinocoque alvéolaire. Cet article exploite une plaquette éditée par la FREDON pour présenter les moyens de lutte contre ces pullulations.

09:36 Publié dans Mammifères, Médecine | Tags : campagnol terrestre, franche-comté, prédateurs, ravageurs, cultures | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

08/12/2009

Les CHU de Besançon et de Dijon renforcent leur coopération

Les CHU de Besançon et de Dijon renforcent leur coopération

Le CHU de Besançon

Le 14 mai 2009, les CHU de Dijon et Besançon, auxquels se sont jointes les deux universités de Bourgogne et de Franche-Comté qui leur sont intimement liées dans les domaines de la recherche et de l'enseignement, signaient un accord cadre de partenariat. Cet accord intervient dans un contexte législatif et réglementaire en pleine évolution, dont l'objectif est de créer des synergies hospitalo-universitaires pour optimiser renseignement et développer la recherche loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU), loi Hôpital patient santé territoire (HPST). Il intervient également alors que tout engage à se positionner au niveau européen (constitution du réseau Métropolitain Rhin-Rhône, réflexion en cours sur la redéfinition des circonscriptions administratives et territoriales).

Ensemble, les deux CHU desservent une population de 3 790 000 habitants et représentent un poids économique important (12 000 salariés et un budget de 1 milliard d'euros). Grâce à ce partenariat, ils constituent :

- un axe hospitalier de premier plan avec 2 300 lits de court séjour, plus de 76 000 séjours et 118 000 passages aux urgences

- une offre de formation qui s'adresse à 4 600 étudiants en médecine et 1160 en pharmacie auxquels s'ajoutent quelque 1 500 étudiants fréquentant les écoles attachées aux deux établissements

- un potentiel de recherche prometteur avec des centres d'investigation clinique (CIC) sur les deux sites, un centre de ressources biologiques commun, plus de 150 personnes (hors personnel médical) dédiées à la recherche...

Des liens étroits unissent les universités de Bourgogne et de Franche-Comté qui, en mai 2007, ont constitué un pôle de recherche et d'enseignement supérieur (PRES). De même, il existe déjà de nombreuses collaborations entre les deux CHU. L'objectif de cet accord est de les formaliser tout en invitant les équipes à en faire émerger de nouvelles. En matière de soin, cela permettra à la population des deux régions de bénéficier des derniers acquis du progrès médical, de conforter les domaines d'excellence des deux établissements et de faire émerger de nouvelles modalités de prise en charge. Cette collaboration sera pilotée par un bureau inter CHU réunissant les responsables hospitaliers et universitaires.

Le Pôle interrégional de gérontologie

Implanté à Besançon, le Pôle interrégional de gérontologie Bourgogne Franche-Comté est destiné à améliorer de la qualité de vie des personnes âgées. La structure a une quadruple mission : développer la recherche dans les domaines de la nutrition, de la motricité ou encore la psychogériatrie, valoriser ces travaux auprès des industriels comme dans le secteur du biomédical, développer la formation au niveau de la prise en charge des personnes âgées et participer au développement des soins aux aînés.

08:50 Publié dans Médecine, Nature et santé | Tags : santé, chu, franche-comté | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

03/10/2009

L’échinococcose alvéolaire : une maladie franc-comtoise ? Généralités

1. Généralités : parasitose et agent de la parasitose

1. Généralités : parasitose et agent de la parasitose

par André Guyard

(Voir la suite de l'article : 2. Le cycle parasitaire de l'échinoccose)

L’échinococcose alvéolaire constitue une parasitose relativement rare en Europe, où elle tend cependant à augmenter, elle se concentre principalement en Franche-Comté (en particulier le Haut-Doubs), en Suisse et en Allemagne.

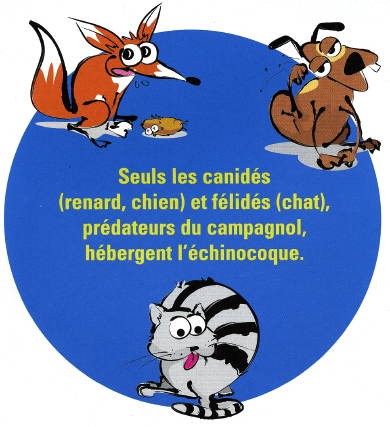

L’échinococcose alvéolaire (EA) est une parasitose due à un ver plat, Echinococcus multilocularis une espèce de ténia échinocoque appartenant au phylum des Plathelminthes et à la classe des Cestodes.

Les Plathelminthes (Vers plats) sont des Métazoaires (animaux pluricellulaires) à corps aplati dans lequel les différents organes sont inclus au sein d’un tissu mésenchymateux. Leur appareil digestif est nul ou incomplet. Leur appareil excréteur est constitué de cellules à flammes vibratiles et ils sont généralement hermaphrodites.

À côté de la classe des Turbellariés (planaires) dont les espèces sont libres et aquatiques, les autres Plathelminthes sont des parasites possédant des organes de fixation (ventouses ou crochets). Ils se divisent en deux grands groupes :

- les Trématodes au tube digestif incomplet et dont le corps n’est pas segmenté (ex : douves, bilharzies),

- les Cestodes dépourvus de tube digestif et dont le corps est segmenté (ex : ténias).

Le développement dans l’organisme humain ou de certains animaux de la larve d’Echinococcus multilocularis provoque un ensemble de manifestations pathologiques connues comme l’échinococcose alvéolaire (EA), cette entité morbide se différenciant fondamentalement de l’échinococcose hydatique, cette dernière affection étant due à Echinococcus granulosus, un autre ténia échinocoque.

Quand le dernier anneau du parasite est mûr, il se détache, et les œufs ou embryophores qu’il renferme se trouvent éliminés avec les excréments du Renard dans le milieu extérieur.

Les embryophores arrondis mesurent de 30 à 35 μm de diamètre ; à l’intérieur d’une coque épaisse se trouve l’embryon muni de six crochets (embryon hexacanthe).

- Giraudoux P. et al – Où l’échinoccose sévit-elle ? Bull. Acad. Natle Méd. 2008, 192, n° 6, 1119-1130.

- Observatoire régional de l’environnement Besançon – Du renard au pissenlit, l’échinoqui ? Du pissenlit au campagnol, l’échinoquoi ? Plaquette d’information de l’Observatoire régional de l’environnement. 2004, 12 p.

- Guyard A. - Cours de parasitologie. 1980.

• Centre Collaborateur OMS pour la Prévention et le Traitement des Echinococcoses humaines, Centre hospitalier universitaire et Université de Franche-Comté, patrick.giraudoux@univ-fcomte.fr

• Laboratoire d’études et de recherches sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, AFSSA, Domaine de Pixérécourt. B.P. 43. 54 220 Maizeville.

• Observatoire régional de l’environnement, Conseil régional de Franche-Comté, 4 square Castan – 25031 Besançon cedex.

19:49 Publié dans Médecine, Nature et santé, Parasitologie | Tags : santé, parasites, plathelminthes, ténia échinocoque, échinoccose alvéolaire, franche-comté, campagnol, renard, chien, chat | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

L’échinococcose alvéolaire : une maladie franc-comtoise ? Le cycle parasitaire

2. Le cycle parasitaire de l'échinocoque

2. Le cycle parasitaire de l'échinocoque

par André Guyard

(suite de l'article 1 : l'échinoccose : une maladie franc-comtoise)

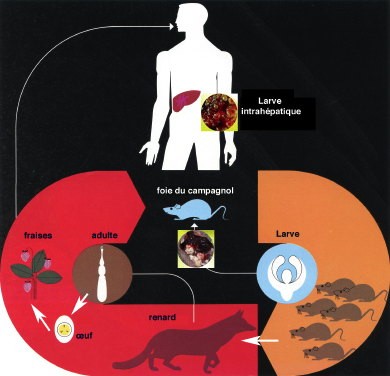

Dans la première partie, nous avons vu que c’est le scolex du ver adulte qui bourgeonne les anneaux, le plus jeune anneau étant celui le plus proche de la tête. La longévité du parasite est assez courte puisqu’elle est de l’ordre de 3 à 4 mois.

Quand le dernier anneau du parasite est mûr, il se détache, et les œufs ou embryophores qu’il renferme se trouvent éliminés avec les excréments du Renard dans le milieu extérieur.

Les embryophores arrondis mesurent de 30 à 35 μm de diamètre ; à l’intérieur d’une coque épaisse se trouve l’embryon muni de six crochets (embryon hexacanthe).

Pour poursuivre son cycle biologique, l’embryophore doit être avalé par des rongeurs, essentiellement des microtidés (mulots ou campagnols).

M. arvalis et A. terrestris sont les deux hôtes intermédiaires les plus fréquents de E. multilocularis.

Chez ces hôtes intermédiaires, la morphogenèse larvaire est rapide. La coque de l’embryophore dissoute dans l’estomac, l’embryon hexacanthe est libéré et traverse la paroi intestinale pour gagner le foie par l’intermédiaire du système veineux porte.

La larve d’Echinococcus multilocularis occupe ainsi essentiellement une localisation hépatique, alors que pour la larve d’Echinococcus granulosus, agent de l’échinococcose hydatique, cette localisation est loin d’être exclusive. En 3 à 5 mois, selon le caractère plus ou moins favorable de l’hôte intermédiaire, la larve achève son développement.

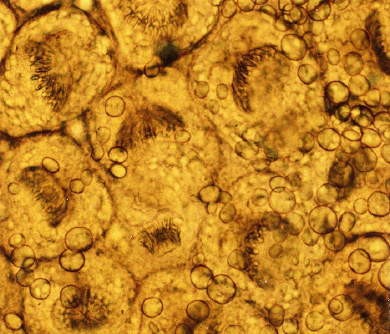

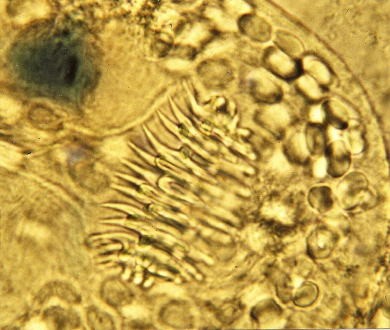

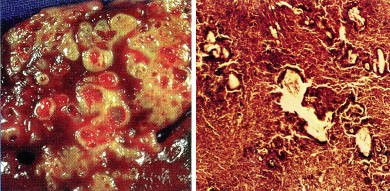

Les lésions de l’EA sont très caractéristiques par leur caractère diffus et envahissant, l’absence de formation fibreuse adventicielle ne permettant pas une limitation de l’extension de la tumeur parasitaire comme dans le cas du kyste hydatique.

Le foie, envahi par une multitude de petites vésicules fertiles contenant des protoscolex, présente un aspect dit de "pain bis". Ce bourgeonnement de vésicules correspond à une multiplication larvaire, un véritable clonage.

Au-dessus des reins, on observe,

L’intensité de la multiplication des protoscolex est impressionnante (cliché Patrick Giraudoux)

(Document : plaquette de l’Observatoire de l’environnement)

Les renards ne sont pas les uniques responsables de la transmission de l'échinococcose à l'Homme, pas plus que la prairie ou la forêt ne sont ses seuls terrains de prédilection. D'abord, les renards n'hésitent plus à sortir du bois pour trouver de la nourriture facile dans les poubelles, et amènent l'échinocoque jusque dans les villes et les villages. Ensuite, les chats et les chiens peuvent être parasités et transmettre la maladie lors de séances de léchage intempestif ou par l'intermédiaire de leurs excréments infestant la terre. La pratique du jardinage est donc susceptible de favoriser la contamination. Protéger son potager de l'intrusion d'animaux est un impératif. Fermer les bacs à sable des enfants également.

Le Renard est un grand prédateur de campagnols

Cliché DR

(D’après : Parasitologie, documentation scientifique des laboratoires Roland-Marie)

Bibliographie sommaire :

- Giraudoux P. et al – Où l’échinoccose sévit-elle ? Bull. Acad. Natle Méd. 2008, 192, n° 6, 1119-1130.

- Observatoire régional de l’environnement Besançon – Du renard au pissenlit, l’échinoqui ? Du pissenlit au campagnol, l’échinoquoi ? Plaquette d’information de l’Observatoire régional de l’environnement. 2004, 12 p.

Contacts :

• Centre Collaborateur OMS pour la Prévention et le Traitement des Echinococcoses humaines, Centre hospitalier universitaire et Université de Franche-Comté, patrick.giraudoux@univ-fcomte.fr.

• Laboratoire d’études et de recherches sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, AFSSA, Domaine de Pixérécourt. B.P. 43. 54 220 Maizeville.

• Observatoire régional de l’environnement, Conseil régional de Franche-Comté, 4 square Castan – 25031 Besançon cedex.

11:28 Publié dans Médecine, Nature et santé, Parasitologie | Tags : santé, parasites, plathelminthes, ténia échinocoque, échinoccose alvéolaire, franche-comté, campagnol, renard, chien, chat | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

L’échinococcose alvéolaire : une maladie franc-comtoise ? La répartition géographique

3. La répartition géographique de l’échinococcose alvéolaire

3. La répartition géographique de l’échinococcose alvéolaire

par André Guyard

(dernière mise à jour : juillet 2012)

(suite de l'article 2 : le cycle parasitaire)

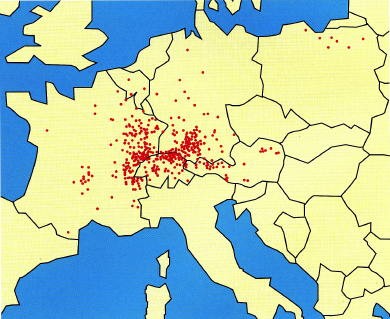

La répartition géographique d’Echinococcus multilocularis est très particulière. La parasitose ne se rencontre que dans l’hémisphère nord : Eurasie (Sibérie avant tout), Europe centrale (Bulgarie, Pologne, Yougoslavie) et surtout dans la Bavière et le Tyrol. C’est à partir de ce dernier foyer que l’affection s’est propagée vers la Suisse et la France.

Répartition des cas humains en Europe de 1982 à 2001

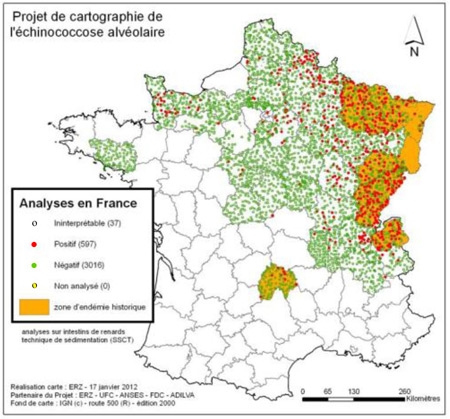

Analyses sur intestins de renards en France (SSCT)

(ERZ, janvier 2012)

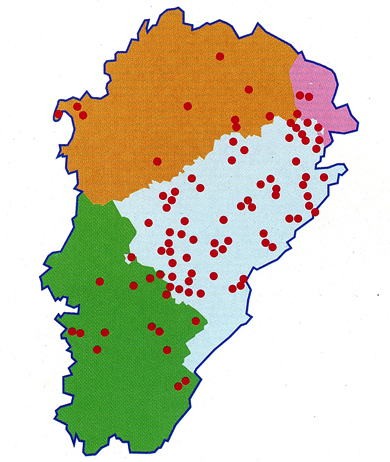

Répartition des 117 cas humains en Franche-Comté

Un réseau européen, constitué en 1997, a permis de répertorier 559 cas d’EA, diagnostiqués entre 1982 et 2000, dont 258 en France (principalement en Franche-Comté, Lorraine, Rhône-Alpes). Depuis 2002, ce réseau est relayé, en France, par le réseau FrancEchino : grâce à un partenariat avec l’Institut de Veille Sanitaire (InVS), tous les nouveaux cas humains d’EA sont enregistrés au CHU de Besançon.

Entre 2001 et 2005, 70 nouveaux cas ont été recensés, avec une incidence annuelle stable : en moyenne 15 nouveaux cas par an. 85 % de ces patients sont originaires des zones d’endémie classique de l’est de la France. Cependant, la localisation de nouveaux patients semble indiquer une extension des foyers de transmission vers le sud (Aveyron, Lozère), l’ouest et le nord (Côte d’Or et Ardennes). L’EA touche essentiellement les personnes ayant un mode de vie rural.

Les études pluridisciplinaires conduites en France et en Chine ont montré que la transmission du parasite et l’exposition humaine sont dues à un ensemble complexe de facteurs écologiques et comportementaux dont l’analyse doit être réalisée à plusieurs échelles spatiales et temporelles.

(D'après P. Giraudoux)

- Giraudoux P. et al – Où l’échinoccose sévit-elle ? Bull. Acad. Natle Méd. 2008, 192, n° 6, 1119-1130.

- Observatoire régional de l’environnement Besançon – Du renard au pissenlit, l’échinoqui ? Du pissenlit au campagnol, l’échinoquoi ? Plaquette d’information de l’Observatoire régional de l’environnement. 2004, 12 p.

Contacts :

• Centre Collaborateur OMS pour la Prévention et le Traitement des Echinococcoses humaines, Centre hospitalier universitaire et Université de Franche-Comté, patrick.giraudoux@univ-fcomte.fr

• Laboratoire d’études et de recherches sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, AFSSA, Domaine de Pixérécourt. B.P. 43. 54 220 Maizeville.

• Observatoire régional de l’environnement, Conseil régional de Franche-Comté, 4 square Castan – 25031 Besançon cedex.

10:51 Publié dans Médecine, Nature et santé, Parasitologie | Tags : santé, parasites, plathelminthes, ténia échinocoque, échinoccose alvéolaire, franche-comté, campagnol, renard, chien, chat | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

L’échinococcose alvéolaire : une maladie franc-comtoise ? La clinique de l'échinococcose alvéolaire

5. La clinique de l'échinococcose alvéolaire

5. La clinique de l'échinococcose alvéolaire

par André Guyard

(suite de l'article : évolution épidémiologique)

Chez l’Homme, la localisation de l’EA est pratiquement toujours hépatique. Les lésions faites d’une multitude de vésicules communiquant entre elles et donnant à la masse kystique son aspect classique en "pain bis", s’accompagnent chez l’Homme, hôte tout à fait inhabituel des larves, de phénomènes dégénératifs avec nécrose, qui n’empêchent pas le cheminement germinatif ni l’extension des vésicules.

Cependant, dans les quelques rares cas où l’on a constaté de véritables métastases pulmonaires et même cérébrales d’un foyer hépatique initial, on a découvert des scolex au niveau de ces métastases.

D’une façon générale, on pense que ces lésions secondaires sont dues à la mobilisation de petits fragments de membranes issus des vésicules primitives. Entraînés dans le torrent circulatoire, ces fragments finiraient par s’immobiliser dans différents organes et ils y constitueraient le point de départ de nouveaux foyers kystiques.

La biopsie du foie utilisée pour assurer le diagnostic de l’EA, doit par conséquent être faite avec une certaine prudence.

La symptomatologie de l’EA est très discrète au début et cela explique la difficulté d’un diagnostic précoce de l’affection. Ce n’est le plus souvent qu’à un stade plus avancé et tout spécialement lorsque les voies biliaires sont atteintes (cette évolution étant d’ailleurs quasi inéluctable) que la symptomatologie devient expressive.

La parasitose se traduit alors par un ictère de type cholestatique. L’amaigrissement rapide et la constatation à la palpation d’un foie dur et irrégulier évoquent habituellement le cancer du foie métastatique, à moins que les examens biologiques spécifiques ne rétablissent le diagnostic exact.

Dans les autres éventualités cliniques, tout comme au début de l’affection, si l’attention peut être attirée vers le foie par les douleurs de l’hypocondre droit et les troubles dyspeptiques, il est exceptionnel de pouvoir établir le diagnostic d’après la seule clinique.

Il faut savoir ne pas s’arrêter au diagnostic de cancer métastatique du foie et évoquer l’EA. On doit alors s’aider des examens biologiques et d’imagerie médicale adéquats d’autant plus que, lorsque les voies biliaires n’ont pas été manifestement envahies, on peut espérer que les lésions hépatiques sont suffisamment localisées pour permettre de tenter une hépatectomie réglée, capable d’assurer une guérison totale et définitive. La notion d’endémicité dans la région habitée par le malade, celle de contact de ce dernier avec des renards revêtent une grande valeur d’orientation.

- Giraudoux P. et al – Où l’échinoccose sévit-elle ? Bull. Acad. Natle Méd. 2008, 192, n° 6, 1119-1130.

- Observatoire régional de l’environnement Besançon – Du renard au pissenlit, l’échinoqui ? Du pissenlit au campagnol, l’échinoquoi ? Plaquette d’information de l’Observatoire régional de l’environnement. 2004, 12 p.

- Guyard A. - Cours de parasitologie. 1980.

Contacts :

• Centre Collaborateur OMS pour la Prévention et le Traitement des Echinococcoses humaines, Centre hospitalier universitaire et Université de Franche-Comté, patrick.giraudoux@univ-fcomte.fr

• Laboratoire d’études et de recherches sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, AFSSA, Domaine de Pixérécourt. B.P. 43. 54 220 Maizeville.

• Observatoire régional de l’environnement, Conseil régional de Franche-Comté, 4 square Castan – 25031 Besançon cedex.

08:12 Publié dans Médecine, Nature et santé, Parasitologie | Tags : santé, parasites, plathelminthes, ténia échinocoque, échinoccose alvéolaire, franche-comté, campagnol, renard, chien, chat | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

L’échinococcose alvéolaire : une maladie franc-comtoise ? Le diagnostic

6. Le diagnostic de l'échinococcose alvéolaire

6. Le diagnostic de l'échinococcose alvéolaire

par André Guyard

(suite de l'article 5 : la clinique de l'échinoccose alvéolaire)

Le diagnostic biologique proprement dit comporte la recherche d’une éosinophilie sanguine, la pratique d’une intradermoréaction spécifique, l’examen anatomopathologique du foie et un certain nombre de réactions sérologiques.

L’éosinophilie sanguine lorsqu’elle existe est très évocatrice d’une étiologie parasitaire ; elle est malheureusement inconstante et non spécifique ; elle peut en outre avoir déjà disparu au moment où la symptomatologie clinique devient patente.

Le test de sensibilisation cutanée pratiqué sous forme d’intradermoréaction à l’aide, non pas d’antigène spécifique, mais d’antigène hydatique, ne possède pas de valeur décisive car, malgré la relative parenté antigénique entre Echinococcus granulosus et Echinococcus multilocularis, la réponse à l’antigène hydatique au cours d’une EA est de faible intensité.

Le risque de déclencher, à l’occasion d’une biopsie hépatique, une échinococcose secondaire, bien que considérablement réduit par rapport à l’hydatidose, existe cependant.

Les méthodes sérologiques classiques de fixation du complément, d’agglutination en utilisant différents supports, d’immunoprécipitation, requièrent un antigène soluble difficile à préparer et à purifier. La plupart du temps, on n’utilise pas un antigène alvéolaire spécifique et on se contente des antigènes hydatiques plus aisément disponibles. On comprend que dans ces conditions, les réactions sérologiques soient entachées d’un manque de sensibilité.

Le meilleur test biologique actuel est constitué par la réaction d’immunofluorescence. Dans cette réaction, on utilise comme antigène figuré des coupes de tumeur d’origine humaine ou animale réalisées par congélation au cryostat. Après la mise en contact de ces coupes avec le sérum du malade suspecté d’EA et l’adjonction du conjugué fluorescent, on procède à une contre coloration à l’aide de bleu Evans.

Lorsque la réaction est positive, les membranes germinatives kystiques présentes sur la coupe congelée montrent une intense fluorescence. En cas de réaction négative, les mêmes membranes germinatives apparaissent en rouge. Mis en présence de coupes de scolex d’Echinococcus granulosus, le sérum de malades atteints d’EA manifeste dans les mêmes conditions expérimentales une réaction d’immunofluorescence positive, mais à un titre inférieur.

Cette différence dans le comportement du sérum vis-à-vis des deux antigènes permet d’envisager de faire le diagnostic différentiel entre les deux échinococcoses.

Les examens par échographie, scanner et IRM sont particulièrement intéressants lors de l’établissement du bilan préopératoire. Leur contribution au diagnostic étiologique n’est cependant pas négligeable.

De nouveaux marqueurs pour pister l'échinococcose humaine (Addition du 05/07/2011)

L'échinococcose soulève encore de nombreuses questions au sein de la communauté scientifique. Si l'on sait détecter la maladie, on ne connaît en revanche pas bien son aspect fonctionnel. Sur des territoires particulièrement touchés par cette parasitose en Europe, l'université de Franche-Comté et l'université de Berne font preuve de recherches très actives. Un projet franco-suisse vient d'obtenir un soutien financier dans le cadre du programme Interreg, visant à améliorer les résultats obtenus grâce à une technique d'imagerie médicale particulièrement adaptée, la tomographie par émission de positons (TEP).

Relativement rare en Europe, où elle tend cependant à augmenter, l'échinococcose, se concentre principalement en Franche-Comté, en Suisse et en Allemagne. Un tiers des patients atteints sont guéris par chirurgie (ablation de la partie de foie infecté), deux tiers doivent supporter un traitement à vie. Une centaine de patients venus de toute la France sont actuellement suivis au CHU de Besançon, centre collaborateur de l'OMS pour toutes les échinococcoses humaines. La tomographie par émissions de positons (TEP) est la technique d'imagerie fonctionnelle employée pour dépister la maladie, à l'aide de traceurs radioactifs introduits dans l'organisme. Le fluoro-deoxyglucose (FDG) est le plus couramment utilisé. Rendu radioactif par un marquage au fluor, ce glucose est détecté par la caméra TEP alors qu'il se concentre autour de la lésion. Car les cellules de défense de l'organisme, très actives à l'endroit précis de l'infection, "attirent" à elles le glucose, énergie qu'elles consomment en grande quantité pour être efficaces. Conclusion : là où se trouve le glucose se trouve aussi la lésion.

La recherche s'oriente vers la mise au point de nouveaux traceurs, des molécules susceptibles d'être consommées directement par le parasite et par lui seul. « On pourra alors directement étudier la maladie et connaître le comportement du parasite pour mieux le détruire » explique Okg Blagoskionov, médecin et enseignant-chercheur en imagerie médicale à l'Université de Franche-Comté. L'espoir de mettre au point un nouveau traitement, permettant d'éradiquer l'échinocoque, est à la clé de ces recherches. Le projet IsotopEchino participe à la réalisation de ces travaux, intègre le financement de thèses, notamment en cotutelle avec des universités en Chine, où la parasitose est très répandue. Les fonds octroyés s'élèvent à 249 905 € pour la participation FEDER et 68 343 € pour les subventions suisses, sur un coût total de 815 972 €.

*Contact : Oleg Blagosklonov – Service de médecine nucléaire - CHU Jean Minjoz de Besançon Tél. (0033/0) 3 8l 66 82 94 - oleg-blagoskIonov.univ-fcomte.fr.

Bibliographie sommaire :

- Observatoire régional de l’environnement Besançon – Du renard au pissenlit, l’échinoqui ? Du pissenlit au campagnol, l’échinoquoi ? Plaquette d’information de l’Observatoire régional de l’environnement. 2004, 12 p.

- Mantion G. et al – Le traitement de l’échinococcose alvéolaire humaine : une approche multidisciplinaire. Bull. Acad. Natle Méd. 2008, 192, n° 6, 1151-1158.

Contacts :

• Centre Collaborateur OMS pour la Prévention et le Traitement des Echinococcoses humaines, Centre hospitalier universitaire et Université de Franche-Comté, patrick.giraudoux@univ-fcomte.fr

• Laboratoire d’études et de recherches sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, AFSSA, Domaine de Pixérécourt. B.P. 43. 54 220 Maizeville.

• Observatoire régional de l’environnement, Conseil régional de Franche-Comté, 4 square Castan – 25031 Besançon cedex.

07:20 Publié dans Médecine, Nature et santé, Parasitologie | Tags : santé, parasites, plathelminthes, ténia échinocoque, échinoccose alvéolaire, franche-comté, campagnol, renard, chien, chat | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

L’échinococcose alvéolaire : une maladie franc-comtoise ? Le traitement

7. Le traitement de l'échinoccose alvéolaire

7. Le traitement de l'échinoccose alvéolaire

par André Guyard

(suite de l'article 6 : le diagnostic de l'échinoccose alvéolaire)

On ne connaît encore aucun traitement médical réellement efficace de l’échinococcose alvéolaire. Cette parasitose est caractérisée par une grande latence clinique mais en l’absence de traitement, la mortalité atteint 80 % dans les dix ans après le diagnostic. Ceci est dû à l’absence de traitement médicamenteux totalement et rapidement efficaces à l’heure actuelle.

Un tiers des patients atteints sont guéris par chirurgie (ablation de la partie de foie infecté), deux tiers doivent supporter un traitement à vie. Une centaine de patients venus de toute la France sont actuellement suivis au CHU de Besançon, centre collaborateur de l’OMS pour toutes les échinococcoses humaines.

La chirurgie d’exérèse est actuellement la seule thérapeutique capable d’apporter la guérison, à la condition qu’elle soit appliquée le plus tôt possible, avant l’extension incontrôlable des lésions. L’hépatectomie réglée segmentaire ou à la rigueur lobaire sur des lésions encore localisées amène ainsi la guérison définitive. La chirurgie demeure le premier choix pour guérir environ 30 % des patients en retirant toute la masse parasitaire avec une marge de sécurité suffisante et dans un certain nombre de cas avec des procédés complexes de reconstruction vasculaire et biliaire.

La transplantation hépatique peut être indiquée si une hépatectomie partielle est insuffisante pour obtenir la guérison chez des patients très sélectionnés présentant des complications sévères menaçant leur vie (environ 5 % des cas).

Les procédures d’endoscopie interventionnelle sont utiles pour drainer les abcès intrahépatiques ou les voies biliaires quand l’exérèse chirurgicale n’est pas possible ou pour préparer celle-ci.

Dans tous les cas, le traitement parasitostatique par les dérivés benzimidazolés, principalement l’albendazole, en administration continue est recommandé pendant deux ans après résection radicale ou à vie pour les patients inopérables.

L’albendazole est une molécule utilisée chez tous les malades.

Ce produit stoppe l’évolution du parasite mais

malheureusement, ne le tue pas. Il doit être pris à vie.

Traitement de l’échinoccose alvéolaire en Franche-Comté

Taux de survie à 5 ans des malades diagnostiqués et traités

(Document : plaquette de l’Observatoire régional de l’environnement).

La tomographie par émissions de positons (TEP) est la technique d’imagerie fonctionnelle employée pour dépister la maladie, à l’aide de traceurs radioactifs introduits dans l’organisme. Le fluoro-deoxyglucose (FDG) est le plus couramment utilisé. Rendu radioactif par un marquage au fluor, ce glucose est détecté par la caméra TEP alors qu’il se concentre autour de la lésion. Car les cellules de défense de l’organisme, très actives à l’endroit précis de l’infection, « attirent » à elles le glucose, énergie qu’elles consomment en grande quantité pour être efficaces. Conclusion : là où se trouve le glucose se trouve aussi la lésion.

L’antigénothérapie aurait, dans les mains de ses promoteurs, apporté des rémissions passagères, sans toutefois modifier de façon radicale le pronostic de l’échinococcose alvéolaire dont l’évolution spontanée est toujours mortelle, bien que parfois extrêmement prolongée.

La recherche s’oriente vers la mise au point de nouveaux traceurs, des molécules susceptibles d’être consommées directement par le parasite et par lui seul. « On pourra alors directement étudier la maladie et connaître le comportement du parasite pour mieux le détruire » explique Oleg Blagosklonov, médecin et enseignant-chercheur en imagerie médicale à l’université de Franche-Comté. L’espoir de mettre au point un nouveau traitement, permettant d'éradiquer l'échinocoque, est à la clé de ces recherches.

Le projet IsotopEchino participe à la réalisation de ces travaux, intègre le financement de thèses, notamment en cotutelle avec des universités en Chine, où la parasitose est très répandue.

Quoi qu’il en soit des chances de la chirurgie d’exérèse et peut-être demain d’une antigénothérapie rénovée, à laquelle la possibilité récemment démontrée de pouvoir cultiver les larves d’Echinococcus multilocularis contribuera sans doute, l’échinococcose alvéolaire reste une affection très grave.

Mais les cas humains restent peu nombreux.

Sur le plan individuel, il faut éviter, dans les régions endémiques, de consommer crus des fruits sauvages et d’être en contact avec les animaux susceptibles d’être porteurs du parasite adulte. Il est bon aussi de vermifuger régulièrement chats et chiens.

Bibliographie sommaire :

Mantion G. et al – Le traitement de l’échinococcose alvéolaire humaine : une approche multidisciplinaire. Bull. Acad. Natle Méd. 2008, 192, n° 6, 1151-1158.

Observatoire régional de l’environnement Besançon – Du renard au pissenlit, l’échinoqui ? Du pissenlit au campagnol, l’échinoquoi ? Plaquette d’information de l’Observatoire régional de l’environnement. 2004, 12 p.

Guyard A. - Cours de parasitologie. 1980.

Contacts :

• Centre Collaborateur OMS pour la Prévention et le Traitement des Echinococcoses humaines, Centre hospitalier universitaire et Université de Franche-Comté, patrick.giraudoux@univ-fcomte.fr

• Laboratoire d’études et de recherches sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, AFSSA, Domaine de Pixérécourt. B.P. 43. 54 220 Maizeville.

• Observatoire régional de l’environnement, Conseil régional de Franche-Comté, 4 square Castan – 25031 Besançon cedex.

07:19 Publié dans Médecine, Nature et santé, Parasitologie | Tags : santé, parasites, plathelminthes, ténia échinocoque, échinoccose alvéolaire, franche-comté, campagnol, renard, chien, chat | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

02/10/2009

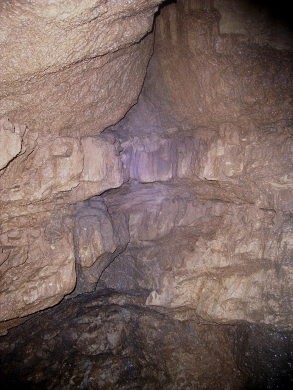

Sous la route : un gouffre

Sous la route : un gouffre

Sous la route : un gouffre

par Michel Cottet & André Guyard

La zone dangereuse est sécurisée

Vers la mi-décembre 2008, un véhicule, circulant sur la RD 218 sur le territoire de la commune de Chalezeule dans la zone industrielle de Besançon-Thise-Chalezeule, a vu soudain la chaussée s'effondrer à son passage : un trou d'un mètre de diamètre venait de s'ouvrir sous ses roues. Pas de blessés heureusement. Un coup d'œil sur l'orifice montrait un gouffre béant. Les services de la DDE s'activèrent à sécuriser l'endroit. Au cours du déplacement des autorités sur les lieux, le Maire perdit ses lunettes qui disparurent dans le gouffre.

Les Services des Territoriaux d'Aménagements, Direction des Routes et des Infrastructures du Conseil Général du Doubs firent appel au Comité Départemental de Spéléologie du Doubs (GSD) pour explorer ce gouffre baptisé dès lors le Gouffre des Lunettes du Maire.

L'exploration eut lieu le mardi 20 janvier 2009. Participaient à cette exploration : Jean-Louis Thollon, Jean-Marie Martin (GCPM), Jean-Marc Rias (GSSF), Michel Cottet (GSCB), Arnaud Goy, Pierre Bourgoin, Emmanuel Ruiz (GSD) ainsi qu'un hydrogéologue : Pascal Reilé.

Le présent article constitue un résumé du rapport d'exploration du gouffre mis à notre disposition par Emmanuel Ruiz et Michel Cottet que nous remercions vivement.

Un gouffre de 23 mètres de profondeur

L'orifice affecte successivement le bitume routier et une sous-couche routière de granulats calcaires disposés sur une couche de calcaire bathonien massif brun roux de 50 cm d'épaisseur. Le puits s'élargit à travers des calcaires plus fracturés de 2 m d’épaisseur, avec des parois très instables sur une importante fissure d’orientation NNE avec des traces de surfaces de friction rocheuses conduisant à penser que des mouvements tectoniques ont eu lieu déjà dans cette zone.

Le fond du puits est atteint : profondeur 20 m

La désobstruction manuelle d’un passage étroit permet de découvrir une cavité adjacente

Dès 4 à 5 mètres sous la surface, les parois deviennent saines, avec un concrétionnement bien présent en paroi Est (stalagmites et coulées colorées par des oxydes de fer). Dès lors, l’essentiel de la suite du gouffre se développe dans une faille fortement inclinée, bien visible, avec un miroir de faille en paroi Ouest, formant la voûte.

À - 9,5 m en paroi Est, on note une petite arrivée d’eau dont la couleur grisâtre indiquerait un apport d’eaux de lessivages de la chaussée.

Vers - 14 m, le concrétionnement de calcite ancien et épais (0, 30 m minimum) en paroi Est montre une reprise de corrosion très conséquente avec des suintements et rigoles profondes, obérant la calcite pour mettre à nu le calcaire massif gris blanchâtre sous jacent, découpant la paroi de lames d‘érosion acérées (comme dans un gouffre alpin) et cela jusqu’au fond du puits.

Une eau très corrosive qui a découpé

La base du puits d’entrée, à partir de - 18 m, est occupée par des blocs rocheux provenant de l’effondrement de la voûte. Les anfractuosités en base de paroi Est sont localement assez joliment concrétionnées.

Le conduit principal, large de 3 à 3,50 m maximum environ au niveau du sol, se poursuit en forte pente vers l’Ouest ; il présente un abaissement de la voûte à 20 m de profondeur. Ce passage bas donne accès à une zone plus large et un peu plus haute (2 m de large x 1, 4 m de haut), mais complètement colmatée par le remplissage de blocs et de morceaux de bitume.

Le fond de la cavité montre des dépôts d’argile de décarbonatation, au sol et sur les parois, qui témoignent d’une montée des eaux temporaire, mais sans doute régulière, sur 5 à 6 m d’amplitude verticale. Il s'agit sans doute du toit de la nappe phréatique karstique sous-jacente, de niveau variable en fonction des conditions hydrologiques.

Au niveau de la base du puits, une lucarne étroite, entre la paroi Ouest (le « miroir de faille ») et la paroi Est donne accès à une cavité assez vaste, descendant très rapidement.

Direction le Sud, une galerie semble s’amorcer dont la voûte remonte à 7, 5 m de hauteur, en pleine roche.

Continuant vers l’Ouest, un méandre impénétrable au bout de 5 à 6 mètres, s’insinue dans une masse rocheuse claire, puissamment corrodée, lavée par des écoulements et parcouru par un ruisselet d’aspect limpide. Ce ruisselet (débit évalué à 1 litre/minute) quitte le méandre en crevant le sol de la galerie, par un puits au sommet très étroit, très propre, impénétrable d’accès, mais s’évasant rapidement et donnant apparemment sur un autre puits. Le lit du ruisselet recèle des galets roulés, éclats et cailloutis de chaille émoussés bien colorés de manganèse, contrastant avec le fond clair du calcaire bathonien lavé par l’eau courante. L’écoulement du ruisselet semble permanent et lave les dépôts d’argile en mettant la roche à nu en période de désaturation de ce karst actif.

Comment s'est formée cette cavité ?

Les puits et galeries du gouffre se sont creusés en élargissant la faille NNE – SSW (zone de fracturation et de circulation préférentielle des eaux d’infiltration) par des phénomènes bien connus de dissolution-corrosion chimique des calcaires par les eaux de pluie naturellement chargées d’acide carbonique en traversant l’atmosphère et naguère d’acides humiques émis par les sols et les végétaux avant l’implantation de la zone industrielle.

Le phénomène de cavitation a été favorisé ici par la présence des matériaux broyés, fragilisés au contact de la faille, ainsi que par les circulations d’eau sous-jacentes. Ces écoulements ont provoqué des soutirages importants et évacuent peu à peu les matériaux effondrés provenant des voûtes et des parois. Il faut souligner que ces phénomènes sont toujours en cours d’évolution relativement rapide dans ce karst actif, où nous avons observé d’importantes reprises d’érosion.

La gravité naturelle a aminci progressivement la voûte du principal puits vertical, donnant lieu, sous l’effet des vibrations répétées et du poids des véhicules à la formation d’un orifice d'effondrement par lequel nous avons pu accéder à la cavité.

Dans quel contexte environnemental se situe cette cavité ?

La faille se prolonge vraisemblablement dans le même axe NNE-SSW sous la chaussée, d'une part en direction du centre commercial Carrefour, d'autre part en direction de la déchetterie des Andiers.

Les bancs de calcaires fracturés en partie supérieure du gouffre (limite probable Bathonien -Callovien) subissent en permanence les effets gravitaires liés aux vibrations et à la charge pondérale de la circulation routière. De légers affaissements de la chaussée sont visibles autour de l'orifice du gouffre exploré. De petites dépressions ont déjà fait l’objet d’ajouts réguliers de couches de bitume.

Il faut aussi inscrire l'importance de ce karst actif encore très peu connu dans le contexte hydrogéologique régional. Sont concernées la zone de captage de l’aérodrome de Thise (captages AEP de la Ville de Besançon), la source du Trébignon à Thise et la source de la Mouillère au centre ville de Besançon. Dans cette optique, le cabinet Reilé a procédé à un traçage à la fluoroescéine de la circulation souterraine.

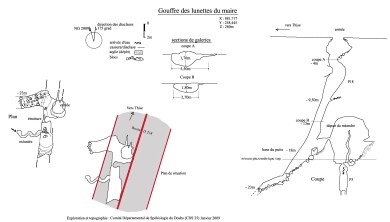

Topographie du gouffre

À gauche : vue en plan du gouffre.

À droite : coupe du gouffre.

Au centre : plan de situation du gouffre

par rapport à la route

(Vue détaillée : clic sur le document)

En conclusion

Le rapport des spéléologues se termine en soulignant deux aspects majeurs :

- La synergie aléas karstiques/tectoniques, d'une part, et risques liés à la circulation routière, d'autre part, peut entraîner d'autres effondrements de chaussée ;

- Les observations hydrogéologiques permises par cette exploration (écoulements d’eau, fluctuations du niveau piézométrique du toit de la nappe phréatique karstique) soulignent la nécessité de maintenir le fonctionnement naturel des circulations des eaux souterraines.

Dans cette optique, la cavité mériterait des travaux de génie civil permettant de maintenir un accès contrôlé (exemple : dalle sur l’orifice, galerie coffrée ou buse déportée à l’ouest, regard avec tampon d’accès en accotement de chaussée). Un suivi de l’évolution du karst et des eaux souterraines in situ serait alors possible.

Nota : Fin janvier 2009, une dalle de béton est venue sécuriser la route en fermant l'orifice ignorant la demande de construction de ce tampon de visite demandée par les spéléologues.

Un grand merci au Comité départemental de Spéléologie du Doubs (www.speleo-doubs.com), en particulier à son président Emmanuel Ruiz qui dirigeait les opérations et qui est l’auteur de la synthèse du rapport d’exploration du gouffre, document que nous avons largement exploité, ainsi qu’à Michel Cottet du Groupe Spéléologique Clerval Baume-les-Dames, auteur de la description du gouffre et coauteur du présent article.

Crédit photos : Michel Cottet, Jean-Louis Thollon et Jean-Marie Martin.

Topographie du gouffre : Arnaud Goy et Jean-Marc Rias.

Report topographique : Jean-Marc Rias.

09:47 Publié dans Géologie-hydrogéologie-Climatologie | Tags : gouffre, karst, franche-comté, jura | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |