22/08/2018

Besançon Le Doubs – Inventaire ichtyologique 1988 Besançon

Le Doubs

Inventaire ichtyologique 1988

du secteur autour de Besançon

par Jean Verneaux, André Guyard, Jean-Pierre Grandmottet

et 12 étudiants du D.E.S.S. "Eaux continentales"

Le Professeur Jean Verneaux qui dirigeait le le D.E.S.S "Eaux continentales" de l'Université de Franche-Comté est malheureusement décédé après une carrière scientifique bien remplie.

En hommage à ce spécialiste qui a consacré de nombreuses années au domaine des eaux fluviales et lacustres de Franche-Comté, vous trouverez ci-dessous un extrait d'un document qui faisait l'inventaire du peuplement en poissons de la zone péri-bisontine dans l'année 1988. N'oubliez pas de cliquer sur "lire la suite". En fouillant dans ce blog, vous trouverez également toutes une série d'articles concernant les peuplements en poissons du Doubs.

Professeur André Guyard

14:30 Publié dans Environnement-Écologie, Poissons | Tags : inventaire ichtyologique, doubs, besançon, jean verneaux, andré guyard, jean-pierre grandmottet, dess eaux continentales | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

08/03/2013

Passage de cigognes

Passage de cigognes dans la vallée du Doubs

Passage de cigognes dans la vallée du Doubs

par André Guyard

On sait que la vallée du Doubs constitue une voie de migration traditionnelle pour les cigognes blanches de retour d'Afrique.

L'an dernier, le 27 février 2012, une troupe de 33 cigognes avait fait halte dans une prairie d'Amagney, un petit village de la vallée du Doubs.

Cliché Nelly Mariller

Début mars 2013, c'est une bonne centaine de ces volatiles qui ont fait halte dans la région de Besançon et même ont choisi une villégiature en pleine ville : sur les lampadaires du stade Léo-Lagrange et les environs de la gare Viotte. Ci-dessous, quelques photos de Hubert Lesne, un bisontin très proche de la nature.

© Hubert Lesne

© Hubert Lesne

© Hubert Lesne

© Hubert Lesne

© Hubert Lesne

Cigogne sédentarisée à Villars les Dombes

(vidéo André Guyard)

Les zones de nidification de la Cigogne blanche sont principalement réparties dans les pays d'Europe, où l'espèce est présente par dizaines de milliers de couples. De fortes concentrations se retrouvent dans tous les états d'Europe de l'Est. La France représente avec l'Italie, la Suisse, les Pays-Bas et l'Autriche une zone ouest-européenne à faible densité de cigognes.

Les deux sous-populations Ouest et Est présentent des variations différentes du nombre de couples nicheurs observés. Grâce à des recensements effectués depuis 1934, il est établi que la sous-population Est, la plus nombreuse, est globalement stable depuis cette date, voire même en expansion.

À l'inverse, dans tous les pays accueillant la sous-population Ouest, une chute dramatique des effectifs nicheurs a été enregistrée entre les années 30 et 80, puisque la plupart de ces pays ont vu leur nombre de cigognes diminuer de plus de 50% entre 1958 et 1974. Les Pays-Bas, le Danemark, la Suisse, la France et le Sud de l'Allemagne étaient même à la limite de l'extinction dans les années 70.

Ces variations démographiques dans la sous-population Ouest seraient liées à des conditions de météorologie et d'habitat très différentes par rapport à celles rencontrées par la sous-population Est au cours de la migration. En effet, l'Afrique de l'Ouest a été soumise jusque dans les années 80 à de nombreuses sécheresses qui ont affecté directement le nombre d'individus en Europe de l'Ouest, alors que, plus à l'Est, les cigognes suivent régulièrement un front pluvieux qui leur assure des ressources alimentaires abondantes. La désertification de l'Afrique de l'Ouest, en particulier au niveau du Sahel serait donc une des causes à l'origine de la raréfaction des cigognes d'Europe de l'Ouest.

De plus, une raréfaction des habitats favorables en Europe de l'Ouest, pourraient avoir influencé l'installation de couples nicheurs dans ces pays. Le développement d'une agriculture intensive limite de plus en plus les zones de prairies humides, c'est le cas en particulier en Alsace où le Ried d'Alsace centrale a été draîné pour favoriser l'extension des champs de maïs.

Enfin, d'autres facteurs comme la pression de chasse, le développement des lignes électriques, ou la pollution aux pesticides, sont également avancés comme jouant un rôle certain dans la mortalité en migration.

Depuis 1984 la tendance s'est inversée, puisqu'en 10 ans la sous-population Ouest a doublé alors que pendant le même temps, la sous-population Est a augmenté de 20% environ. Il semble que des conditions climatiques moins sévères en Afrique de l'Ouest durant ces dernières années peuvent avoir fortement favorisé l'installation de nouveaux couples en Espagne, qui a vu sa population multipliée par 2,5 au cours de cette période.

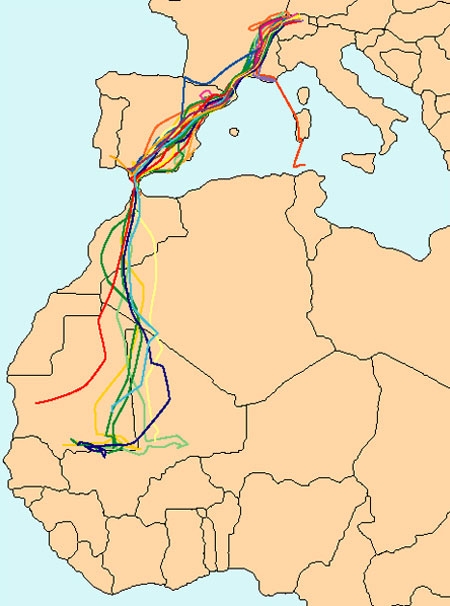

Voies de migration des deux sous-populations européennes de la Cigogne blanche.

1. : voie ouest-européenne ; 2 : voie est-européenne.

Les renseignements fournis par cette carte sont essentiellement le bilan des opérations de baguage des cigognes.

La première sous-population suit une voie de migration passant par la péninsule ibérique et par le détroit de Gibraltar (environ 28 000 couples reproducteurs en 1994/1995).

La seconde sous-population passe par le détroit du Bosphore (environ 138 000 couples reproducteurs).

Les deux sous-populations ainsi formées atteignent toutes deux les quartiers d'hivernage en Afrique.

La sous-population qui nous intéresse est la sous-population ouest-européenne.

La migration des cigognes blanches ouest-européeenes

Avant l'arrivée de la mauvaise saison, au mois d'août, la Cigogne blanche part vers les pays chauds. Les jeunes cigognes y restent 3 ans et reviennent dans leur région d'origine lorsqu'elles sont sexuellement matures. Les cigognes adultes, quant à elles reviennent chaque printemps. Contrairement aux idées reçues, la migration de la Cigogne blanche n'est pas due à un refroidissement des températures mais à un manque de nourriture durant la mauvaise saison. Les cigognes blanches traversent la Méditerranée par le détroit de Gibraltar.

Calendrier de migration des Cigognes blanches

|

Milieu juillet - début août |

Dispersion des juvéniles |

|

Août - septembre |

Migration |

|

Novembre - décembre |

Arrivée dans les quartiers les plus méridionaux |

|

Janvier - février - mars |

Début du retour |

Voies migratoires de la sous-population ouest-européenne de cigognes blanches

Certaines cigognes blanches ne remonteront pas jusqu'en Europe et s'arrêteront en Afrique du Nord pour nicher. Telles ces cigognes photographiées au Maroc par François Girod.

© François Girod

© François Girod

10:14 Publié dans Actualité des Sciences, Ornithologie | Tags : cigogne blanche, besançon, franche-comté, migrations oiseaux | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

20/05/2011

La dioxine à l’épreuve du sang dans l'agglomération bisontine

Les concentrations sanguines en dioxines et PCBs sont plus élevées chez les personnes atteintes de lymphome malin non hodgkinien, à proximité de l’usine d’incinération d’ordures ménagères de Besançon

Article scientifique paru dans la revue Environment International[1],

janvier 2011

par Jean-François Viel

Professeur de santé publique

à la faculté de médecine de Besançon

Par le terme générique "dioxines", on désigne les polychlorodibenzo-p-dioxines (dioxines) et les polychlorodibenzofuranes (furanes) qui appartiennent à la famille des hydrocarbures aromatiques polyclycliques chlorés. Il existe un très grand nombre de congénères dont deux, le 2,3,7,8-T4CDD (dioxine de Seveso) et le 2,3,4,7,8-P5CDF, sont considérés par le Centre International de Recherche contre le Cancer (OMS) comme cancérigènes pour l’homme. Jusqu'à un passé récent la principale source de rejet de dioxines dans l’environnement était constituée des usines d’incinération d’ordures ménagères.

Des travaux scientifiques préalables autour de l’usine d’incinération d’ordures ménagères de Besançon[2],confortaient tous l’hypothèse d’une association entre l’exposition environnementale aux dioxines émises par l’activité ancienne de l’usine et la survenue d’une forme de cancer du système lymphatique (lymphome malin non hodgkinien - LMNH)[3]. Mais il restait à mesurer de la façon la plus objective et précise possible l'exposition des riverains aux dioxines.

C'est le principal apport de cette nouvelle étude basée sur le dosage sanguin de ces polluants, reflétant une exposition cumulée et évitant le recours à des marqueurs indirects (tels que des mesures dans l'environnement). L'objectif était donc de comparer la concentration sanguine de produits organochlorés (dioxines, furanes et polychlorobiphényles - PCBs) chez des patients atteints de LMNH et chez des témoins.

L'étude a mobilisé une équipe interdisciplinaire (épidémiologistes, hématologues et biologistes) et a bénéficié d'un financement du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé (dans le cadre d’un Programme Hospitalier de Recherche Clinique).

Pendant la période 2003-2005, 53 cas de LMNH résidant dans l'un des 3 cantons situés sous le panache de l'incinérateur ont été diagnostiqués. Le dosage de composés organochlorés réclamant un volume sanguin relativement important (150 ml), seuls 34 cas ont pu être prélevés.

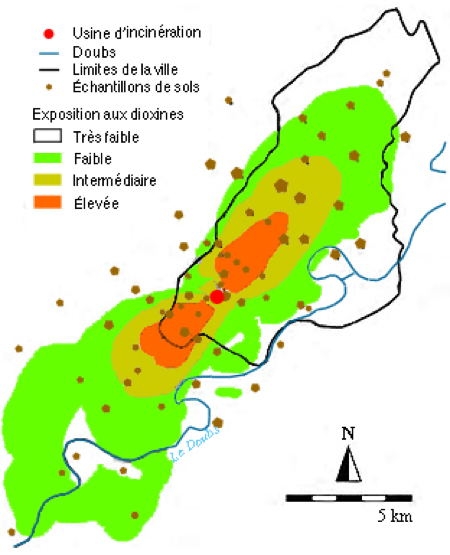

La carte ci-dessous représente la modélisation des retombées atmosphériques de dioxines et la localisation des prélèvements de sol autour de l’usine d’incinération d’ordures ménagères de Besançon. Cette modélisation des retombées de dioxines au sol, avec un aspect en "ailes de libellule", montre clairement que l’exposition aérienne aux dioxines n’est pas identique en tout endroit de l’agglomération bisontine.

Retombées atmosphériques de dioxines provenant

de l'usine d'incinération bisontine

Ils ont été comparés à 34 témoins, de même âge et de même sexe. Les caractéristiques sociodémographiques et les habitudes alimentaires étaient identiques entre les deux groupes. Aucun participant n'avait travaillé dans un secteur d'activité considéré comme particulièrement exposant aux dioxines.

Bien que portant sur des échantillons de taille modérée (induite par la spécificité de la source d'exposition), les concentrations moyennes en composés organochlorés sont toutes statistiquement supérieures chez les cas de LMNH par rapport aux témoins. Les concentrations moyennes en dioxines et furanes chez ces derniers apparaissent identiques à celles observées dans la population générale française[4].

|

Concentrations moyennes |

Cas |

Témoins |

|

Dioxines (1) |

13,39 |

8,73 |

|

Furanes (1) |

9,44 |

6,27 |

|

PCB "dioxin like"(1) |

33,13 |

20,10 |

|

PCB non "dioxin like"(2) |

541,30 |

335,5 |

(1) pg OMS1998-TEQ/g lipide (2) ng/g lipide

Cette étude confirme donc l'association entre l’exposition environnementale aux polluants organochlorés et la survenue de lymphomes malins non hodgkiniens à proximité d'un incinérateur d'ordures ménagères.

[1] Viel JF, Floret N, Deconinck E, Focant JF, De Pauw E, Cahn JY. Increased risk of non-Hodgkin lymphoma and serum organochlorine concentrations among neighbors of a municipal solid waste incinerator. Environ Int 2010 ; 37:449-453.

[2] Viel JF, Arveux P, Baverel J , Cahn JY. Soft–tissue sarcoma and non-Hodgkin’s lymphoma clusters around a municipal solid waste incinerator with high dioxin emission levels. Am J Epidemiol 2000;152:13-19.

Floret N, Mauny F, Challier B, Arveux P, Cahn JY, Viel JF. Dioxin emissions from a solid waste incinerator and risk of non-Hodgkin lymphoma. Epidemiology 2003;14:392-398.

Floret N, Viel J-F, Lucot E, Dudermel P-M, Cahn J-Y, Badot P-M, Mauny F. Dispersion modeling as a dioxin exposure indicator in the vicinity of a municipal solid waste incinerator : a validation study. Environ Sci Technol 2006;40:2149-2155.

[3] Tumeur maligne se développant dans les ganglions et parfois dans différents organes (rate, foie, etc.).

[4] Étude d’imprégnation par les dioxines des populations vivant à proximité d’usines d’incinération d’ordures ménagères - Rapport d’étude, InVS, 2009.

Pour en savoir plus :

http://www.invs.sante.fr/publications/2009/impregnation_d...

Contacts :

Professeur Jean-François Viel, épidémiologiste

UMR CNRS n° 6249 Chrono-Environnement

UFR Médecine & Pharmacie, Besançon

Téléphone : 03 81 21 87 34

E-Mail : jean-francois.viel@univ-fcomte.fr

Anne Vignot, chargée de communication

UMR CNRS n° 6249 Chrono-Environnement

UFR Sciences & Techniques, Besançon

Téléphone : 06 84 60 57 53

E-Mail : anne.vignot@univ-fcomte.fr

16:51 Publié dans Environnement-Écologie, Médecine, Nature et santé, Pollution | Tags : dioxine, santé, pcb, lymphome malin, incinération, ordures ménagères, besançon, cancer, pollution, système lymphatique | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

12/03/2011

Une cité et son territoire

Une cité et son territoire

Besançon, 1391, l'affaire des fourches patibulaires

En 1390/91, au moment des faits, Besançon, est une cité impériale, enclave importune en plein cœur des possessions du puissant comte de Bourgogne, Philippe le Hardi.

Pour tenter d'empiéter sur le territoire bisontin, celui-ci fait dresser des fourches patibulaires, sinistres gibets, sur le lieu-dit des Lavières situé entre Besançon et Valentin, légitimant par ce symbole de souveraineté l'appartenance du terrain au comté de Bourgogne.

Mais les citadins ne l'entendent pas ainsi et ont recours à la justice pour faire valoir leurs droits. Près de cent témoignages voulant démontrer la propriété bisontine du terrain sont recueillis sur un long rouleau de parchemin, dépositaire à travers le temps de "l'affaire des fourches patibulaires".

Au-delà de la polémique, ce litige révèle les enjeux politiques et économiques liés à la définition parfois approximative d'une province. Le parchemin, retranscrit en intégralité dans Une cité et son territoire, constitue également un véritable exposé sur la vie des citoyens bisontins au Moyen Âge.

L'ouvrage est publié aux Presses universitaires de Franche-Comté dans la collection des Annales littéraires.

Langue : français

Éditeur : Presses universitaires de Franche-Comté

ISBN-10 2-84867-295-1

ISBN-13 978-2-84867-295-3

ISSN 0523-0535

Année de publication novembre 2010

Prix recommandé 13,00 €

Contact : Sylvie Bépoix

Laboratoire des sciences historiques

Université de Franche-Comté

Tél. (0033/0) 3 81 66 58 74

15:07 Publié dans Livres | Tags : besançon, fourches patibulaires, les lavières, sylvie bépoix, histoire franche-comté, philippe le hardi, une cité et son territoire | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

22/06/2010

Sismologie dans la région de Thise (Doubs)

Sismologie dans la région de Thise (Doubs)

par André Guyard

(article modifié le 2 mars 2013)

L'activité sismique particulièrement intense au cours des deux dernières années (2010 et 2011) nous interpelle. Quels sont les séismes qui ont secoué la région bisontine et particulièrement la commune de Thise au cours des siècles derniers ?

L'échelle de Richter indique la magnitude, c'est-à-dire l'intensité du séisme. La magnitude est l'énergie libérée par un séisme, indépendamment des dégâts provoqués. Elle est définie par une échelle logarithmique, où chaque unité ajoutée correspond à une multiplication par 32 de l'énergie libérée. Ainsi, un séisme de magnitude 9 libère, non pas 3 fois plus, mais 1 milliard 74 millions de fois plus d'énergie qu'un séisme de magnitude 3.

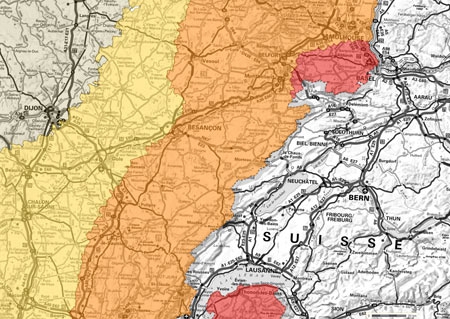

Carte du risque sismique en Franche-Comté © Géoportail)

(Cliquez sur la carte pour zoomer)

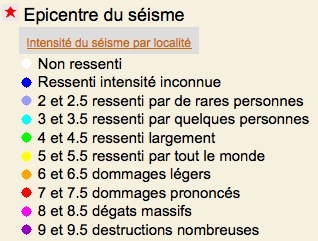

Le tableau ci-dessous répertorie l'ensemble des séismes qui ont affecté notre région au cours des derniers siècles.

Nous reprendrons plus en détail, les séismes dont l'épicentre se trouvait à proximité de notre commune.

Tableau des séismes ayant affecté

le Nord-Est de la France

et les régions voisines

Surlignés en jaune : séismes ayant affecté la Franche-Comté.

Surlignés en rouge : séismes d'intensité (= magnitude) supérieure ou égale à 7 ayant affecté les contrées voisines.

|

Date |

Heu- re |

Choc |

Localisation épicentrale |

Région ou pays de l'épicentre |

Inten- sité épi- centrale |

|

12/11/ 2005 |

19h 31 |

|

JURA SUISSE (N-E. AARAU) |

SUISSE |

5 |

|

8/09/ 2005 |

11h 27 |

|

MASSIF DU MONT-BLANC (VALLORCINE) |

ALPES SAVO- YARDES |

5 |

|

12/05/ 2005 |

1h 38 |

|

JURA SUISSE (N.E SOLOTHURN) |

SUISSE |

4 |

|

5/12/ 2004 |

1h 52 |

|

BADEN-WURTEMBERG (WALDKIRCH) |

ALLEMAGNE |

6 |

|

28/06/ 2004 |

23h 42 |

|

JURA SUISSE (N-E. AARAU) |

SUISSE |

|

|

21/06/ 2004 |

23h 10 |

|

JURA SUISSE(BALE) |

SUISSE |

5 |

|

23/02/ 2004 |

17h 31 |

|

JURA (S. BAUME-LES-DAMES) |

FRANCHE- COMTE |

5,5 |

|

22/02/ 2003 |

20h 41 |

|

PAYS FORESTIER SOUS-VOSGIEN (RAMBERVILLERS) |

VOSGES |

6,5 |

|

30/04/ 1989 |

3h 38 |

|

AVANT-PAYS JURASSIEN (FROIDEVAUX) |

FRANCHE- COMTE |

4,5 |

|

29/12/ 1984 |

11h 03 |

R |

HAUTES-VOSGES (ELOYES-REMIREMONT) |

VOSGES |

|

|

29/12/ 1984 |

11h 02 |

|

HAUTES-VOSGES (ELOYES-REMIREMONT) |

VOSGES |

6 |

|

13/10/ 1984 |

21h 23 |

|

AVANT-PAYS JURASSIEN (BESANCON) |

FRANCHE- COMTE |

4 |

|

5/09/ 1984 |

5h 16 |

|

ZURICH |

SUISSE |

6 |

|

21/06/ 1983 |

15h 03 |

|

JURA (ORNANS) |

FRANCHE- COMTE |

4,5 |

|

5/02/ 1983 |

16h 19 |

R |

AVANT-PAYS JURASSIEN (RANDEVILLERS) |

FRANCHE- COMTE |

|

|

3/02/ 1983 |

2h 48 |

|

AVANT-PAYS JURASSIEN (RANDEVILLERS) |

FRANCHE- COMTE |

4 |

|

18/07/ 1980 |

23h 03 |

E |

PLAINE DE HAUTE-ALSACE (HABSHEIM) |

ALSACE |

|

|

16/07/ 1980 |

15h 50 |

E |

PLAINE DE HAUTE-ALSACE (HABSHEIM) |

ALSACE |

4,5 |

|

15/07/ 1980 |

12h 17 |

|

PLAINE DE HAUTE-ALSACE (HABSHEIM) |

ALSACE |

6,5 |

|

3/07/ 1979 |

21h 13 |

|

PLATEAU SUISSE (MORAT) |

SUISSE |

|

|

3/09/ 1978 |

7h 08 |

|

JURA SOUABE (ONSMETTINGEN) |

ALLEMAGNE |

7,5 |

|

8/01/ 1975 |

9h 12 |

|

PLATEAUX JURASSIENS (SALINS-LES-BAINS) |

FRANCHE- COMTE |

|

|

8/03/ 1968 |

4h 01 |

|

PLAINE DE HAUTE-BOURGOGNE (PONTAILLER/SAONE) |

BOURGOGNE |

4,5 |

|

16/07/ 1967 |

14h 04 |

|

PLAINE DE HAUTE-BOURGOGNE (AUXONNE) |

BOURGOGNE |

5 |

|

10/07/ 1966 |

3h 45 |

|

AVANT-PAYS JURASSIEN (MONTAGNEY) |

FRANCHE- COMTE |

|

|

2/07/ 1966 |

6h 15 |

|

PLATEAU DE HAUTE-SAONE (FAUCOGNEY ?) |

FRANCHE- COMTE |

4 |

|

14/03/ 1964 |

2h 37 |

|

UNTERWALD (SARNEN) |

SUISSE |

7 |

|

25/04/ 1962 |

4h 44 |

|

VERCORS (CORRENCON-EN-VERCORS) |

DAUPHINE |

7,5 |

|

28/04/ 1961 |

20h 48 |

|

FORET NOIRE (LORRACH) |

ALLEMAGNE |

5,5 |

|

23/03/ 1960 |

23h 08 |

|

VALAIS (BRIG) |

SUISSE |

7 |

|

23/11/ 1955 |

6h39 |

E |

AVANT-PAYS JURASSIEN (MONTARLOT-LES-RIOZ) |

FRANCHE-COMTE |

6 |

|

21/11/ 1955 |

17h45 |

|

AVANT-PAYS JURASSIEN (CUSSEY) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

3/11/ 1955 |

14h27 |

E |

AVANT-PAYS JURASSIEN (MONTARLOT-LES-RIOZ) |

FRANCHE-COMTE |

6 |

|

28/10/ 1955 |

7h19 |

E |

AVANT-PAYS JURASSIEN (MONTARLOT-LES-RIOZ) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

29/07/ 1954 |

4 h 42 |

|

VALAIS (MONTANA) |

SUISSE |

6,5 |

|

19/05/ 1954 |

9 h 34 |

|

VALAIS (N-W. SION) |

SUISSE |

7 |

|

30/05/ 1946 |

4 h 41 |

R |

VALAIS (CHALAIS) |

SUISSE |

7 |

|

26/01/ 1946 |

3 h 15 |

R |

VALAIS (CHALAIS) |

SUISSE |

|

|

25/01/ 1946 |

21 h 39 min |

R |

VALAIS (CHALAIS) |

SUISSE |

|

|

25/01/ 1946 |

17 h 32 |

|

VALAIS (CHALAIS) |

SUISSE |

7,5 |

|

31/05/ 1936 |

5 h 39 |

|

AVANT-PAYS JURASSIEN (SELONCOURT) |

FRANCHE-COMTE |

4 |

|

30/12/ 1935 |

3 h 36 |

|

VALLEE DU RHIN (OFFENBURG) |

ALLEMAGNE |

7 |

|

30/12/ 1935 |

3 h 07 |

P |

VALLEE DU RHIN (OFFENBURG) |

ALLEMAGNE |

|

|

27/06/ 1935 |

17 h 19 |

|

JURA SOUABE (KAPPEL) |

ALLEMAGNE |

7,5 |

|

8/02/ 1933 |

7 h 07 |

|

VALLEE DU RHIN (RASTATT) |

ALLEMAGNE |

7 |

|

11/01/ 1931 |

23 h 50 |

E |

AVANT-PAYS JURASSIEN (HERIMONCOURT) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

11/01/ 1931 |

20 h 20 |

E |

AVANT-PAYS JURASSIEN (HERIMONCOURT) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

11/01/ 1931 |

19 h |

E |

AVANT-PAYS JURASSIEN (HERIMONCOURT) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

11/01/ 1931 |

16 h 45 |

E |

AVANT-PAYS JURASSIEN (HERIMONCOURT) |

FRANCHE-COMTE |

4 |

|

10/01/ 1931 |

1 h |

E |

AVANT-PAYS JURASSIEN (HERIMONCOURT) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

23/12/ 1930 |

2 h |

E |

AVANT-PAYS JURASSIEN (HERIMONCOURT) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

20/12/ 1930 |

17 h 30 |

|

AVANT-PAYS JURASSIEN (HERIMONCOURT) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

28/06/ 1926 |

22 h |

|

VALLEE DU RHIN (KAISERSTUHL) |

ALLEMAGNE |

7 |

|

8/01/ 1925 |

2 h 44 |

|

JURA SUISSE (ORBE-LIGNEROLLE) |

SUISSE |

6,5 |

|

19/11/ 1924 |

17 h 55 |

|

JURA SUISSE (ORBE) |

SUISSE |

|

|

1/03/1916 |

20 h 53 |

|

AVANT-PAYS JURASSIEN (DOLE) |

FRANCHE-COMTE |

5 |

|

15/12/ 1912 |

22 h 15 |

|

AVANT-PAYS JURASSIEN (HERIMONCOURT) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

28/10/ 1911 |

22 h 17 |

|

AVANT-PAYS JURASSIEN (ECHENOZ-LE-SEC ?) |

FRANCHE-COMTE |

4 |

|

16/11/ 1911 |

21 h 26 |

|

JURA SOUABE (EBINGEN) |

ALLEMAGNE |

8,5 |

|

26/05/ 1910 |

7 h 12 |

|

JURA SUISSE (LAUFEN) |

SUISSE |

6 |

|

29/04/ 1905 |

1 h 59 |

|

MASSIF DU MONT-BLANC (LAC D'EMOSSON) |

SUISSE |

7,5 |

|

6/05/ 1898 |

13 h 10 |

|

OBERLAND (S. THUN) |

SUISSE |

6,5 |

|

22/02/ 1898 |

11 h 45 min |

|

JURA SUISSE (GRANDSON) |

SUISSE |

6,5 |

|

28/12/ 1892 |

6 h |

|

JURA (MAICHE, ST-HIPPOLYTE) |

FRANCHE-COMTE |

5 |

|

28/12/ 1892 |

2 h |

P |

JURA (MAICHE, ST-HIPPOLYTE) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

27/12/ 1892 |

21 h |

P |

JURA (MAICHE, ST-HIPPOLYTE) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

27/12/ 1892 |

13 h |

P |

JURA (MAICHE, ST-HIPPOLYTE) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

25/12/ 1892 |

21 h 15 |

P |

JURA (MAICHE, ST-HIPPOLYTE) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

10/09/ 1883 |

4 h |

R |

JURA (SANCEY-LE-GRAND) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

7/09/ 1883 |

23 h 30 |

|

JURA (SANCEY-LE-GRAND) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

22/07/ 1881 |

2 h 45 |

|

BELLEDONNE-PELVOUX |

ALPES SAVOYARDES |

7 |

|

8/10/ 1877 |

5 h 12 |

|

FAUCIGNY (LA ROCHE-SUR-FORON) |

ALPES SAVOYARDES |

7 |

|

2/04/ 1876 |

|

JURA SUISSE (NEUCHATEL-BIENNE ?) |

SUISSE |

5,5 |

|

|

10/11/ 1873 |

19 h 30 |

|

JURA (ORNANS) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

14/09/ 1866 |

5 h 10 |

|

BRENNE (AZAY-LE-FERRON) |

BERRY |

7 |

|

23/10/ 1865 |

7 h 15 |

|

AVANT-PAYS JURASSIEN (BESANCON) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

17/04/ 1862 |

8 h 10 |

|

PLAINE DE HAUTE-BOURGOGNE (SELONGEY) |

BOURGOGNE |

5 |

|

17/06/ 1858 |

10 h |

|

TERRITOIRE DE BELFORT (BEAUCOURT) |

FRANCHE-COMTE |

4,5 |

|

14/02/ 1857 |

|

PAYS DE MONTBELIARD |

FRANCHE-COMTE |

5 |

|

|

26/07/ 1855 |

14 h |

R |

VALAIS (VISP) |

SUISSE |

|

|

26/07/ 1855 |

10 h |

R |

VALAIS (VISP) |

SUISSE |

8 |

|

25/07/ 1855 |

12 h 50 |

|

VALAIS (VISP) |

SUISSE |

9 |

|

11/07/ 1852 |

|

|

TERRITOIRE DE BELFORT (BEAUCOURT) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

24/08/ 1851 |

2 h |

Z |

OBERLAND (S-W. THUN ?) |

SUISSE |

|

|

16/05/ 1848 |

5 h |

|

PLATEAUX JURASSIENS (NOZEROY) |

FRANCHE-COMTE |

5,5 |

|

17/08/ 1846 |

7 h 40 |

|

PLATEAU SUISSE (YVERDON) |

SUISSE |

6,5 |

|

6/09/ 1843 |

9 h 28 |

|

VALLEE DU DOUBS (SOULCE) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

24/01/ 1837 |

2 h |

Z |

VALAIS (BRIG) |

SUISSE |

7 |

|

27/08/ 1831 |

0 h 5 |

Z |

AVANT-PAYS JURASSIEN (BESANCON) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

30/10/ 1828 |

7 h 20 |

|

AVANT-PAYS JURASSIEN (BESANCON) |

FRANCHE-COMTE |

7 |

|

26/10/ 1828 |

11 h 30 |

P |

AVANT-PAYS JURASSIEN (BESANCON) |

FRANCHE-COMTE |

6 |

|

16/12/ 1823 |

|

|

AVANT-PAYS JURASSIEN (BESANCON) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

19/02/ 1822 |

8 h 45 |

Z |

BUGEY (BELLEY) |

BRESSE ET JURA BRESSAN |

7,5 |

|

11/03/ 1817 |

21 h 25 |

|

MASSIF DU MONT-BLANC (CHAMONIX) |

ALPES SAVOYARDES |

7 |

|

29/11/ 1784 |

22 h 10 |

|

SUNDGAU (ALTKIRCH ?) |

ALSACE |

6 |

|

15/10/ 1784 |

12 h 03 |

|

LAC DU BOURGET (AIX-LES-BAINS) |

ALPES SAVOYARDES |

6,5 |

|

6/07/ 1783 |

9 h 56 |

|

VALLEE DE L'OUCHE (BLIGNY) |

BOURGOGNE |

6 |

|

10/09/ 1774 |

16 h 30 |

|

LAC DES 4 CANTONS (LUCERNE) |

SUISSE |

8 |

|

18/01/ 1757 |

5 h 52 |

|

VOSGES COMTOISES (PLANCHER-LES-MINES) |

FRANCHE-COMTE |

6 |

|

18/02/ 1756 |

7 h 45 |

|

HAUTES-FAGNES (STOLBERG) |

ALLEMAGNE |

8 |

|

9/12/ 1755 |

14 h 45 |

|

VALAIS (BRIG) |

SUISSE |

8,5 |

|

26/02/ 1685 |

|

|

JURA SUISSE (AARAU ?) |

SUISSE |

|

|

12/05/ 1682 |

2 h 30 |

|

HAUTES-VOSGES (REMIREMONT) |

VOSGES |

8 |

|

12/12/ 1672 |

14 h |

|

JURA SUISSE (BALE ?) |

SUISSE |

|

|

24/01/ 1653 |

23 h |

|

JURA SUISSE (BALE) |

SUISSE |

|

|

21/09/ 1650 |

3 h |

|

JURA SUISSE (BALE) |

SUISSE |

6,5 |

|

15/06/ 1630 |

10 h |

|

JURA (PONT-DE-ROIDE ?) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

30/05/ 1621 |

15 h |

|

JURA SUISSE (NEUCHATEL) |

SUISSE |

|

|

5/10/ 1614 |

1 h 45 |

|

FORET NOIRE (S. SCHOPFHEIM ?) |

ALLEMAGNE |

|

|

18/09/ 1601 |

1 h 45 |

|

LAC DES 4 CANTONS (LUCERNE) |

SUISSE |

8 |

|

13/11/ 1592 |

22 h |

|

AVANT-PAYS JURASSIEN (BESANCON) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

11/03/ 1584 |

11 h 30 |

|

LAC LEMAN (MONTREUX) |

SUISSE |

7 |

|

18/10/ 1356 |

22 h |

|

JURA SUISSE (BALE) |

SUISSE |

9 |

|

18/10/ 1356 |

17 h |

P |

JURA SUISSE (BALE) |

SUISSE |

7,5 |

|

1/02/ 1267 |

2 h |

|

AVANT-PAYS JURASSIEN (BESANCON) |

FRANCHE-COMTE |

|

|

3/01/ 1117 |

17 h |

|

LOMBARDIE (VERONE) |

ITALIE |

|

Quelques explications sur la nomenclature employée dans ce tableau :

Nature du choc :

- C : choc principal

- R : Réplique

- E : Secousse individualisée d'un essaim

- P : Précurseur

- Z : Groupe de secousses d'un essaim

Degrés de l'intensité épicentrale :

- 4 : secousse modérée, ressentie dans et hors les habitations, tremblement des objets,

- 5 : secousse forte, réveil des dormeurs, chutes d'objets, parfois légères fissures dans les plâtres,

- 6 : dommages légers, parfois fissures dans les murs, frayeur de nombreuses personnes,

- 7 : dommages prononcés, larges lézardes dans les murs de nombreuses habitations, chutes de cheminées,

- 8 : dégâts massifs, les habitations les plus vulnérables sont détruites, presque toutes subissent des dégâts importants,

- 9 : destructions de nombreuses constructions, quelquefois de bonne qualité, chutes de monuments et de colonnes,

- 10 : destruction générale des constructions, même les moins vulnérables (non parasismiques),

- 11 : catastrophe, toutes les constructions sont détruites (ponts, barrages, canalisations enterrées...).

Remarques : le 18 octobre 1356, deux séismes de magnitudes estimées par le site du BRGM à 9 et 7,5 ont affecté la région bâloise à proximité de la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin).

En ce qui concerne cette centrale de Fessenheim, la plus vieille du parc français, il s'agit du séisme de référence. Sa magnitude a été estimée à partir des registres notariaux et des annales religieuses. En fait, les avis divergent : EDF évalue sa magnitude à 6,1 ; l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) à 6,8 ; et une étude suisse de 2009 à 7,1, ce qui est 30 fois plus violent que l'estimation de l'exploitant !

EDF a beau ajouter une marge de sûreté d'un demi-degré de magnitude au séisme historique de référence, la centrale de Fessenheim n'a pas été construite pour lui résister...

Le 19 février 1822, un séisme d'intensité 7,5 a affecté le Bugey où se situe la centrale nucléaire du Bugey.

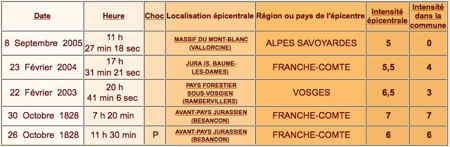

Les séismes ayant affecté plus spécialement notre région

En partant du plus récent au plus ancien :

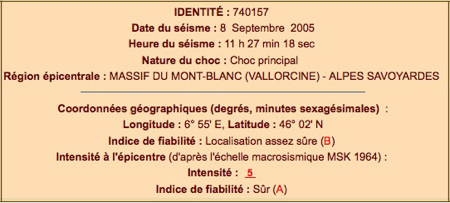

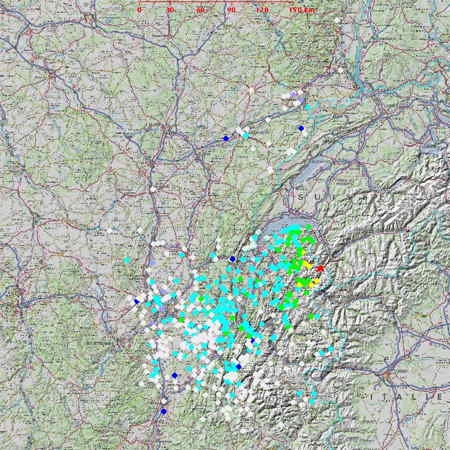

1. Vallorcine : 8 septembre 2005

Ce séisme a produit quelques légères secousses dans la région bisontine (voir carte ci-dessous).

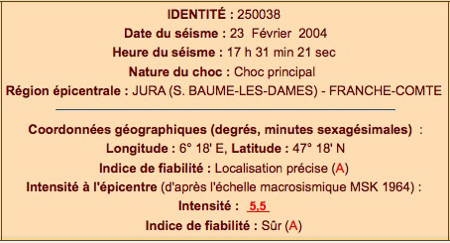

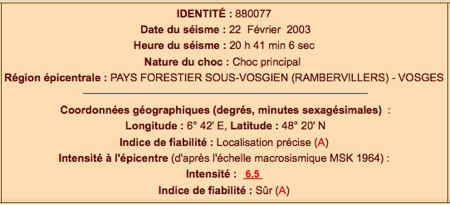

2. Dammartin les Templiers (23/02/2004)

Séisme bien ressenti dans la région bisontine (voir carte ci-dessous).

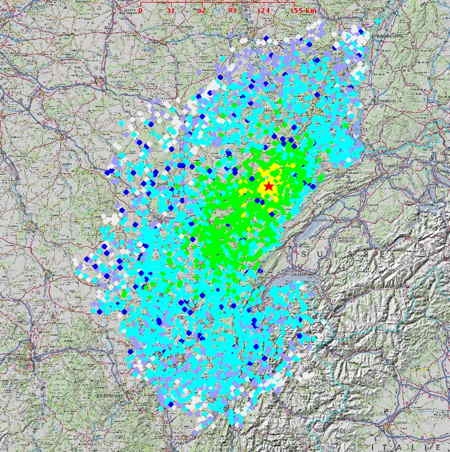

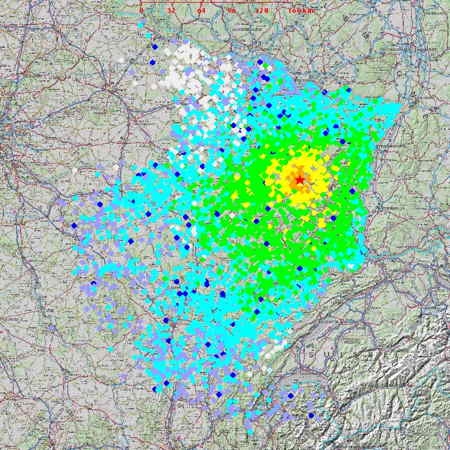

3. Séisme de Rambervillers (22/02/2003)

Séisme faiblement ressenti dans la région bisontine (voir carte ci-dessous).

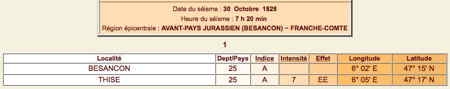

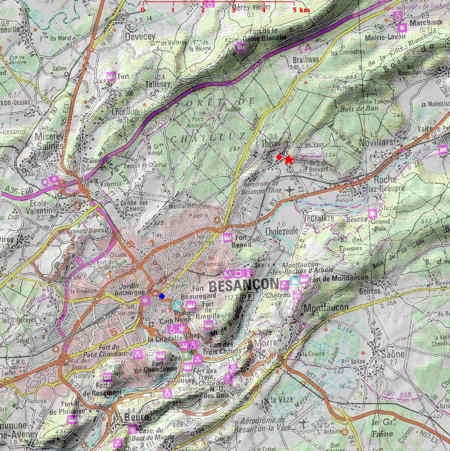

5. Séisme de Thise (30/10/1828)

Ce séisme d'intensité 7 a produit des dégâts dans la région bisontine et notamment à Thise. Une douzaine de cheminées et des pans de murs entiers se sont écroulés. La tourelle jouxtant le clocher de l'église "s'en est séparée d'un pouce environ". L'eau de la fontaine publique s'est troublée une demi-heure après la secousse.

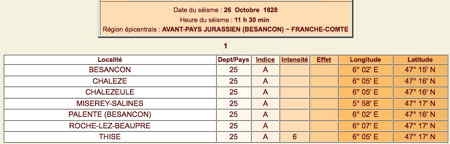

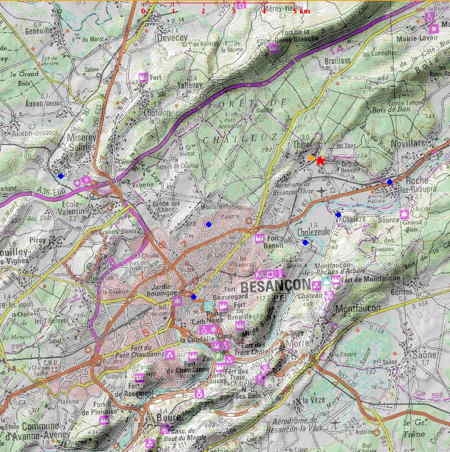

6. Séisme de Thise (26/10/1828)

Ce séisme d'intensité 6 a produit également des dégâts dans la région bisontine et notamment à Thise et à Miserey. À Thise, des cheminées s'écroulent et l'église en reconstruction est endommagée.

7. Séisme de Bâle (18/10/1356)

Le séisme de Bâle a été violemment ressenti dans la région. À Besançon, la Tour de Vaite ne résistera pas à la réplique survenue dans la soirée.

Pour en savoir plus : Site du BRGM

Le tsunami qui a noyé Genève en 583

On peut rapprocher de ces phénomènes sismiques intéressant la région le tsunami qui a noyé Genève en 563. Cette année-là, une vague gigantesque a balayé les rives du Léman atteignant huit mètres à Genève et treize à Lausanne selon les simulations de Katrina Kremer de l'université de Genève (décembre 2012).

Si l'existence d'un raz-de-marée en l'an 563 était déjà établie par des témoignages historiques, son origine demeurait controversée. Pour y voir plus clair, l'équipe de Katrina Kremer a sondé le lac et repéré, au plus profond, une vaste couche de sédiments - 250 millions de mètres cubes - qui se seraient déposés brutalement à cette époque. Une observation qui leur permet de conforter l'un des scénarios envisagés : l'effondrement d'un pan de la montagne dans le Rhône, en amont du lac, aurait entraîné un déplacement massif de sédiments, provoquant ainsi le tsunami. Quinze minutes après l'effondrement, la vague touchait Lausanne. Cinquante-cinq minutes plus tard, c'était au tour de Genève. Une catastrophe qui pourrait bien se reproduire, menaçant le million de riverains du lac. La cause de ce tsunami n'était donc pas un séisme, mais un glissement de terrain.

L'Arc jurassien sous surveillance GPS

Le laboratoire Chrono-environnement de l'Université de Franche-Comté est à l'origine d'un projet d'installation de six stations permanentes GPS de surveillance de l'Arc du Jura. Ces six stations seront progressivement installées au cours du second semestre 2013 et au cours de l'année 2014.

Les vingt séismes les plus violents en métropole depuis 1900

Le magazine Sciences et Avenir publie sur son site une carte interactive concernant les séismes les plus violents concernant la métropole depuis 1900.

06:01 Publié dans Environnement-Écologie, Géologie-hydrogéologie-Climatologie, Volcanologie-Sismologie | Tags : séisme, franche-comté, thise, besançon, bâle, fessenheim | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |