30/11/2011

L'agroterrorisme dans nos assiettes

L’AGROTERRORISME DANS NOS ASSIETTES

par Michel Tarrier, 256 pages, Éditions LME

« Bientôt, plutôt que se souhaiter bon appétit, il faudra se souhaiter bonne chance ! » Pierre Rabhi

L’agriculteur moderne est l’ennemi public nº 1 de notre santé et de l’avenir de la planète.

Le livre est déjà disponible à un prix de faveur chez l’éditeur, commandez-le dès maintenant !

http://www.lamaisondeditions.fr/livre-agroterrorisme-tarr...

Comment le monde paysan s’est laissé pervertir par celui des affaires, au détriment de la santé publique et de l’environnement. Un portrait peu flatteur de l’agriculteur et de sa logique de mort. Un impitoyable règlement de compte avec les paysans voyous.

En rage contre l’agriculture mercenaire des industries chimiques et contre le paysan bourreau des animaux, j’ai écrit ce livre cet automne. Il sera bientôt sous presse et sortira prochainement.

Le monde agricole ne va guère apprécier cette dénonciation et le rejet, pour première fois global, de ses pratiques spécistes et pesticidaires : cruauté envers les animaux, consommateurs pris pour des cobayes et chaque fois plus exposés aux empoisonnements chimiques (dont les exploitants agricoles sont eux-mêmes les victimes kamikazes !), détérioration de la qualité biologique des sols, gestion courtermiste et éminemment capitaliste alors que l’agriculture demande évidemment une démarche respectueuse dans un souci d’avenir. La FNSEA, vecteur de l’horreur agricole française, cherchera à interdire la publication.

Ce livre est dédié aux animaux non-humains qui souffrent plus et davantage depuis l’avènement de l’agriculture industrielle et de son corollaire l’élevage concentrationnaire, ainsi qu’aux victimes humaines des produits agricoles pétris de résidus chimiques. Mais pas seulement. Je le dédie aussi à la pétro-tomate sans saveur, au poivron en deuil de son sol, à la pomme de terre aux gènes de poulet, de phalène, de virus et de bactérie, au maïs aux gènes de luciole, de pétunia, de blé, de scorpion, au riz aux gènes de haricot, de pois, de bactérie et d’humain, à la fraise-melon et au melon-fraise ou kiwi, à la banane empoisonnée, à l’abricot qui ne murira plus, à la cerise qui pourrit rien qu’en la regardant. Et à tous les « fruits » de notre antimonde aux terroirs perdus. S’il est plus question que jamais de faire payer les pollueurs, il serait grand temps de présenter la facture qui revient aux gangsters de l’agrotoxique.

L’agroterrorisme dans nos assiettes dit très fort ce que tout le monde pense tout bas !

« La vie avant la domestication. L'agriculture était en fait largement une vie de plaisir, de contact avec la nature, de sagesse des sens, d'égalité sexuelle, et de bonne santé. » John Zerzan

La ferme, anti-chambre des abattoirs

L’AGROTERRORISME DANS NOS ASSIETTES, Michel Tarrier, 256 pages, Éditions LME

À réserver dès maintenant et à meilleur prix chez l'éditeur :

http://www.lamaisondeditions.fr/livre-agroterrorisme-tarr...

14:12 Publié dans Environnement-Écologie, Livres, Pollution | Tags : agriculture, agroterrorisme | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

26/11/2011

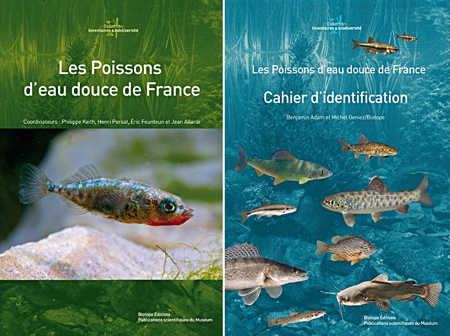

Les Poissons d'eau douce de France

Les Poissons d'eau douce

Les Poissons d'eau douce

de France

par Philippe Keith, Henri Persat, Eric Feunteun et Jean Allardi

Cette nouvelle édition de l’Atlas des poissons d’eau douce de France (2001, épuisé), est entièrement mise à jour tant sur la taxonomie que sur la répartition des espèces. Une vingtaine d’espèces ont été ajoutées aux 83 présentées dans la première édition. Les groupes dans lesquels des taxons ont récemment été décrits (chabots, goujons...) font chacun l’objet d’une mise au point à la lumière des derniers travaux de génétique.

Ce guide comprend des clés d’identification, des monographies détaillées qui, à l’image de l’atlas précédent, contiennent de nombreuses cartes de répartition intégrant les données les plus récentes. Le lecteur y trouvera également des chapitres généraux sur l’histoire, la connaissance et la gestion des populations et des écosystèmes.

Véritable outil d’identification et d’étude, cet ouvrage est le fruit du travail collégial de 48 auteurs, tous spécialistes reconnus. Cet ouvrage collégial présente l'ensemble des espèces de poissons d'eau douce de France, qu'elles soient indigènes ou introduites. Le livre est à jour des dernières données sur la taxonomie, la génétique et la distribution des animaux. Il comprend des clés d'identification et des fiches monographiques détaillant l'écologie, les modes de vie des poissons et intégrant des cartes de répartition. Le lecteur y trouvera également des chapitres généraux sur l'histoire, la connaissance et la gestion des populations et des écosystèmes.

Le guide s'adresse à toute personne qui dans le cadre professionnel ou des loisirs est en contact avec la faune piscicole : naturalistes débutants et confirmés, pêcheurs et aquariophiles amateurs, pisciculteurs et gestionnaires des milieux naturels, scientifiques ou médiateurs environnementaux ; mais aussi au simple promeneur qui souhaite mettre un nom sur un poisson aperçu dans un cours d'eau. Véritable outil d'identification et d'étude, "Les poissons d'eau douce de France" inaugure une nouvelle collection coéditée par Biotope et le Muséum national d'Histoire naturelle.

Les atouts de cette nouvelle édition :

- Un collectif d'auteurs reconnus,

- Des données scientifiques les plus récentes,

- Un point complet sur la classification des « poissons »,

- Des chapitres sur l’écologie, la biogéographie, la génétique... largement étoffés,

- Une iconographie en grande partie renouvelée, remarquable car prise le plus souvent en milieu naturel,

- Un texte et une cartographie à jour des dernières découvertes.

En supplément : un cahier d'identification à glisser dans la poche ! Ce cahier vous permettra d'identifier la plupart des poissons d'eau douce de France. Il est particulièrement adapté aux sorties sur le terrain, que vous soyez pêcheur, naturaliste ou simple promeneur.

Références :

ISBN (livre) 978-2-85653-672-8

ISBN (cahier) 978-2-85653-673-5

165 x 240 mm • Nombreuses photos

552 p. • 45 € TTC • octobre 2011

Publications scientifiques du Muséum

Commandes et renseignements :

Muséum national d'Histoire naturelle

Publications Scientifiques

CP 41 • 57 rue Cuvier • 75231 Paris cedex 05

Tél. : 01 40 79 48 05 • Fax : 01 40 79 38 40

Diff. pub@mnhn.fr • http://www.mnhn.fr/pubsci

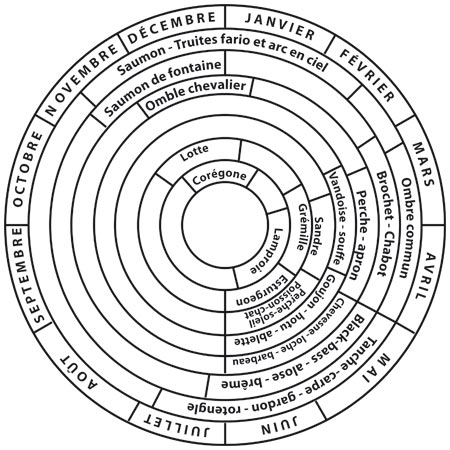

Répartition de la période de reproduction

des poissons d'eau douce

09:17 Publié dans Environnement-Écologie, Livres, Poissons | Tags : poissons d'eau douce, france, livres, muséum national d'histoire naturelle, mnhn | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

24/11/2011

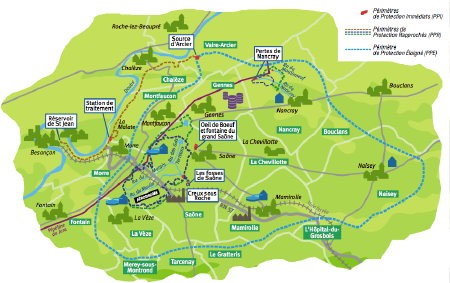

Le Marais de Saône et les circulations souterraines

Le Marais de Saône et les circulations souterraines

Le Marais de Saône et les circulations souterraines

par André Guyard et Michel Cottet

Sortant de Besançon, lorsque l'on emprunte la RN 57 en direction de Pontarlier et de la Suisse, la route gravit un relief accusé surplombant la vallée du Doubs à l'est de la ville. C'est le Faisceau bisontin. Après son franchissement on débouche sur un plateau, le plateau de Montrond.

En contrebas de la surface peu ondulée et boisée du plateau de ce plateau est dégagée une dépression plane et humide : il s'agit du Marais de Saône. Cette zone humide représente une réserve d'eau alimentant différentes sources situées dans la vallée du Doubs (et naguère, peut-être la vallée de la Loue, voir plus loin).

C'est le professeur Eugène Fournier, géologue et hydrologue qui s'est intéressé aux circulations karstiques particulièrement intenses dans la région en particulier à la circulation des eaux autour du Marais de Saône. Après avoir fait l'inventaire et la description des cavités, sources et pertes de la région de Saône, il s'est intéressé à la circulation des eaux souterraines issues du marais et démontré la complexité du réseau souterrain d'écoulement des eaux du marais. Ses travaux effectués au début du XXe siècle ont été corroborés et complétés depuis par les hydrogéologues de l'Université de Franche-Comté sous la direction du professeur Pierre Chauve.

L

L

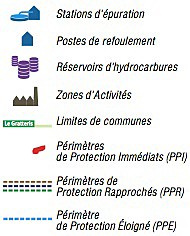

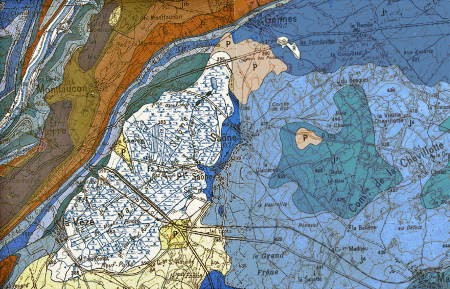

À la suite d'Eugène Fournier, différentes cavités ont été signalées. Elles ont été répertoriées par Pierre Chauve. L'ensemble de ces cavités débouche sur un réseau d'aquifères qui parcourt le karst sous-jacent. Sur la carte ci-dessous, on voit que le sous-sol est constitué majoritairement par les calcaires faillés du jurassique moyen appartenant au Faisceau bisontin. L'examen des couches sédimentaires montre que l'installation du Marais de Saône s'est faite, en partie au moins, postérieurement aux cailloutis périglaciaires qui le bordent.

Vue aérienne du Marais de Saône

On aperçoit la "voie romaine"

et les étangs communaux et des chasseurs

(Cliché Michel Cottet, 29 avril 2008)

Sur le cliché ci-dessous, on aperçoit à l'arrière-plan le village de la Vèze. À gauche, la piste de l'aérodrome de la Vèze. Au premier plan, la voie ferrée et la RN 57 entaillent le Marais de Saône.

Vue aérienne du Marais de Saône

(Cliché Michel Cottet, 29 avril 2008)

Alimentation du Marais de Saône

Le marais est alimenté par différentes sources (Buvette, Neuf Puits, le Fou…) et de ruisseaux : ruisseau du Bief d'Aglans, ruisseau des Grands Terreaux, ruisseau des Alaines, ruisseau du Pontot et… de l'effluent de la station d'épuration.

Les Fosses de Saône

Il s'agit de plusieurs vastes dolines de forme elliptique cernées de falaises abruptes. Bordées de diaclases, dont la plus spectaculaire, longue d'une cinquantaine de mètres, a été élargie par l'érosion. La grande fosse absorbe plusieurs ruisselets temporaires.

La diaclase voisine des Grandes Fosses en moyennes eaux

(Cliché Michel Cottet, 10 août 1987)

Diaclase latérale des Grandes Fosses à sec

(Cliché Michel Cottet, 31 mai 2006)

(Cliché Michel Cottet, 31 mai 2006)

Le Creux sous Roche

Situé à une altitude de 367 m, le Creux sous Roche constitue l'exutoire commun du Marais de Saône et peut absorber jusqu'à 10 m3/s. Il s'agit d'un poljé, c'est-à-dire une vaste dépression karstique de forme complexe alimentée par plusieurs ruisseaux. Il se présente comme un entonnoir à fond aplati, des pentes moyennes à douces vers le Nord, l'Ouest et le Sud-Ouest et fermée par des parois rocheuses verticales à l'Est et au Sud-Est. Le Creux sous Roche comporte plusieurs pertes. Il récupère les eaux du ruisseau souterrain issu de l'exurgence de l'Œil de Bœuf, de la Fontaine du Grand Saône, du ruisseau de la Vèze, du ruisseau de la Scierie et du ruisseau des Grands Terreaux.

Le cliché ci-dessous montrent les deux ruisseaux du Creux sous Roche en moyennes eaux. Le flux arrivant sur la gauche rassemble le ruisseau des Grands Terreaux et celui de la Vèze qui confluent quelques dizaines de mètres en amont dans la pente ouest de la dépression. Le ruisseau arrivant en face provient quant à lui des sous-écoulements du village de Saône, du sous-écoulement de l'exurgence de l'Œil de Bœuf, de la Fontaine du Grand Saône, avec un regard pénétrable sur le cours souterrain, juste en amont, en paroi est du poljé.

(Cliché Michel Cottet, 31 mai 2006)

Absorbant les eaux de ces ruisseaux en période normale, le poljé sature en période de grandes eaux car les pertes n'ont pas un débit suffisant pour absorber le débit. Le goulot de la faille de Mamirolle alimente l'ensemble du système, remplit les fosses de Saône et le Creux sous Roche et submerge le Marais qui se transforme alors en un vaste lac qui atteint une profondeur maximale de 17 m durant plusieurs semaines.

Marais de Saône en hautes eaux estivales

(Cliché Michel Cottet, 10 août 2007)

Protégés par une grille, deux petits puits artificiels permettent de pénétrer d'une dizaine de mètres dans la diaclase en direction sud. En profondeur, l'accès est limité à 15 mètres par un colmatage de la diaclase.

Le parcours souterrain des eaux du Creux sous Roche reste inconnu. Sans doute, les eaux empruntent-elles la faille de Mamirolle pour franchir la couche imperméable de l'Oxfordien. Elles se perdent pour ressortir à Arcier au Nord dans la vallée du Doubs .

D'après E. Fournier elles ressortaient également à la fin du XIXe siècle près de Cléron au sud dans la vallée de la Loue (voir plus bas). Comme dans d'autres réseaux de la région, les circulations souterraines se sont probablement modifiées. En effet, de récents traçages pratiqus dans les années quatre-vingt montrent uniquement un transit vers les sources d'Arcier.

Diaclase du creux sous Roche

Ce petit puits de 5 m de profondeur est sujet à un phénomène curieux. Lorsque les fosses se vident, le niveau des eaux baisse plus rapidement dans les fosses que dans cet entonnoir et dans cet entonnoir plus rapidement que dans celui du Creux sous Roche.

Le cheminement des eaux souterraines du Creux sous Roche

À l'aide de colorations à la fluorescéine (1899) à partir du Creux sous Roche, E. Fournier a pu vérifier que la coloration se retrouve à la fois aux sources d'Arcier et le long de la Loue, aux sources du Maine à Scey en Varais, de l'Écoutot et du Moulin des Îles à Cademène en aval de Cléron. D'après Fournier, cette coloration se retrouve presque exclusivement à la Loue en période de basses eaux, alors qu'elle y est imperceptible en hautes eaux, les sources d'Arcier la recevant (presque) totalement, observations corroborées par Jeantot (1901-1902).

D'après Fournier, la circulation vers Arcier, emprunte la faille de Mamirolle vers le Nord, passe en dessous de la circulation des eaux souterraines (du moins une partie) qui vont de Mamirolle à Saône. Le collecteur souterrain est alimenté ensuite par les eaux collectées du côté de Gennes, de belles dolines en marquant le parcours, puis par les eaux de Naisey et (partiellement) de Bouclans, après leur brève réapparition entre Nancray et les pertes du bois de Faule.

En ce qui concerne la vallée de la Loue, les sources du Moulin des Îles à Cademène, de l'Écoutot et du Maine à Scey-en-Varais reçoivent l'essentiel de leur alimentation des pertes du plateau de Montrond le Château. Suivant la faille de Mamirolle vers le sud, une partie du cours d'eau souterrain issu du Creux sous Roche rejoindrait le collecteur du plateau de Montrond, alimenté avec certitude dès les pertes de la Baraque aux Violons et celles des Cloutiers.

Les travaux ultérieurs à Fournier montrent que ces sources sont aussi alimentées par les pertes des plateaux de Valdahon, de Passonfontaine, de Chaux-les-Passavant, voire par celles de la Brême elle-même. Pierre Chauve retient cette hypothèse sans aucune réticence en 1975 dans le Guide géologique du Jura.

L'inventaire des circulations souterraines de 1979, qui présente la garantie du Laboratoire de géologie structurale et appliquée de l'Université de Franche-Comté cautionne approximativement les propositions de Fournier. Le Creux sous Roche est alimenté via la fontaine du Grand Saône (les marais mis à part) depuis Mamirolle et Naisey ; il alimente à son tour d'une part les sources d'Arcier, d'autre part les sources du Moulin des Iles, de l'Écoutot et du Maine.

En revanche, l'actualisation de cet Inventaire des circulations souterraines en 1987 indique que deux colorations successives faites en 1984 au Creux sous Roche ont abouti aux sources d'Arcier. De manière plus surprenante, il ne signale plus qu'Arcier comme aboutissement des colorations de 1901-1902 par Jeantot, seules celles de Fournier en 1899 confirmant donc la liaison avec la Loue. En conséquence, la carte des écoulements n'indique plus cette liaison qu'en pointillés. Notons en passant que cette carte ignore les liaisons de Mamirolle et de Naisey à la Fontaine du Grand Saône.

Enfin, l'Inventaire Spéléologique du Doubs 2 affirme que ces résultats de coloration des sources de la Loue ne doivent pas être retenues, n'ayant jamais été confirmées ultérieurement : le Creux sous Roche alimente exclusivement les sources d'Arcier.

Bibliographie consultée

Fournier E. : Gouffres, grottes, cours d'eaux souterrains, résurgences etc. du département du Doubs (Besançon, 1919).

Fournier E. : Explorations souterraines en Franche-Comté en quatre volumes : les Gouffres (Besançon, 1923), Grottes et rivières souterraines (Besançon, 1923), Les eaux souterraines, sources, résurgences, exsurgences et nappes aquifères (Besançon, 1926).

Fournier E. : Phénomènes d'érosion et de corrosion spéciaux aux terrains calcaires et applications scientifiques et pratiques de la spéléologie et de l'hydrologie souterraine (Besançon, 1928).

Chauve P. : Jura, Guides géologiques régionaux (Masson, 1975).

Chauve P., Peguenet J., Tissot G., Tresse P. : Inventaire des circulations souterraines reconnues par traçage en Franche-Comté (Université de Besançon, Besançon, 1979).

Chauve P., Dubreucq F., Frachon J.C, Gauthier A., Mettetal J.P., Peguenet J. : Inventaire des circulations souterraines reconnues par traçage en Franche-Comté, mémoire 2 (Annales scientifiques de l'Université de Besançon, Besançon, 1987).

Comité départemental de Spéléologie du Doubs : Inventaire spéléologique du Doubs tome 2, Partie Nord-Ouest (Besançon, 1991) ; tome 3, partie centre (Besançon, 1996).

B. Hufschmitt. Partiellement édité dans « Saône votre commune », numéros 36, 37, 38.

Remerciements au Professeur Pierre Chauve dont les écrits ont fourni une grande partie du texte de cet article.

Remerciements à Michel Cottet, écoguide qui m'a communiqué les documents photographiques et contribué largement à la correction du manuscrit.

08:39 Publié dans Géologie-hydrogéologie-Climatologie | Tags : hydrogéologie, ressource en eau, karst | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

19/11/2011

Il était des villages

Dans la rubrique : les collègues ont du talent, voilà un poème aux accents pergaudiens traité en fable de La Fontaine et dû au talent de Charles Pellegrinelli.

Il était des villages

Il était des villages, éloignés des circuits

Où un même patronyme, parfois inscrit sur l’huis,

Était peu signifiant pour qui cherchait client,

Et seuls les sobriquets étaient vraiment parlants.

Le village de Blussans abritait les Ravey

Étrappe pour les Godard, Crosey les Cœurdevey.

Les lieux d’habitation précisaient les familles

Le Raymond « des Essarts », du Moulin, dit la Guille.

Un surnom se gardait plusieurs générations

Mais celui de la Guille mérite explication.

Sa famille de meuniers vivait dans un écart

Qu’avait choisi l’aïeul, un sacré débrouillard.

Arsule, on l’appelait, qu’était un chaud lapin.

L’avait une chiée de gnos, au tof, dès le matin.

Son épouse, la Gretchen, enlevée en Bavière

Belle armoire de chêne, fonctionnait à la bière.

De retour du moulin, l’Eugène du puits Fenot

Confia à sa moitié, qu’il avait vu tantôt

Gretchen un peu plus ronde. Il s’était fait traité

De polisson vicieux, de vieux cochon bâté.

On remarqua bientôt, les allées et venues

De Marie, la sage-femme, surnommée guette-au-c…

Excusez le langage, sans fioriture aucune

Si ce n’est du plus cru, dans toute la commune.

C’était là contenu, d’échanges du lavoir,

Où les femmes pouvaient sans risquer l’engueuloir,

Apporter complément aux dires de la voisine

Avec appréciations parfois des plus coquines.

Mais les jours défilaient et le bruit du ruisseau

N’était pas perturbé par les cris d’un puceau.

L’ouverture de la chasse devint sujetpressant

Écartant, pour un temps, des mégères, les cancans.

Au retour d’une battue, nos chasseurs dépités

Juraient les Nom-de-Dieu, mille fois répétés

Car la chienne du Léon se trouvait en chaleur

Et les chiens du canton, à chasser, n’avaient cœur.

Réunis chez l’Adèle, comme le voulait l’usage

Aux murs du vieux café montraient nemrods en rage.

Quand Miraut de ces lieux, trop vieux pour la battue,

Sur le sol usagé, en vain, se frottait l’ cul.

Un restant de crotte, une guille, c’est le nom,

Était resté collé et le rendait grognon,

Mais amusait beaucoup l’bambin de la famille

Qui s’écria bientôt : « elle est tombée la guille »

Juste à ce moment-là, la porte du bistrot

S’ouvrit avec ce cri : « Il est pondu le chiot »

Comment voulez-vous donc ignorer ces deux cris ?

La Guille fut baptisé. Personne n’en fut surpris.

Charles Pellegrinelli, novembre 2011

14:20 Publié dans Art et Nature | Tags : poème, la fontaine, charles pellegrinelli | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

18/11/2011

À l'image du Doubs

À l'image du Doubs

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Le prix est de 40 euros (+ 13 euros de frais d'emballage et d'envoi).

09:11 Publié dans Actualité des Sciences, Art et Nature, Livres, Nature & philosophie | Tags : franche-comté, delfino, cottet, livres, nature, naturaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

15/11/2011

La Coccinelle asiatique envahit la Franche-Comté

La Coccinelle asiatique Harmonia axyridis (HA) envahit la Franche-Comté

La Coccinelle asiatique Harmonia axyridis (HA) envahit la Franche-Comté

Chez cette espèce de Coccinellidés (Coléoptères), le mâle est plus petit que la femelle, avec des tailles variant de 5 à 8 mm de long et de 4,0 à 6,6 mm de large.

La Coccinelle asiatique présente une large gamme de coloris, allant du rouge à points noirs au noir à points rouges, en passant par de nombreuses nuances de jaune. Les élytres sont ornés de zéro à 19 points.

Coccinelle asiatique

La Coccinelle asiatique se nourrit de pucerons, de psylles et de cochenilles, avec une voracité plus importante que celle les espèces autochtones utilisées jusqu'alors, surtout aux stades larvaires 3 et 4.

Cette voracité a été jugée intéressante pour la lutte biologique anti-pucerons pour susciter une importation dans les pays occidentaux. Or, il s'est avéré que l'espèce s'attaquait également aux autres coccinelles locales et à d'autres insectes.

Prolifiques, les femelles de cette espèce peuvent pondre jusqu'à 2 500 œufs durant leur vie avec un taux de 20 à 30 œufs/jour.

De sorte que l'espèce se reproduit activement et poursuit sa progression géographique, colonisant désormais la Franche-Comté. Phénomène particulièrment visible en automne, puisque, à l'approche de la mauvaise saison, les individus se regroupent dans des cavités, sous les écorces, mais ils n'hésitent pas à profiter de l'abri des bâtiments pour s'installer en vue d'hiberner.

Au départ, la Coccinelle asiatique Harmonia axyridis (HA) a été volontairement importée en Belgique et par l'INRA en France (1982). Profitant d'un climat qu'elle connaissait dans sa région d'origine la population a proliféré et s'est répandue dans l'Union Européenne. En fait, l'invasion de l'Europe ne s'est pas bornée à cette seule introduction volontaire et certaines populations de (HA) semblaient être d'origine américaine.

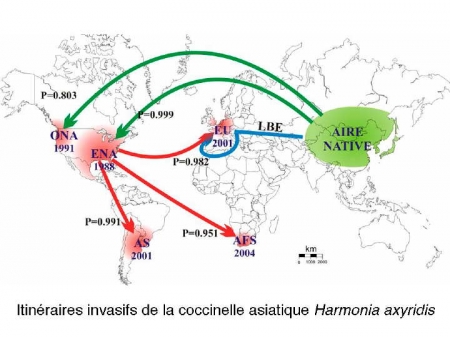

Les routes d’invasion de la coccinelle asiatique Harmonia axyridis

Effectivement, des études récentes sur les voies invasives d'organismes exotiques suggèrent que de nombreuses invasions généralisées ne provenaient pas de l'aire de répartition naturelle, mais d'une population particulièrement envahissante qui colonise de nouveaux territoires.

En ce qui concerne la Coccinelle asiatique Harmonia axyridis, des chercheurs de l’INRA de Sophia-Antipolis et de Montpellier (1) ont retracé à l’aide de marqueurs génétiques et de traitements statistiques novateurs les routes d’invasion de cette espèce. Leurs résultats montrent que les invasions en Europe de l’Ouest, et en particulier en France, mais aussi en Amérique du Sud et en Afrique du Sud ont très vraisemblablement pour origine des coccinelles provenant d’Amérique du Nord-Est.

De sorte que, en Europe de l’Ouest, les populations envahissantes se sont mélangées génétiquement avec des individus issus d’opérations de lutte biologique contre les pucerons. Cette étude illustre la notion de "tête de pont invasive" : une population envahissante particulière va devenir la source de plusieurs autres populations envahissantes dans de nouvelles zones, éloignées de la précédente.

L’aire native de la Coccinelle Harmonia axyridis se situe en Asie. L’espèce a longtemps été utilisée en lutte biologique contre les pucerons, mais sans installation et multiplication notables dans les zones où elle a été utilisée, en Amérique du Nord (depuis 1916), en Europe (depuis 1990) et en Amérique du Sud dans les années 1990. Ce n’est que récemment qu’un premier foyer invasif a été détecté en Amérique du Nord-Est en 1988, puis un second en Amérique du Nord-Ouest en 1991. En 2001, deux populations invasives ont été observées en Amérique du Sud et en Europe tandis qu’un foyer était observé en Afrique du Sud en 2004.

D’espèce bénéfique, la Coccinelle asiatique est ainsi passée au statut d’insecte nuisible de par ses impacts écologiques (impact sur la biodiversité par la compétition ou la prédation d’espèces non-cibles du type coccinelles indigènes, lépidoptères, etc.), économiques (détérioration de la qualité des productions viticoles) et sociaux (agrégation en grand nombre à l’automne et en hiver dans les habitations, entraînant diverses perturbations et quelques cas d’allergies). Se posent alors naturellement des questions relatives aux relations de parenté entre ces différentes populations envahissantes (qui est la source de qui ?) et au rôle relatif dans l’émergence de ces populations envahissantes des introductions accidentelles et des introductions intentionnelles pour la lutte biologique.

Les analyses de génétique des populations réalisées par les chercheurs de l’INRA ont permis de reconstituer avec un niveau de précision et de confiance élevé les routes et les modalités d’introduction des populations envahissantes d’H. axyridis, sur l’ensemble des aires envahies (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Europe). Des échantillons de populations récoltés dans la nature (aire native et aires envahies) et d’autres, représentatifs de la souche originaire d’Asie utilisée pour la lutte biologique, importée par l’INRA en 1982 et utilisée par la suite par plusieurs biofabriques européennes, ont été caractérisés avec des marqueurs génétiques. Grâce à ces marqueurs, un grand nombre de scénarios d’introduction ont été comparés et la probabilité relative de chacun de ces scénarios a été estimée par des méthodes d'analyse statistique.

Une tête de pont invasive dans le Nord-Est de l’Amérique

Les routes d’invasion sont résumées dans la Figure 1. L’aire native asiatique est à l’origine de deux foyers principaux en Amérique du Nord-Est et du Nord-Ouest. Ces deux introductions sont donc indépendantes, mais il est impossible de savoir si elles sont accidentelles ou proviennent de populations utilisées en lutte biologique. Les foyers invasifs d’Amérique du Sud et d’Afrique du Sud proviennent de la zone envahie en Amérique du Nord-Est. Enfin les populations invasives en Europe de l’Ouest sont issues d’un mélange entre des individus provenant d’Amérique du Nord-Est et des individus utilisés en Europe pour la lutte biologique, avec une contribution génétique de l’ordre de 40 % pour ces derniers.

Figure 1 : Origine des populations envahissantes d’Harmonia axyridis. Les aires natives et envahies sont respectivement en vert et rouge. La probabilité estimée pour chaque scénario d’introduction est en noir (P). Les dates de première observation des invasions sont en bleu. ENA = Est Nord Amérique, ONA = Ouest Nord Amérique, AS = Amérique du Sud, AFS = Afrique du Sud, EU = Europe de l’Ouest (Belgique). Dans le cas de la population Ouest Européenne (EU), les contributions génétiques relatives des sources Est Nord Amérique (ENA ; flèche rouge) et de la population de lutte biologique européenne (LBE ; flèche bleue) sont respectivement égales à 59% et 41%.

En Europe de l’Ouest, la question de l’effet sur la capacité d’invasion d’un mélange génétique entre les individus provenant d’Amérique du Nord-Est et ceux issus de la souche de lutte biologique précédemment citée est en cours d’étude. Les chercheurs impliqués dans cette étude n’ont pas détecté jusqu’à présent de foyers envahissants dont l’origine serait exclusivement liée à la souche de lutte biologique européenne.

Ces analyses ont ainsi démontré la contribution majeure de la population américaine du Nord-Est dans l’historique de l’invasion. Ce résultat illustre la notion de "tête de pont invasive" (ou invasive bridgehead effect) qui repose sur la mise en évidence d’une population envahissante particulière se comportant comme la source de nombreuses autres invasions dans des zones éloignées. La mise en évidence de populations invasives "têtes de pont" a des implications fortes en gestion des populations en incitant à une vigilance accrue envers ces populations.

Évaluer la probabilité d'un tel scénario est heuristiquement difficile. Les équipes de l'INRA ont résolu ce problème en utilisant des méthodes de calcul approximative bayésienne pour comparer quantitativement les scénarios d'invasion complexe basée sur l'analyse génétique des populations (variation des microsatellites) et historique (date de la première observation) des données.

D’autre part, le scénario d’invasion déduit de cette analyse suggère la possibilité d’un changement évolutif dans la population "tête de pont", localisée en Amérique du Nord-Est pour la Coccinelle asiatique. Cette hypothèse fait l’objet de recherches avec des approches de génétique quantitative menées par les mêmes équipes.

Cette démonstration d'un mécanisme d'invasion passant par une tête de pont comporte des implications importantes d'une part, dans la théorie de l'invasion (c'est-à-dire, un seul quart de l'évolution de la population par rapport aux multiples changements de tête de pont dans le cas de populations introduites devenues envahissantes de façon indépendante) et d'autre part, dans la gestion des invasions par des organismes étrangers entraînant une vigilance accrue contre les têtes de pont invasives.

Les chercheurs de l'INRA ont montré que l'éclatement de la récente invasion dans le monde entier de HA suivie d'un scénario de pont impliquant une population envahissante installée dans l'Est de l'Amérique du Nord constitue la source des individus colonisateurs qui ont envahi les continents européen, sud-américain et africain, avec quelques mélanges avec une souche de lutte biologique en Europe.

Sources :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coccinelle_asiatique

Cornuet J-M, Santos F, Robert PC, Marin J-M, Balding DJ, Guillemaud T, Estoup A (2008) Inferring population history with DIYABC: a user-friendly approach to Approximate Bayesian Computation. Bioinformatics, 24, 2713-2719.

(1) Équipe “Biologie des Populations en Interaction”, INRA UMR 1301 IBSV (INRA/CNRS/Université de Nice-Sophia Antipolis), Sophia-Antipolis, France, 2 INRA UMR Centre de Biologie et de Gestion des Populations (INRA/IRD/Cirad/Montpellier SupAgro), Montferrier-sur-Lez, France.

15:46 Publié dans Actualité des Sciences, Environnement-Écologie, Insectes, Invertébrés | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

08/11/2011

La santé du Doubs mise à prix

Université de Neuchâtel :

Université de Neuchâtel :

la santé du Doubs mise à prix !

par Sébastien Lamy (15 septembre 2011)

Le Doubs est aujourd’hui dans un sale état. Dans son mémoire de Master en sciences économiques, une étudiante de l’Université de Neuchâtel tente de mettre des chiffres sur le problème environnemental qui affecte cette grande rivière. Originaire de Saignelégier, Sandra Gogniat a enquêté auprès des pêcheurs du Doubs. Partant de l’hypothèse que cette rivière retrouverait sa forme d’il y a quarante ans, la jeune femme estime à 48 millions de francs suisses par année le bénéfice correspondant à l’augmentation de bien-être ressenti par les pêcheurs.

Difficile d’estimer la valeur économique d’un bien intangible comme le bonheur des habitants d’un pays ou la valeur d’une vie. Néanmoins, les économistes s’essaient de plus en plus souvent à ce genre de calcul. À l’Université de Neuchâtel, Sandra Gogniat a cherché à connaître la valeur d’un patrimoine naturel. Cette jeune économiste s’est penchée sur le bien-être que ressentiraient les pêcheurs du Doubs si cette rivière retrouvait son allure des années septante. Son constat : les quelque 30 400 pêcheurs qui vont et viennent le long des rives suisses et françaises du Doubs réaliseraient une satisfaction équivalente à une compensation monétaire de CHF 1 450 à CHF 1 700 par personne et par année. Soit un total de 48 millions de francs suisses par année. « Cela signifie que la dégradation de la rivière impose à la société un coût économique très important », affirme Sandra Gogniat.

Native de Saignelégier, la jeune femme a pu observer de tout près la dégradation de la rivière. Par son travail, elle entend motiver les autorités à prendre des mesures. « Dès qu’on envisage de restaurer le Doubs, les coûts nécessaires à l’entreprise viennent tout de suite sur le tapis, s’insurge Sandra Gogniat. Mes résultats visent à contrebalancer la discussion en chiffrant le bénéfice qui découlerait de l’opération. »

Sandra Gogniat a tiré ses conclusions d’un questionnaire largement diffusé auprès des pêcheurs. Deux cent vingt-cinq d’entre eux lui ont rendu réponse. Son enquête se limite à l’impact d’une hypothétique amélioration de la qualité de l’eau et de l’écoulement des flots sur les activités de pêche récréative. Il est bien clair que la détérioration actuelle du Doubs comporte bien d’autres aspects qui n’ont pas été compris dans les 48 millions avancés par cette étude.

Afin d’estimer la valeur économique de la pêche récréative dans le Doubs, Sandra Gogniat a utilisé la méthode des coûts du trajet hypothétique. Elle a ensuite comparé les résultats obtenus dans la situation actuelle (2010) et dans la situation d’une hypothétique amélioration de la qualité de l’eau et de l’écoulement des flots. « Cette approche s’appuie sur le coût des trajets effectués par les pêcheurs pour se rendre sur leur lieu de loisir », explique-t-elle. Dans son questionnaire, Sandra Gogniat a également glissé quelques questions sur les habitudes des pêcheurs. Mais elle leur a surtout demandé d’imaginer les changements de comportement qu’ils adopteraient face à un Doubs regorgeant de poissons et libre de toutes interdictions, tel qu’il était quarante ans auparavant.

Aujourd’hui, Sandra Gogniat entame une thèse de doctorat à l’Université de Neuchâtel. Avant de se plonger dans ce nouveau défi, elle espère bien faire inciter les autorités à prendre connaissance de son travail de mémoire.

Vous pouvez également visionner des vidéos très fouillées au sujet des problèmes du Doubs à l'adresse ci-dessous :

Le lien: http://www.pronatura-ju.ch et choisir le fichier Doubs.

Les pollutions agricoles et domestiques sont mises en cause pour expliquer l'état lamentable de nos rivières. Or un petit tour de passe-passe a été commis pendant les vacances de Noël 2011 par le Ministère de l'Agriculture !

À peine croyable : c'est en pleine période de fêtes de Noël et du Nouvel An que le ministre de l'agriculture a choisi de "consulter le public" sur un projet de modification de la réglementation relative aux zones d'excédent structurel de lisier ! Chacun le sait, en cette période de fêtes, les citoyens surveillent assidument les projets de textes mis en ligne sur le site internet du ministère de l'agriculture...

Une pétition à signer :

http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/elevages-deregle...

09:44 Publié dans Environnement-Écologie, Limnologie-hydrobiologie | Tags : doubs, doubs-franco-suisse, neuchâtel, sandra gogniat | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |