30/06/2014

Rouge-queue à domicile

Rougequeue à domicile

par Dominique Delfino

Photographe animalier et naturaliste

À voir mon site internet

Chaque année, les nichoirs installés autour de la maison sont très prisés par les petits passereaux, le Rougequeue noir ne manquant jamais à l'appel.

D'un printemps à l'autre ce petit oiseau familier occupe un nichoir différent allant même, jusqu'à s’installer dans un nid artificiel d'hirondelles demeuré libre.

La météo très favorable cette année permet à notre Rougequeue de poursuivre la reproduction avec une seconde nichée. Un petit chalet de bois aménagé à cet effet qui accueillera discrètement la ponte pour donner naissance à quatre oisillons dont les petits cris timides signalent déjà la présence.

C'est un va-et-vient alors permanent que les deux parents vont assurer du lever du jour au soleil couchant durant une quinzaine de jours pour nourrir les jeunes.

Les oisillons grandissent à vue d’œil et les cris de plus en plus bruyants qu'ils manifestent à l'approche des adultes, suffisent à se rendre compte de l'activité soutenue de la nichée jusqu'au jour de leur envol.

08:46 Publié dans Ornithologie, Photographes naturalistes et scientifiques | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

26/06/2014

Quand Thise était ville d’eaux…

Quand Thise était ville d’eaux…

Quand Thise était ville d’eaux…

(Dernière mise à jour : 28/06/2014)

Au début du XXe siècle, le village de Thise exploitait une source d’eau minérale

par André Guyard, Claude Proudhon & Jacques Bonet

Thise a connu une certaine célébrité dans la première moitié du XXe siècle grâce à l'exploitation d'une source d'eau minérale commercialisée en bouteilles de verre dont la forme caractéristique évoque irrésistiblement le Quart Perrier.En réalité, il ne s’agissait pas à proprement parler d’une source, mais d’un puits de captage dans la nappe phréatique après un sondage réalisé en février 1910. La structure d’exploitation de l’eau a été bâtie à l’aplomb même du puits. Et cet atelier existe toujours : il s’agit de la maison Seiler, un bâtiment situé juste avant le passage à niveau au NE du chemin départemental D. 481 qui conduit vers le CD. 683.

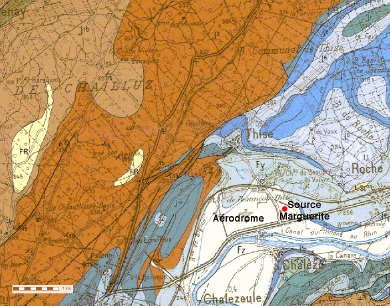

Vue satellite Spot

« Un sondage — écrivait le Professeur Fournier en 1919 — a permis de capter une nappe d’eau ferrugineuse, carbonatée, légèrement radioactive, (source Marguerite) qui, grâce à la zone de protection créée, est d’une grande pureté bactériologique et constitue une eau de table excellente ». L’eau est déclarée d’utilité publique en tant qu’eau ferrugineuse. D’où vient le fer : l’oolithe ferrugineuse de l’Aalénien n’est pas loin dont le minerai a été exploité au XIXe siècle dans la vallée du Doubs, notamment à Deluz et à Laissey. Dans cette dernière bourgade subsiste encore une entreprise de fabrication d’outillage métallique, connue longtemps sous le nom des Établissements Bost.

Les couches ferrugineuses ne sont pas loin. Document BRGM

Est créée la SOCIÉTÉ ANONYME DES EAUX DE SOURCES NATURELLES ET MINÉRALES DE FRANCHE-COMTÉ qui se rend acquéreur du domaine de la source Marguerite : une propriété de 3 ha. Cette société confie à Joseph Beuque un terrassier thisien le soin de construire un puits pour atteindre la nappe. L’eau est pompée par un simple tuyau qui descend dans le puits. Construit sur le puits même, un bâtiment est édifié en pierres et moellons qui comprend de grandes salles de puisage, d’embouteillage, d’emballage avec des caves en sous-sol.

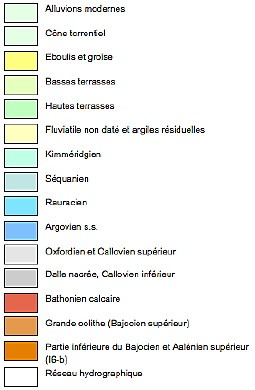

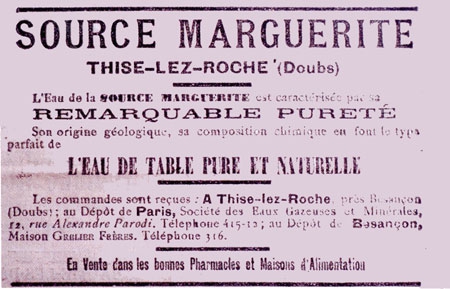

Le lancement de la production est soutenu par la publicité. En témoigne un encart publicitaire paru dans la Dépêche Républicaine du 4 mai 1912. L’eau de la source thisienne est promue au noble rang d’Eau Pure et Naturelle ! Elle est vendue en pharmacie, et il y a même un dépôt à Besançon et un autre à Paris !

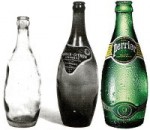

La Société fait fabriquer des bouteilles de différentes capacités : un quart, un demi et un litre. La bouteille de la Source Marguerite présentait un goulot élancé et un profil ventru.

Le ventre de la bouteille annonce

Au début de l’exploitation, elle était munie d’une simple étiquette en papier. Puis apparurent six modèles de bouteilles en verre, les premières, ventrues, portent l’indication THISE LEZ ROCHE fondue à même le corps. Cette forme caractéristique des bouteilles est, semble-t-il, un héritage de la Source Marguerite à la Source Perrier.

Pierre Seiler trouve encore des bouteilles dans son jardin

Pour en avoir le cœur net, Claude Proudhon, un enseignant retraité qui se voue à l’histoire locale a écrit à la Source Perrier. Malheureusement, sa missive est restée sans réponse.

Louis Barbier né en 1910 et qui a habité avec ses parents dans la maisonnette du Chemin de Fer gardant le passage à niveau, juste à proximité du captage, avait gardé un souvenir précis des activités de l’atelier. L’eau était filtrée puis embouteillée automatiquement. Une énorme citerne qui existe encore construite sous la toiture recueillait les eaux de pluie qui servaient au lavage des bouteilles… et peut-être à diluer l’eau ferrugineuse. Le lavage et l’embouteillage étaient assurés par des ouvrières. Il existait à Thise depuis 1890-91 un atelier de fabrication de capsules métalliques et les bouteilles étaient encapsulées à la façon des bouteilles Perrier.

Carte postale de la collection Claude Proudhon

Masqué en partie par des modifications de la construction, le quai d’embarquement n'est plus visible aujourd’hui. Mais la Source Marguerite ne livre pas ses clients. Contrairement aux maisons concurrentes, comme Gangloff ou Barchel, les cafetiers viennent se fournir sur place.

(Cliché Pierre Seiler)

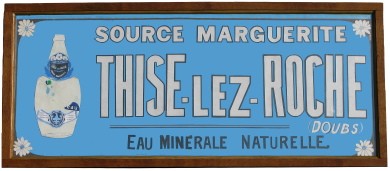

Une affiche publicitaire orne encore les murs de l’atelier même de la source. Mais son ancienneté a rendu son support papier très friable. De toute façon, on ne peut plus la voir en entier car les aménagements ultérieurs des locaux la masquent en partie. Claude Proudhon s’est efforcé de la reconstituer en partant des différents éléments qui la constituaient.

Pancarte reconstituée par les soins de Claude Proudhon

La durée de la société étant fixée à 9 années, l’exploitation de la source d’eau minérale s’est arrêtée au cours de la décennie 1930. La situation en contrebas du village faisait dire aux mauvaises langues que la source provenait du cimetière et, en plus, l’eau ferrugineuse tachait le linge !

En 1936, l’établissement est transformé en café. M. Boffy, le nouveau propriétaire modifie l’atelier pour en faire une grande salle qui subsiste encore quelques années dans le style du café champêtre : le Café des Amis.

La maison actuelle est la propriété de la famille Seiler qui conserve précieusement quelques échantillons de bouteilles et retrouve régulièrement dans le jardin des morceaux de verre datant de l’époque glorieuse de la Source Marguerite.

"Source" bibliographique

MASSON H., PERRIN G. & PROUDHON C., Thise, d’hier à aujourd’hui, Empreinte Ed. 320 p. 2002.

Remerciements à Pierre Seiler qui nous a généreusement ouvert sa maison et à Claude Proudhon qui nous a confié ses dossiers bien documentés.

13:45 Publié dans Environnement-Écologie, Géologie-hydrogéologie-Climatologie | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

25/06/2014

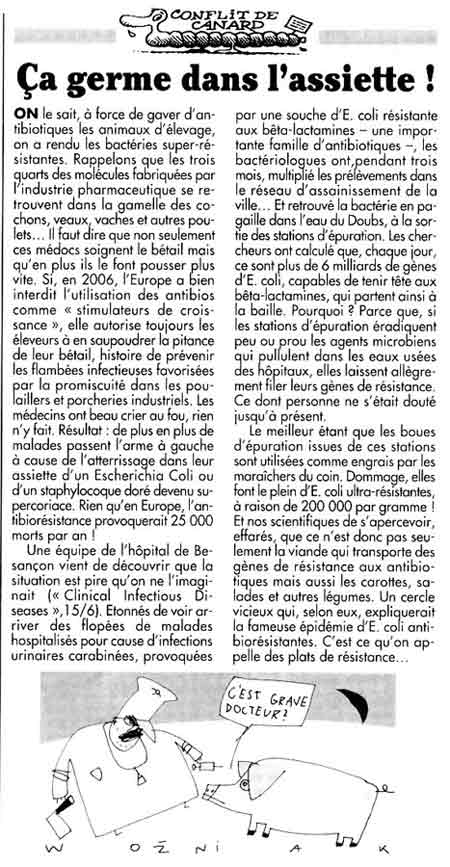

Bactéries résistantes aux antibiotiques : l'élevage en cause !

Bactéries résistantes aux antibiotiques : l'élevage en cause !

Une équipe médicale de Besançon citée dans le Canard Enchaîné dénonce l'utilisation des antibiotiques dans l'alimentation des animaux de boucherie.

Voir ci-dessous l'article du "Canard" du 18 juin 2014 et aussi le lien ci-dessous sur le même sujet !

http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article...

07:54 Publié dans Environnement-Écologie, Médecine, Nature et santé, Pollution | Tags : antibiotiques, escherichia coli, alimentation animaux, animaux de boucherie | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |

23/06/2014

La Couleuvre d'Esculape (Zamenis longissimus)

La Couleuvre d'Esculape (Zamenis longissimus)

La Couleuvre d'Esculape (Zamenis longissimus)

par Michel Cottet, herpétologue

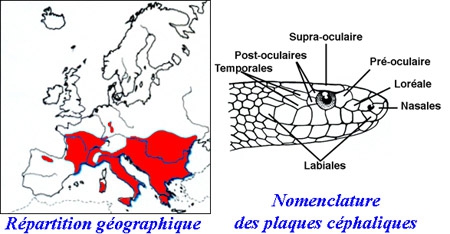

La Couleuvre d'Esculape est un grand serpent souple à tête longue et nettement distincte du cou. La longueur totale est de 1,40 à 1,60 m et peut atteindre jusqu'à 2 m dans le Sud de son aire de répartition.

La longueur du corps est remarquable © Michel Cottet

Les yeux sont relativement grands à pupille ronde, les écailles sont lisses et la queue est très longue. La coloration du corps est brun-jaune, brune ou olive et pratiquement unie, avec de petits traits blancs sur le bord des écailles dorsales et latérales. La nuque peut porter de chaque côté une tache jaune pâle ou vif souvent bordée de sombre. La face ventrale est blanchâtre ou jaune. Dans certaines régions, la coloration peut s'ornementer de lignes longitudinales plus ou moins distinctes. Les jeunes ont une coloration bien différente des adultes et très voyante : la tête est bariolée et le corps jaunâtre ou brunâtre porte plusieurs rangées de taches sombres.

Couleuvre d'Esculape juvénile © Michel Cottet

On rencontre la Couleuvre d'Esculape au Nord-Est de l'Espagne, en France, Italie, Sicile, Sardaigne, Sud de la Suisse, Autriche, Sud de l'Allemagne, Tchécoslovaquie, Sud de la Pologne, Hongrie, pays balkaniques, Asie Mineure, Caucase et Nord de l'Iran.

La Couleuvre d'Esculape se plaît dans les régions chaudes et fortement ensoleillées. Elle fréquente la lisière des forêts de feuillus envahies de broussailles, les bosquets clairs à taillis épais, les pentes couvertes de buissons offrant de nombreuses cachettes, et les régions rocailleuses. Elle aime aussi les murs en ruine et les tas de pierres, ainsi que les talus qui délimitent les champs. Elle vit en plaine, colline et parfois en montagne jusqu'à 1500 m d'altitude dans la partie la plus méridionale de son aire de répartition géographique.

Couleuvre se réchauffant au soleil © Michel Cottet

Active de jour et au crépuscule, la Couleuvre d'Esculape ne quitte ses quartiers d'hiver qu'à la mi-avril ou début mai. Elle passe alors le plus clair de son temps à se chauffer au soleil.

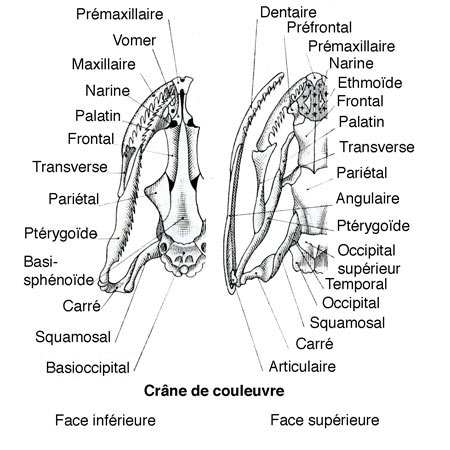

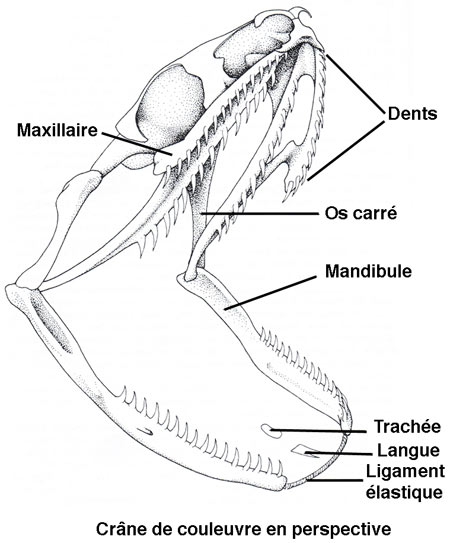

Elle se nourrit de petits mammifères, lézards , oiseaux, oisillons et œufs d'oiseaux. Elle s'approche de sa proie lentement. Quand elle est suffisamment proche, elle replie son cou et frappe comme l'éclair. Elle mord alors sa proie et l'emprisonne en s'enroulant plusieurs fois autour, ce qui a pour effet d'étouffer la victime. Au bout d'un court instant, elle desserre ses mâchoires, se déroule et à l'aide de son odorat, recherche à tâtons la tête de l'animal, afin de l'engloutir tête la première. Quand la proie est assez grosse, la Couleuvre d'Esculape peut mettre 15 à 20 minutes pour l'avaler entièrement. elle nous démontre ainsi l'extrême flexibilité de la plupart des os qui forment la boîte crânienne chez les Ophidiens. Les différentes pièces des mandibules sont allongées en forme de baguettes et les deux branches de la mâchoire inférieure sont séparées et rattachées au crâne par un pédoncule, l'os tympanique ou carré qui est mobile et lié à une autre pièce mobile, l'os mastoïdien, détaché du temporal. Les branches de la mâchoire supérieure sont liées à l'os intermaxillaire ou incisif par des membranes ou ligaments extensibles ; même les os ptérygoïdiens et palatins présentent une certaine mobilité. L'os carré, placé très en arrière, très oblique à l'état de repos, devient presque vertical lors de l'ouverture de la bouche et l'angle des deux mâchoires est ainsi fortement abaissé et l'ouverture de la bouche considérablement agrandie. Elle est même capable de gober un œuf. Après avoir avalé l'œuf et écrasé la coquille, elle la régurgitera. En fin de déglutition, la couleuvre ouvre grand sa bouche afin de remettre en place ses mâchoires.

© MNHN

La Couleuvre d'Esculape grimpe très habilement parmi les branches des buissons et des arbres, et elle peut même escalader avec une aisance surprenante de gros troncs d'arbres à écorce rugueuse. Elle utilise pour cela toutes les aspérités du support, sur lesquelles elle prend appui grâce à ses écailles ventrales carénées sur les côtés. Elle peut ainsi grimper presque à la verticale.

La Couleuvre d'Esculape est un serpent arboricole © Michel Cottet

Au sol, la Couleuvre d'Esculape se déplace de façon tranquille. Elle repose rarement enroulée, mais préfère faire de grands méandres ou s'étirer plus ou moins complètement. Quand on s'approche prudemment elle fuit rarement ; elle reste le plus souvent immobile et se laisse observer à loisir. Si on la touche, elle ne fuit pas précipitamment, mais disparaît plutôt lentement. Si on cherche à la capturer, elle peut s'enrouler autour de la main et mordre fortement.

Couleuvre en cours de mue © Michel Cottet

Les grands individus de cette espèce ont surtout pour prédateurs les sangliers, les martres et les oiseaux de proie. Les plus petits se font aussi dévorer par les hérissons, les rats et les oiseaux de taille moyenne (comme les corneilles). Les tout petits serpents peuvent aussi être prédatés par des oiseaux tels que les pies-grièches et les grives. Mais le plus terrible ennemi de la Couleuvre d'Esculape est encore l'Homme. Dans de nombreuses régions, on la tue encore systématiquement. Elle est parfois convoitée par les amateurs de terrariums. Comme les grandes couleuvres sont les plus faciles à débusquer, ce sont elles qu'on capture en premier. L'espèce ne peut dès lors plus se reproduire en proportion suffisante et peut s'éteindre localement. La réduction des espaces sauvages, liée à l'extension des activités et des habitations humaines, contribue au déclin des effectifs. Dans de nombreuses régions il faut prendre des mesures d'urgence pour préserver l'habitat de la Couleuvre d'Esculape si on ne veut pas qu'elle disparaisse définitivement.

La période de reproduction commence fin mai-début juin. Les mâles errent alors des jours entiers à la recherche d'une femelle. Quand deux mâles se rencontrent, ils s'affrontent généralement dans un combat entièrement symbolique : ils rampent l'un sur l'autre, changeant sans cesse de position et essayant de se plaquer mutuellement au sol. Le duel, au cours duquel il n'y a aucune blessure, finit par la fuite de l'animal le plus faible.

Les couleuvres identifient le sexe de leur partenaire grâce à leur odorat qui est très développé. Pendant le rut — qui dure souvent plusieurs semaines —, les mâles ne cherchent pas à se nourrir. Quand un mâle rencontre une femelle, il rampe sur son dos et cherche à se maintenir en lui mordant la nuque ou le cou. Mais la femelle n'accepte souvent de s'accoupler que quelques heures après avoir rencontré le mâle. Elle essaie alors de s'enfuir en forçant le mâle à la lâcher en l'entraînant sur son dos. La copulation se prolonge généralement un certain temps. Le couple peut rester parfaitement immobile ou au contraire s'agiter. En cas de danger, les partenaires ne peuvent pas se séparer instantanément et ont de grandes difficultés à s'enfuir. Ils essaient de se sauver dans des directions opposées. Finalement, c'est la femelle, généralement plus grande, qui parvient à entraîner le mâle avec elle.

La ponte a lieu vers la fin juin : 5-8 œufs, parfois 10 ou plus, sont déposés au fond d'un terrier de petit mammifère, sous une pierre, dans un épais tapis de mousse ou au creux d'une souche en décomposition.

Les œufs ont besoin de chaleur et d'humidité ; par temps chaud, il leur faut environ 6-8 semaines pour éclore. Les petites couleuvres mesurent 20-25 cm à la naissance, elles portent une coloration typique et se nourrissent d'abord de petits lézards.

L'hibernation commence tôt, s'il fait froid, dès la fin septembre ou début octobre. Les couleuvres d'Esculape se glissent alors dans une fente rocheuse, sous une souche, dans un terrier naturel ou emprunté à un rongeur, afin de s'abriter du gel.

Couleuvre d'Esculape © Michel Cottet

La Couleuvre d’Esculape est le serpent qui figure partout sur le caducée des médecins, pharmaciens, infirmiers ; elle symbolise la médecine depuis l’Antiquité (c’était la divinité Asclépios chez les Grecs, Esculape chez les Romains).

Sources :

Diesener G. & Reichholf J. (1986). - Les batraciens et les reptiles, pp. 208-211. Ed. Solar, Paris.

16:59 Publié dans Herpétologie | Tags : couleuvre d'esculape, michel cottet | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | | |

Facebook | | |